TK80/BSの

シンセシステムを復活/拡張したい〜

その10

ディレイド・モジュレーション作製

2017年

2017年

4月16日

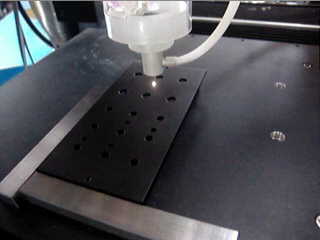

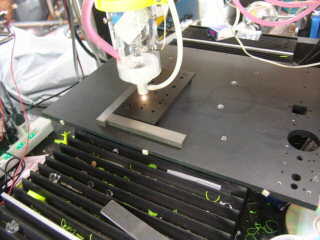

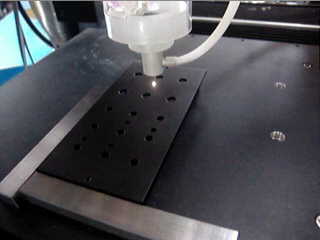

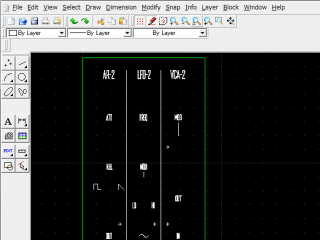

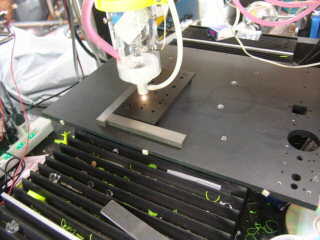

シンセサイザの追加モジュールのディレイド・モジュレーションのパネルにレーザ刻印します。

動画を撮ってみました。クリックするとダウンロードが開始します。

1枚、刻印が完了しました。

パネルにボリューム、ジャック、スイッチ、LEDを仮止めして筐体にセットしてみます。

4月19日

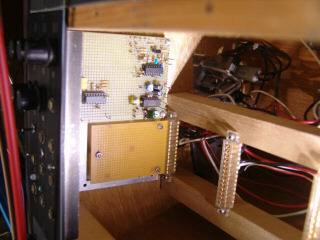

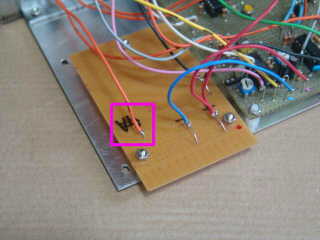

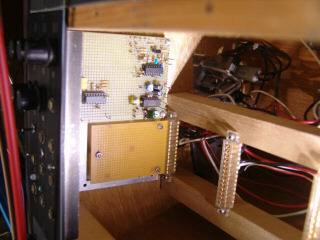

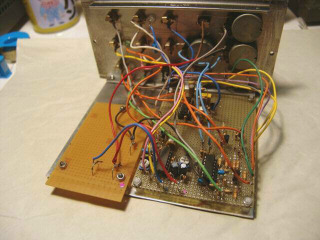

回路の方も少しづつ作っています。電源は14ピンのエッジコネクタから供給します。仮止めしてみます。基板とパネル間のケーブルが無いので、ヤフオクで購入しておきました。

4月20日

接続ケーブルが来ました。10mの20芯のケーブルです。分解して単体にします。10mあると解くのが結構たいへんでした。ケーブルの色はカラーコードではありませんでした。

4月28日

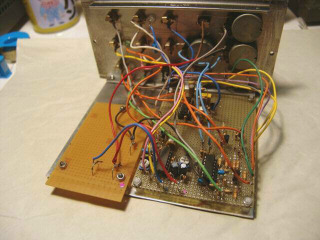

早速、CH1のみ基板とパネル間の配線を追加して、動作テストを行います。良好です。

量産に向けて、会社からジュンフロン線のリールホルダを持ってきました。昔、TIG溶接機を買った時に初めてアルミ溶接の練習で作ったのがこのホルダです。ジュンフロン線は昔の廃棄品なので、地味な色が多いです。赤とか緑が欲しいですが新品の500mは7000円くらいします。

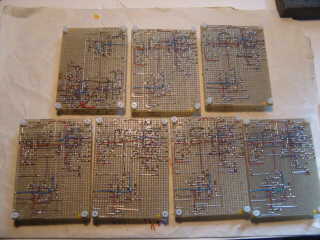

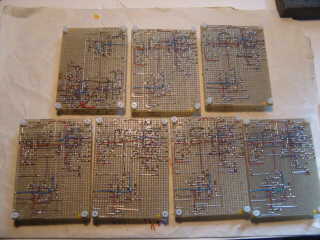

完成しているCH1の基板を一度単体にして、これを参考に、あと7枚量産します(笑)。

5月1日

2〜CH8の現状です。だいぶ部品が載ってきました。

5月3日

部品を追加しました。

5月6日

CH2の残り部品、配線を追加してテストします。少し部品を間違えていましたが、部品を交換して動作良好になりました。

グラフィックディスプレイボードの調子が悪かったのですが、ボードからデバイスを一度外して、挿しなおしていると復活しました。専用ディスプレイを用意しました。外部入力のある小型カラーCRTです。

5月7日

3〜CH8の部品実装の状況です。あと、もう少しです。

5月26日

ほぼ、完了しました。

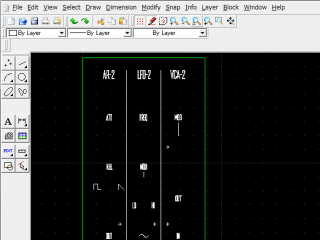

レーザ刻印の原稿を作成します。以前に作成したCH1はAR、LFO、VCAの文字が右に寄ってセンタになってませんでした。1〜4の原稿を作り直しました。CH1はもう一度、剥離してペイントし直しが必要です。

6月11日

刻印してみます。CH2は成功しましたが、CH3は失敗しました。正常にデータ変換できていなかったです。

6月18日

先週、失敗した3CHです。データの変換に失敗しています。

CH2はパネルに部品の取り付け開始しました。

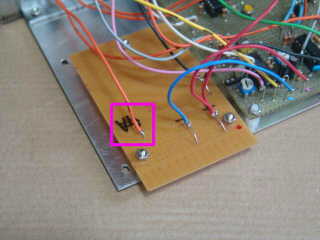

電源供給用エッジコネクタのサブ基板は穴あけ後、スペーサを取り付けます。

6月25日

ホームセンタでリムーバを購入してました。溶剤系は売っていなく、水性を購入。水性でも問題無く剥がすことができます。失敗したCH3を剥がしました。

ガレージに緑のジュンフロン線がありました。黄色は残り少ないです。アパートでは赤が見つかりました。

CH1をまねしてCH2の基板とパネル間の配線を開始しました。

7月1日

アパートで見つかった赤のジュンフロン線です。昭和56年製のようです。1981年です。緑、青、黒、赤、大分揃いました。全て廃棄品です。

文字のセンタがずれているCH1は分解してパネルだけにします。

CH2の配線が終了しました。

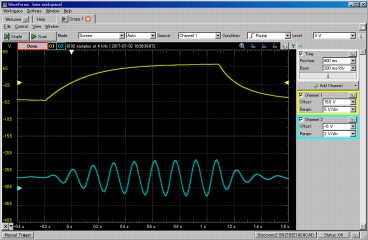

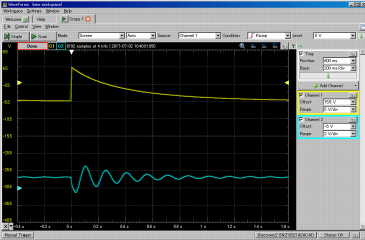

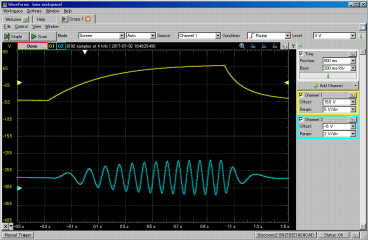

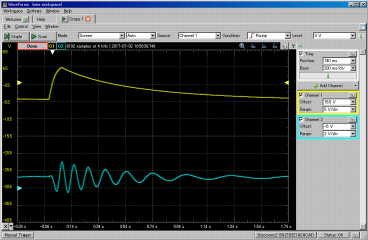

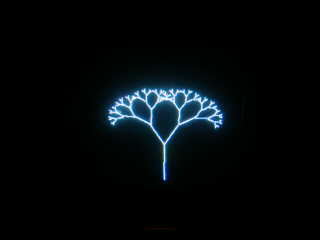

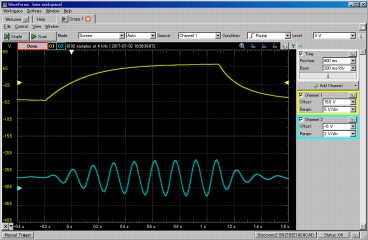

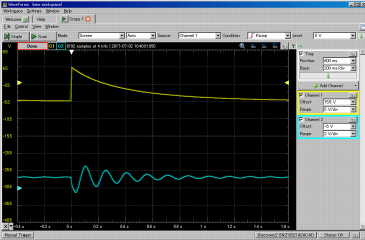

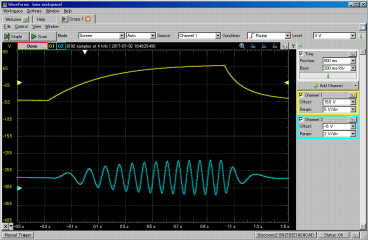

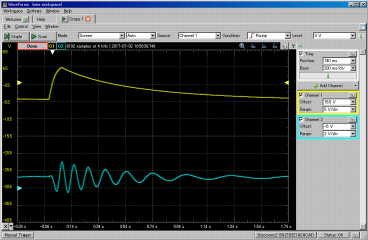

CH2の動作テストです。アナログディスカバリで波形を取ってみます。普通のARの動作です。

AR減衰モードの時です。

LFOをインターシールの8038に変更し、VCLFOになっているので、ARでLFOを周波数変調できます。

CH1のパネルは塗装を剥がします。

新しく、CH1を刻印してを元に戻しましす。やっと1〜CH2が完成しました。

7月2日

電源のみ接続していたエッジコネクタにGATE信号も配線しました。

EGのコネクタからGATE信号をディレイド・モジュレータにも配線します。とりあえず1〜CH2のみ。

パネルは結局、4枚塗りなおしました。

新しい塗装と古い方で見る角度で少し質感が違います。

全ての刻印が完了しました。CH5のみ古い塗装です。

7月8日

先週の続きです。パネルにボリューム、ジャック、LEDなどの部品を取り付けます。

CH3はパネルと基板間の配線が完終了しました。

パネルの裏側はメッキ線でGNDを配線します。

コネクタと勘合するサブ基板も作ります。

7月9日

パネルに部品の取り付けが終わったところでCH1〜CH8を一度、筐体に組込んでみました。

全てのチャンネルのコネクタにGATE信号を接続しました。

CH4が完成したので動作テストを行います。AR部が動作せず。いろいろと調べると半田不良でした。やっと半分の、CH1〜CH4完成しました。

気温が高いせいか、DCOの調子が悪いです。一度外して、確認中です。DCOのチャンネル数が多くなると音程のデータがラッチされないという、不可解な不具合。