TK80/BSの

シンセシステムを復活/拡張したい〜

その11

ディレイド・モジュレーション作製2

2017年

2017年

7月15日

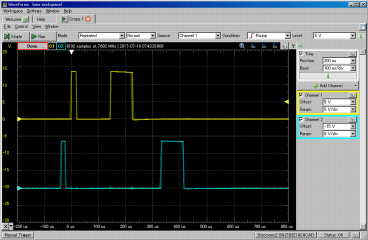

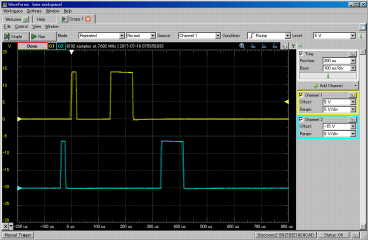

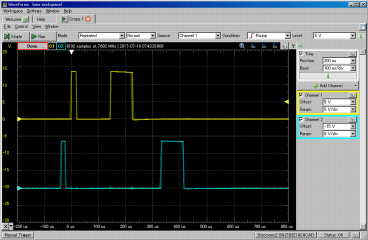

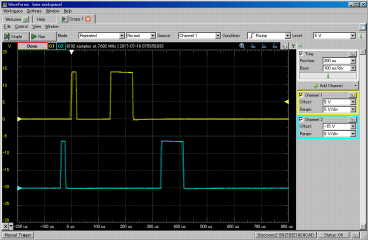

先週、調子の悪くなったDCOの解析です。チャンネル数が7から8になると、音程データがラッチされなくなります。アナログディスカバリでラッチパルスの波形を取ってみます。

左はチャンネル数7のとき、右は全部接続して8のとき、今週は調子良いです(笑)。4000シリーズのC−MOSで電源は15Vです。今週は現象が出ないです。

ディレイド・モジュレータのCH5のパネルと基板間の配線開始しました。

7月16日

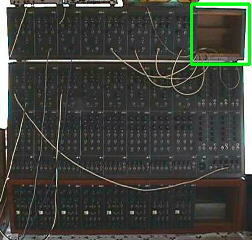

VCAの横に2モジュール分が空いているの、昔のモジュールを再利用して追加します。

基板とボリュームなど使える部品は流用し、パネルは新作します。下はLFO+XYジョイステック+LS(レベルシフタ)です。以前にLSの機能が分からなかったのですが、思い出しました。増幅率、オフセット、反転などができます。動作良好です。

こちらはLFO+ARx2です。こちらも良好です。

続いて、ADSRx2。片側は調子が悪く、手持ちのアナログスイッチの4066を交換して、正常動作しました。

下の3モジュールを追加予定です。作製はたぶん82〜83年くらいで結構古いのですが、4066を1個交換しただけで動作しました。

黒いつまみは14個しかないので、4つ足りません、追加購入する必要があります。

7月20日

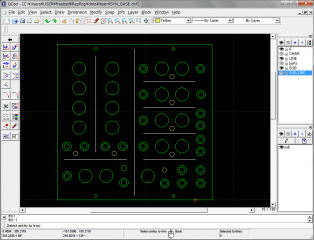

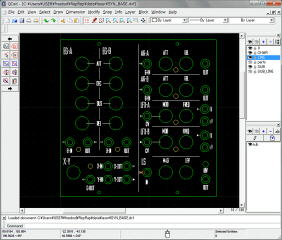

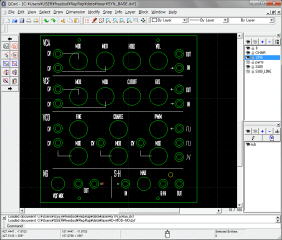

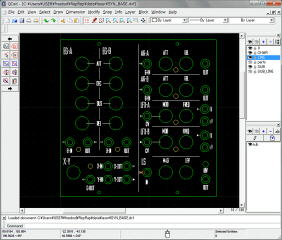

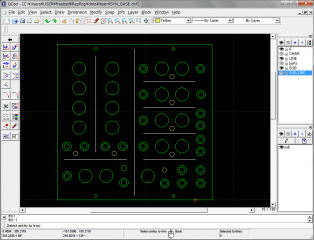

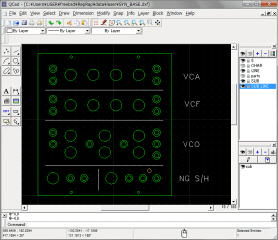

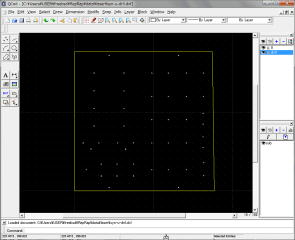

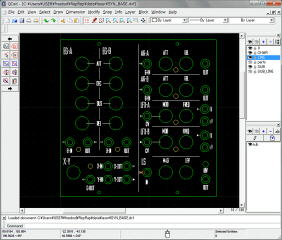

上の3モジュールが入るパネルをCADで入力してみました。1枚のアルミ板から作ります。サイズ的にきつきつで、つまみは上の外径20mmでは入らないため、すべて15mmにします。表面に凹部がありますが、似ているつまみが購入できます。ボリュームも小型に変更します。左上から、ADSR、LS。右上から、ARx2、LFOx2、XYジョイステックです。大きい円がつまみ、二重円が3.5mmジャック、黄色円がLEDです。

7月22日

DCOの横にも2モジュール分が空いているので、昔のモジュールを再利用して追加します。奥にDCO用の電源があるので、基板用のスペースが狭いです。

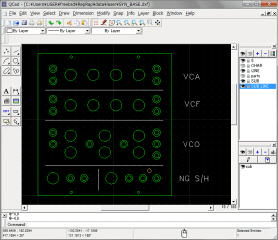

動作確認はしていませんが、旧VCO、VCF、VCAに新しく、NG、S/Hを追加します。CADでパネルをデザインしました。パネルは1枚のアルミ板から作製予定です。NG、S/H以外のつまみは20mm径と普通サイズのボリュームを使います。15mmのつまみが2個足らないです。合計で21個必要です。

7月23日

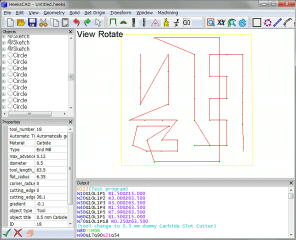

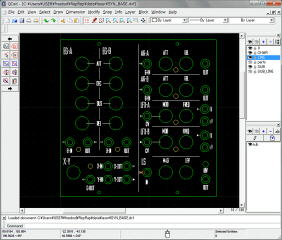

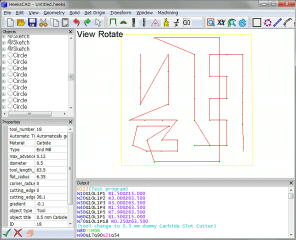

この週末は名古屋に出張のため、ガレージ作業は出来ません。ウィークリ・アパート内でCAD図面の入力をします(笑)。VCAの横の空きスペースに組み込むADSR、AR、LFO用パネルのレーザ刻印原稿を作成しました。ちょっと欲張り過ぎで、刻印がきついです。ADSRの下にXYジョイステックを移動しました。矢印はモジュール間で接続されていることを表します。

7月25日

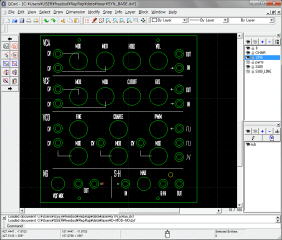

VCO、VCF、VCA用パネルもレーザ刻印原稿作成しました。

7月29日

DCO横の空きスペースに入れるモジュールの動作確認を行います。始めにVCFです。2台ありますが、双方とも動作良好です。

続いてVCAです。こちらも問題ありません。

次にVCOですが、2台うち1台でPWMの出力が出ませんでした。コンパレータの故障と思われます。

7月30日

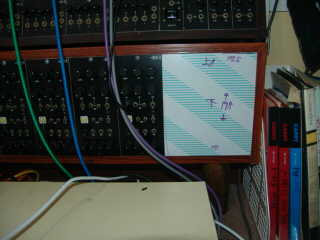

ディレイド・モジュレータのCH5とCH6は完成しました。

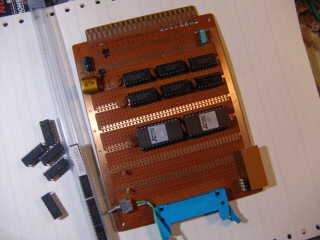

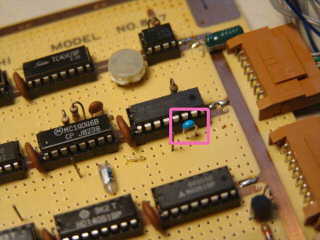

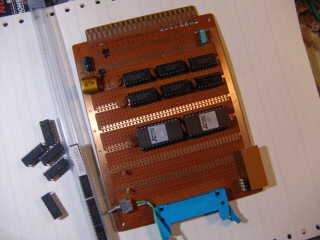

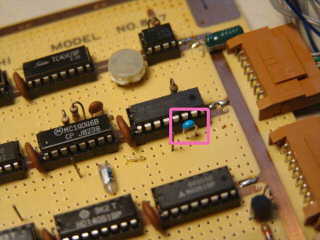

DCO用のリペアパーツがマルツから来ました。4000シリーズのC−MOSデバイスです。エッジコネクタ付きのユニバーサル基板はDCOの検査用バスエクステンダです。4526ダウンカウンタはマルツには無いため、別の所に発注済みです。

ディレイド・モジュレータのCH7をテスト中です。動作確認完了です。

続いてCH8のパネルと基板間の配線を行います。

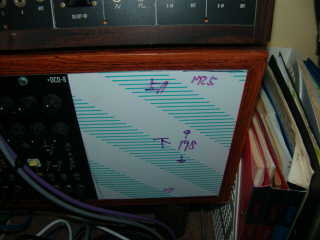

ディレイド・モジュレータが8台全て完成しました。VCAの出力の赤LEDは明るすぎなので、制限抵抗を大きくした方がよさそうです。

8月5日

明る過ぎたディディレイド・モジュレータのLEDの制限抵抗を大きくしました。

友人Sに買ってもらったVCO用の温度補償抵抗。1Kと2KΩです。新ユニットのVCO用です。

マルツで購入した現在使用しているものに似ている黒いつまみ。質感は艶ありで、現在使用しているものと少し違います。新ユニット用です。

DCOに使っている4526と4046のC−MOSデバイス。リペア用です。

秋月で購入した新ユニット用1Mの小型ボリュームとDCO用コンデンサ。

早速、DCOの基準周波数のコンデンサを交換しました。

3mmと1mm厚のアルミパネルをモノタロウで購入。開きスペースに入れる新ユニット用です。

8月7日

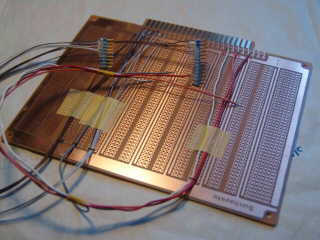

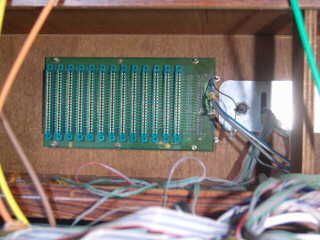

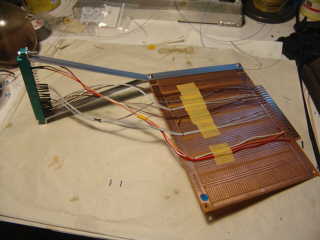

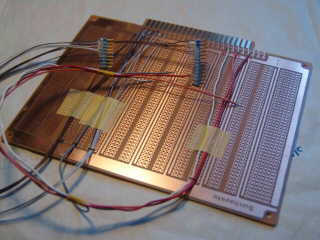

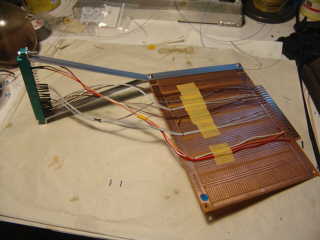

検査用バスエクステンダのユニバーサル基板にDCO用の信号と電源を引き出します。

DCOの調子が悪くなる件です。どうも5V電源の問題のようで、一度手持ちの電源と交換して様子を見ます。5Vと+−12V。

8月12日

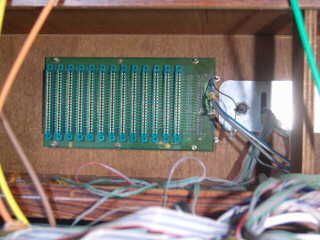

DCO検査用のバスエクステンダの続きです。DCOのマザーボードからエッジコネクタを1つ取り外します。余分に付いているので取っても問題ありません。半田吸取器を使うと簡単に外せます。

マザーボードは元に戻します。

アルミ棒でステーを作ってコネクタを固定します。基板のエッジ部とコネクタ間を配線して完成です。

早速、DCO3をバスエクステンダに接続してみます。

先週交換した電源は12Vが300mAと少し非力なので別電源に交換しました。こちらは2Aまで流せます。

電源の電流が測れるようにファストン端子にしてテスターを挟めるようにしました。DCOが7台では調子が良く、問題なさそうです。

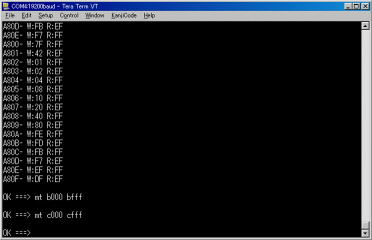

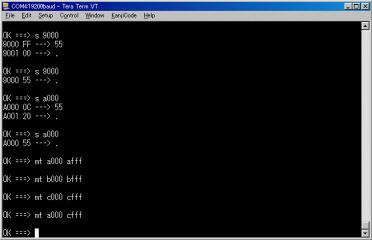

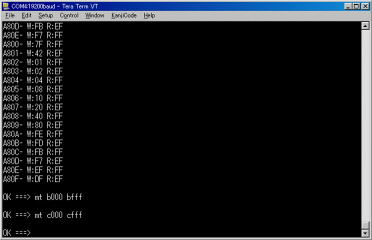

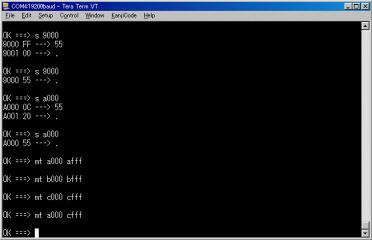

DCOの確認中にまた12Kバイトメモリボードの調子が悪くなりました。A000〜AFFFがエラーです。メモリボードを一度取り出して、所定のメモリをソケットからメモリを外して再度、取り付けます。調子が良くなりました。ICソケットの接触不良と思われます。簡易ICEがあるとメモリ検査が簡単にできます。

8月13日

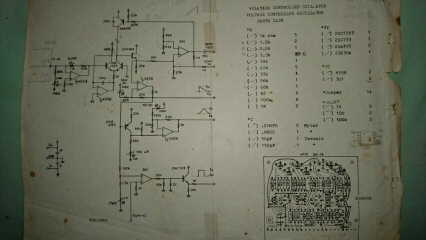

旧VCOの回路の出所を調べていると、古い資料の中にウエーブキットのシンセサイザモジュールVCOというのがあって、どうもこれが元ネタみたいです。買った記憶が無いのですが、旧モジュールの内このVCOのみ自作のエッチング基板を使っています。

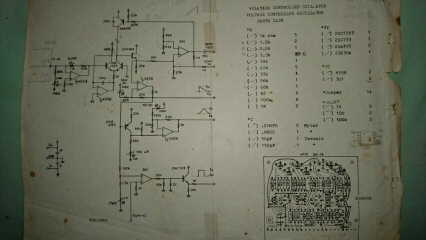

ウエーブキットのVCOの回路図とパターン。アンチログアンプの温度補償はしていません。

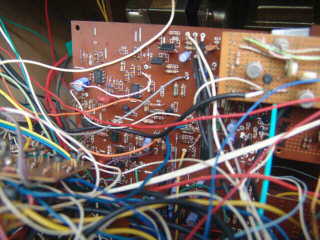

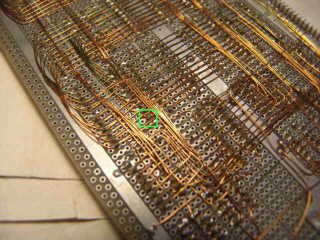

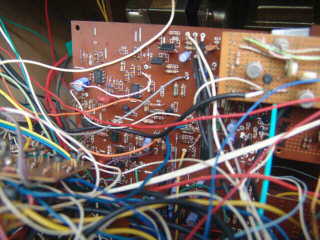

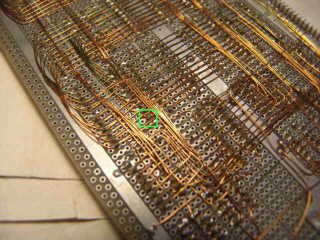

もっと古いシンセの中に入ってるかと思い、中を開けて確認してみました。79年のダイモの刻印があるので、38年ぶり?の開封、しかし、この配線はひどいな〜(笑)。上のVCOは入ってなかったです。入っているのはウエーブキットのマイコンシンセと伸光のキットでした。

せっかくなので、中の写真を撮っておきます。1声のマイコンシンセです。続いて伸光のミニ・アドニスです。

こちらはMC1496を使ってユニバーサルに組んだリングモジュレータが見えます。

マイコンシンセの配線は途中で切られてます。TK80の8255ポートに接続すると1声ですが、自動演奏できました。VCOのアートワークは友人Sが資料を参考に作ったもののようで、薄っすらと記憶があると〜(笑)。

DCOの続きです。DCO2をバスエクステンダで接続します。7台まで問題無いようです。

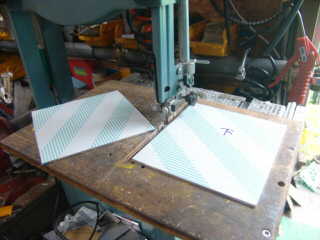

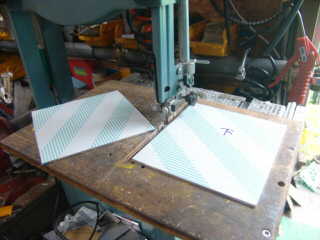

新しいモジュールの作製を開始します。アルミパネルを加工します。採寸して簡易コンタで切り出します。

ベルトグラインダでサイズを調整して、上下パネルが筐体に嵌りました。

DCOの筐体のパネルの厚みは3mmではなく、2mmでした。面一になるようにフライス盤で上下13mmを3mmから2mmまで削りました。

面一になりました。DCO以外のパネルはΠ形のアルミサッシですが、DCOは2mmの普通のアルミ板からパネルを作っています。2mmということをすっかり忘れてました。

8月19日

DCOの不調以外に複数の不具合発生です。1つ目はBASICがレベル1/2とも起動せず。暴走します。一度、分解てBASICのマスクROMをソケットから外して再度挿入します。再組み立てしましたが変化なし。直ぐには困りませんが、直したいです。

2つ目は下位の32Kボードがメモリエラーです。00を書くと04になります。メモリを先頭の1個のみにします。目視では発見できず、データバスのD2をテスタで測って、配線が外れているのを発見。こちらは無事に直りました。

外したメモリです。この後、元にもどして、100〜7BFFまでメモリテストで動作良好になりました。

8月20日

空きスペースに追加するモジュールのパネルに穴空けします。パネルに缶スプレーで塗装します。

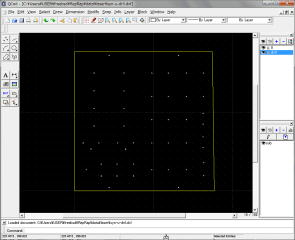

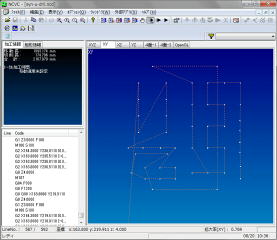

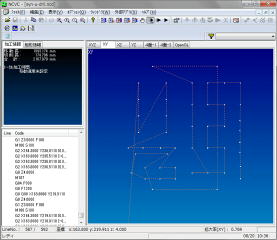

レーザ刻印の原稿を使って、ドリルのセンタのデータを作成します。DXFでセーブしてHeeksCNCにインポートして、Gコードを生成します。

レーザ加工機用にデータを変換して、NCVCで確認します。

ドリルのセンタマークを刻印します。一部、LFOとARのLEDのマークが不足していました。

ドリルのセンタマークにセンタポンチを打って、ボール盤で手動で穴開けします。DINコネクタは12mm径のドリルで穴開け後、ヤスリで16mmまで拡張します。

穴開け後、リムーバで表面の塗装を落とします。

表面をサンドペーパで処理してから、つや消し黒の缶スプレーで塗装します。LFOとARのLED用の取り付け穴は後から開けしました。

以前、名古屋に出張していた時に作成した原稿でレーザ刻印します。

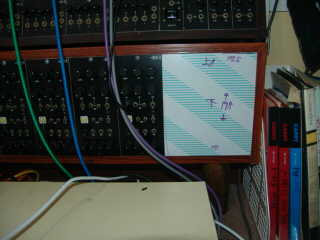

刻印が終了しました。LEDとDINコネクタをパネルに固定して、筐体に仮止めしてみます。DINコネクタの取り付けネジと刻印が重なって、ちょっと失敗していますが、まあ、良いでしょう。LFOとARのLED用の取り付け穴も境界線に接触しています。

DCO不調の件です。5V電源に12V電源が乗ってくることが判明。基本的にROM以外は4000シリーズのCMOSなので12Vが乗っても耐圧は問題ないです。念のため、データ変換ボードに載っている40109(5V−>12V)レベル変換ICを全て新品に交換します。DCOを7ch分駆動して4〜5時間稼動させたところ、不具合が発生しました。40109は無実のようです。