TK80/BSの

シンセシステムを復活させたい〜

その14

16stepアナログシーケンサ

USB−MC80+

2017年

2017年

10月7日

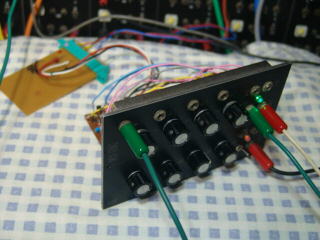

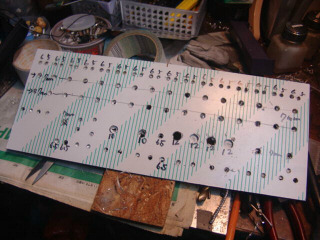

秋月から購入した16ステップアナログシーケンサの部品です。プッシュスイッチ、6Pトグル、ロータリスイッチ、コンデンサ、ボリュームなど。

プッシュスイッチの赤と茶は見た目はあまり変わらない色でした。

こちらはヤフオクの3Pのトグルスイッチです。

マルツから購入のつまみ。表面から見るとほとんど違いが分かりません。

10ステップアナログシーケンサからつまみを外します。

全て集めて62個で、きりぎりです。

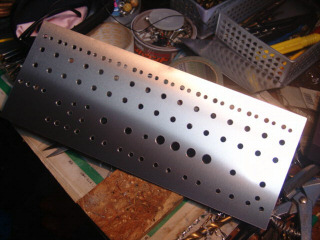

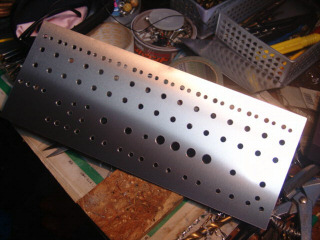

モノタロウからアルミパネルがきました。3mm厚の16ステップ用のフロントのパネルと1mm厚の基板固定用です。

eTK−80の擬似フォントから本物に変えてみます。本物のキャラクタジェネレータをROMライタで読み込みます。

左が本物、右が擬似です。Oの形など細かい所が違います。やはり見慣れた本物がいいです。

10月9日

8日(日)はシンセサイザが一通り復活したので、シンセ好きの元同僚が遊びに来てくれました。曲のテンポを変えている10ステップアナログシーケンサが不調で自動テンポコントロールが出来なくなりました。マルツから購入のつまみに交換した時にロータリースイッチの位置が動いてしまったのが原因でした。テンポは手動で調整。デモの時に限ってうまく動かない(笑)。

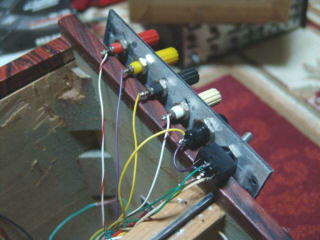

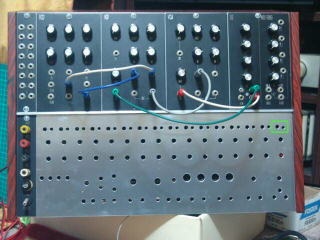

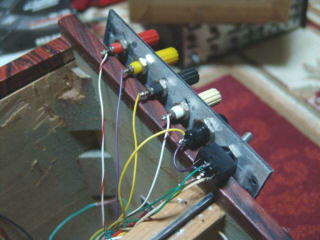

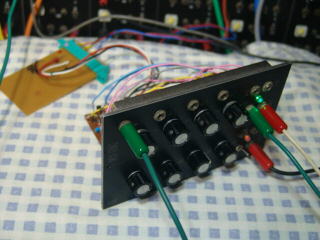

16ステップで使う筐体の左側に付いている、電源パネルとパッチパネルを取り外します。

つや消し黒で塗装しました。

右は以前の動作確認でPWM出力が出なかったVCOです。右はVCFです。パネルを交換して回路はそのまま使います。

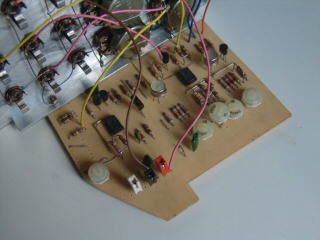

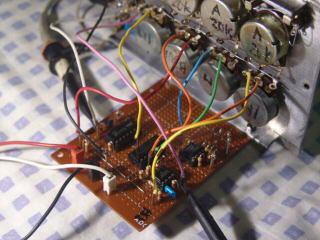

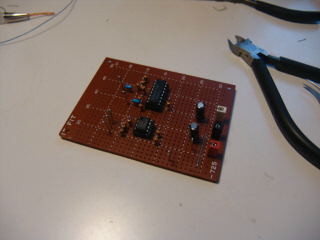

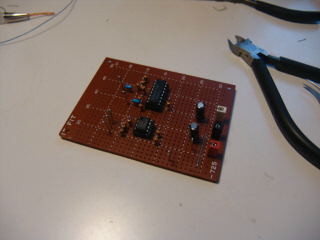

VCAとEGを新たに追加します。なつかしい、亜土電子のユニバーサルが1枚だけ残っていたので半分に切断して使います。

電源を供給するバーンズ?のコンタクト。これも7個しか手持ちが無いです。

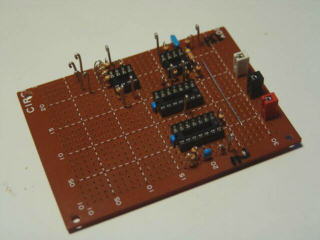

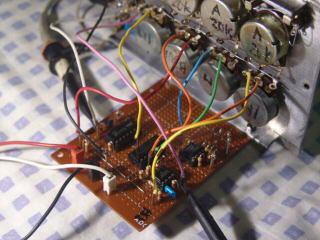

EGの作製を開始しました。C−MOSとオペアンプの部品は手持ちがあります。

筐体を上下に分けている木とアルミで出来ているセパレータも腐食を落としてきれいにする必要があります。

筐体内の電源を整理して、動作確認しました。

EGの作製は60%くらい終了です。

VCOのPWMが出ないので修理します。なぜかピンが切れていたので、これが原因と思いましたが違いました。結局LM301を交換して直りました。

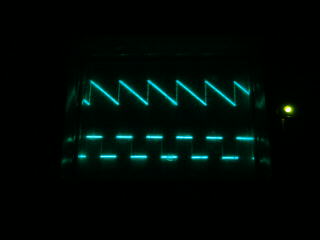

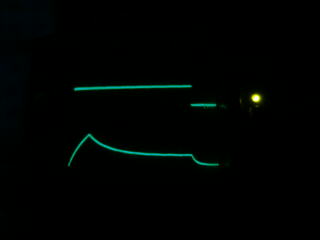

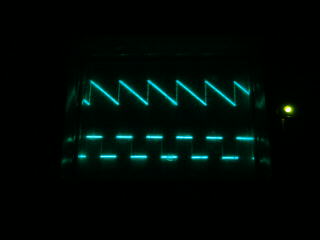

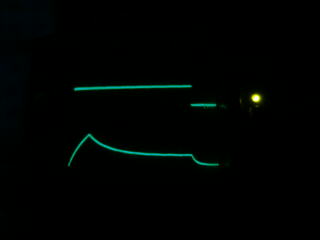

PWMが出るようになりました。

10月14日

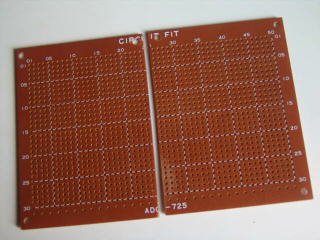

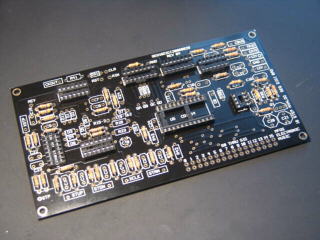

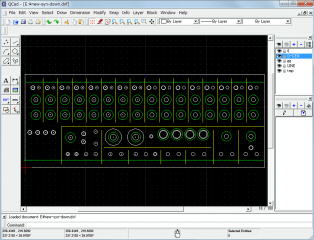

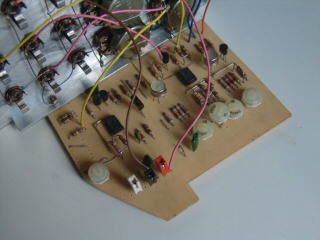

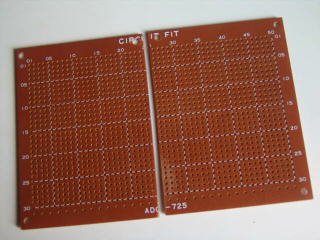

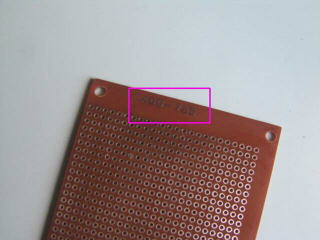

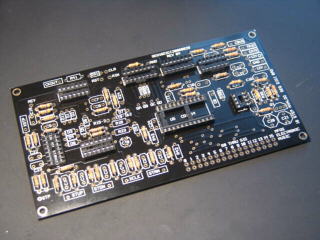

16ステップアナログシーケンサの基板が送られてきました。右はクオンタイズ基板で不足したC−MOSデバイスです。

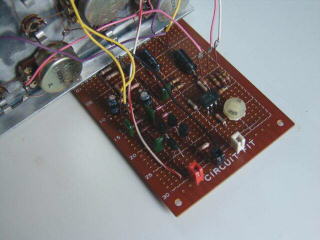

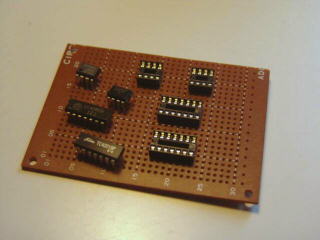

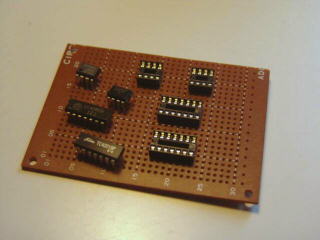

早速、ICソケットを取り付けました。24ピンと14ピンは手持ちが無かったので、他のサイズから切って作りました。黒の上がアナログ部、下がデジタル部です。緑の基板がクオンタイズクロック基板です。

上下のユニットを分けるセパレータきれいにして筐体に戻しました。エポキシ接着剤と釘で固定しました。

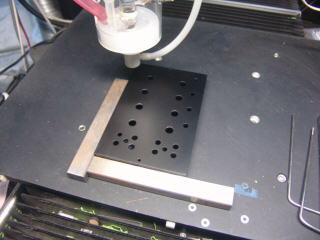

モノタロウから購入の3mm厚の下パネルは長さが少し長いので簡易コンタで3mmほど切って幅を調整しました。

10月15日

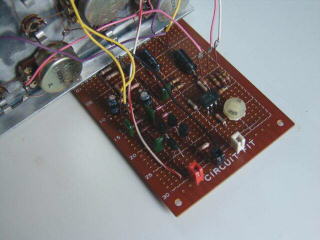

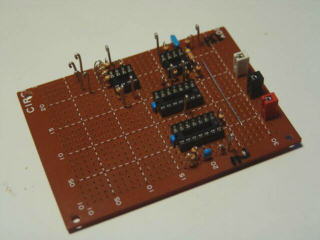

ICソケットに続いて、抵抗を半田付けしていきます。

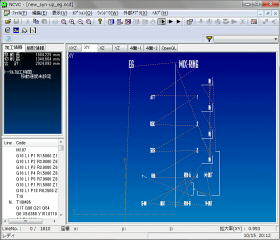

EG、ミキサのパネルの刻印原稿を入力します。秋月でNJM1496を買っておいたので、ミキサ部にリングモジュレータも組み込むことにしました。DXFの原稿をレーザ加工用に変換してNCVCで確認します。

レーザ加工機で刻印します。ちょっと下側がズレました。まあ、良いでしょう。

早速、パネルに部品を取り付けます。元々EGだった所にリングモジュレータと4chミキサを入れているので無理があります(笑)。

EG部が完成したので、基板とパネル間を配線して動作確認します。正常動作しました。

次回はリングモジュレータ部を追加して、ミキサと合わせて完成させる予定です。

16ステップ基板は抵抗の半田付けが完了しました。

10月21日

先週の続きです。リングモジュレータを追加して調整しました。

続いてミキサ部の動作確認を行いました。

10月22日

VCOのパネルの原稿を作成してレーザ刻印しました。

続いて、パッチと電源パネルを刻印しました。

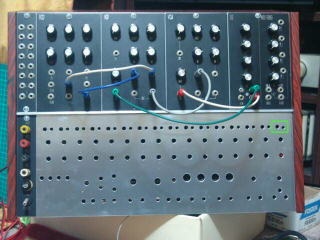

パネルに部品と基板を取り付け、筐体に仮組みしてみました。

続いてVCFです。刻印後、パネルに部品と基板を取り付けました。

VCAは回路部が未作製なので刻印後、パネルに部品のみ取り付けました。上側パネルが完成しました。次回はVCAの回路を作製予定です。

16ステップ基板はコンデンサとダイオードの半田付けが完了しました。

10月28日

VCAを作ります。回路はここにあります。LM13700を使った回路です。基板の完成後、パネルを取り付け基板とパネル間に配線します。

16ステップアナログシーケンサの筐体の上側に組み込みます。1chのアナログシンセサイザが完成しました。

10月29日

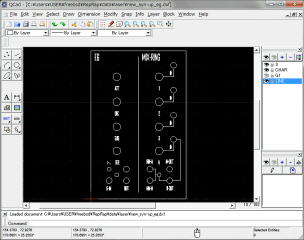

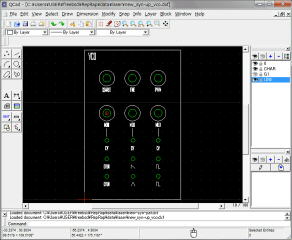

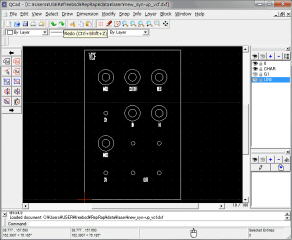

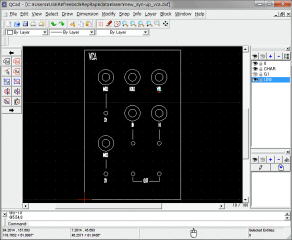

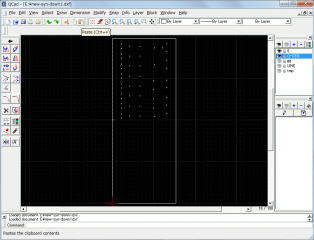

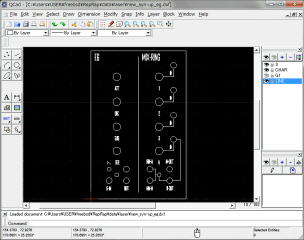

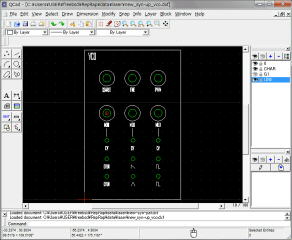

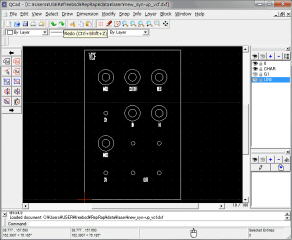

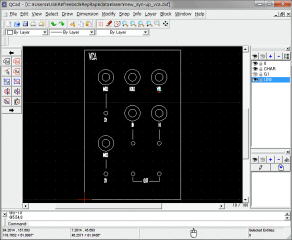

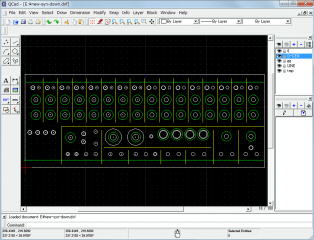

16ステップアナログシーケンサのパネルの作製を開始します。ここのパネル図を参考に、qcadで刻印図面を入力します。

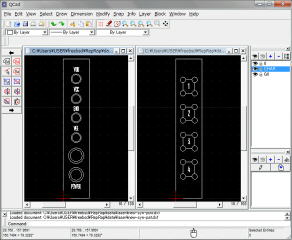

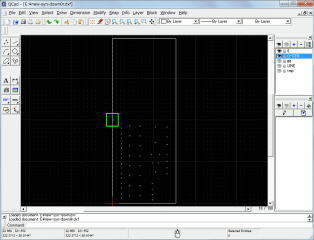

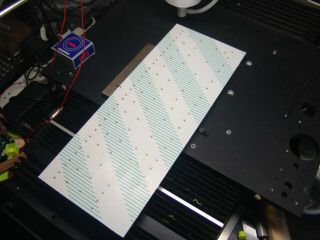

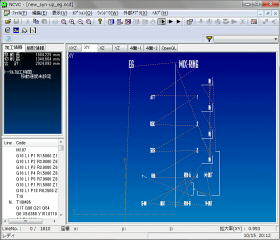

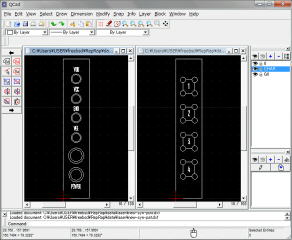

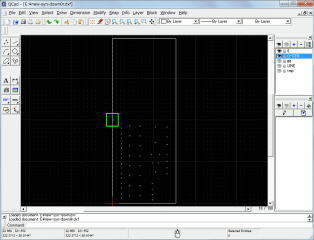

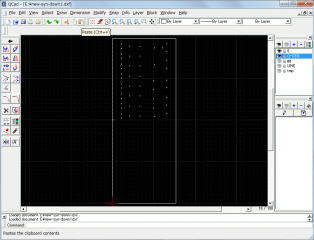

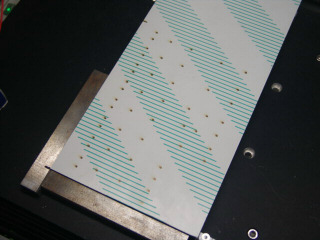

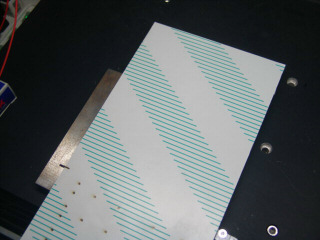

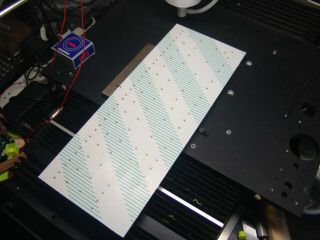

上の図面からドリルセンタのデータを作成します。レーザ加工機はY軸の移動距離が長いので90度回転させ、約400mmある横幅を2分割して刻印します。下から200mmのところにマーカを刻印します。

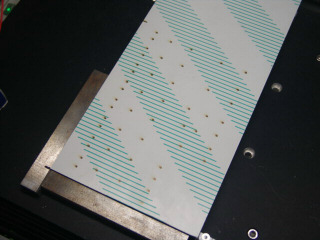

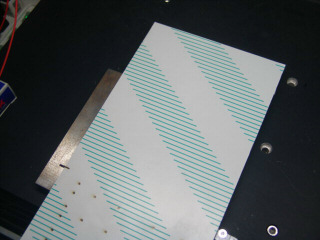

初めに下側のドリルセンタをビニールシートに刻印します。続いて、半分に分けるマーカを原点に合わせてます。

上側のドリルセンタの刻印も完了しました。

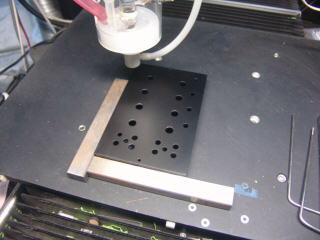

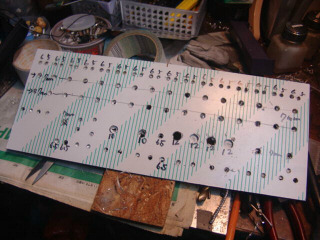

ドリルセンタに手動でポンチを打って、ボール盤で穴あけします。その後、シートを剥がします。

筐体に仮止めしてみます。秋月のプッシュスイッチは少し大きかったです。右上のドリルが少しズレました。ヤスリで修正できます。

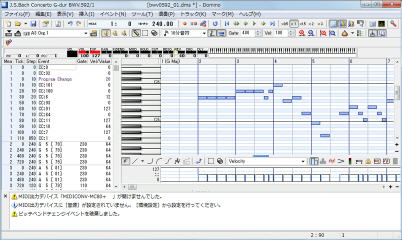

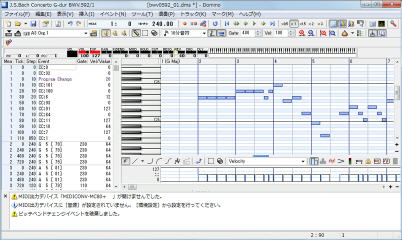

SMFから内部データに変換するプログラムを少し修正しました。プログラムチェンジなどがあるとタイミングがズレてしまう不具合を直しました。ここのオルガン協奏曲を変換してみました。今まで、ドミノ上で手動でプログラムチェンジなどを取り除いていたのですが、そのままでも処理できるようになりました。ノートON/OFF以外の全てのイベントは無くなります。BWV593−1、BWV593−2、BWV593−3。MP3ファイルです。