TK80/BSの

シンセシステムを復活/拡張したい〜

その15

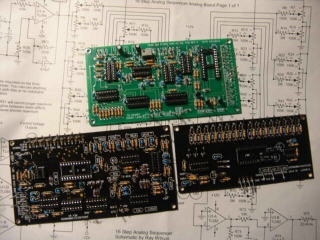

16stepアナログシーケンサの作製

2017年

2017年

11月7日

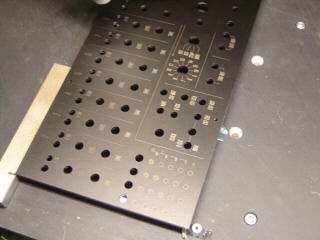

パネルにつや消し黒の缶スプレーで塗装します。

秋月のロータリスイッチはシャフト径が6mmでなく、つまみが入らないので旋盤で6mmに加工しました。

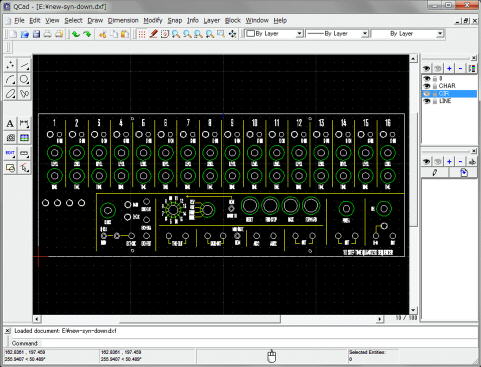

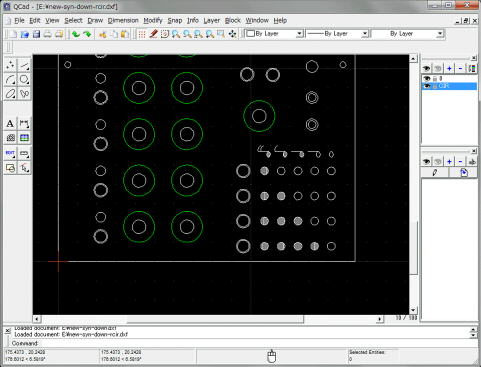

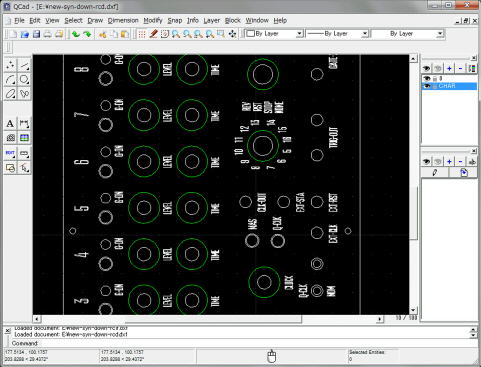

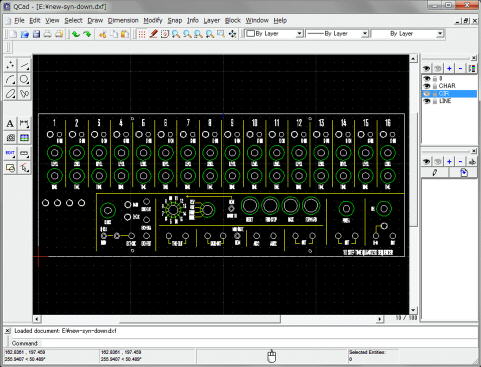

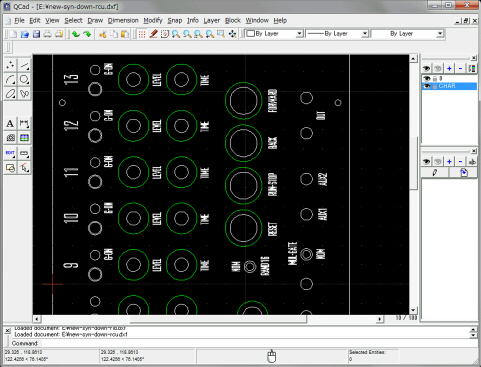

レーザ刻印用の原稿をqcadで入力します。文字データはqcad3でトゥルータイプフォントで作り、qcad2にコピーします。オリジナルを参考にジャックを4個、ボリューム、LEDを1個づつ追加しました。

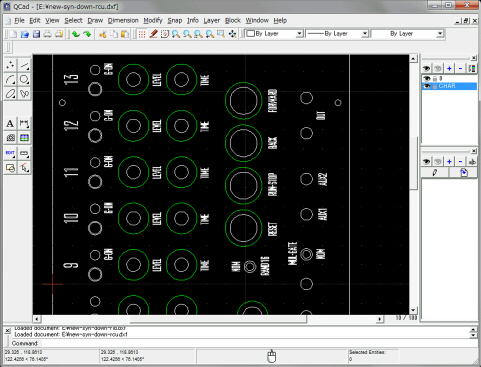

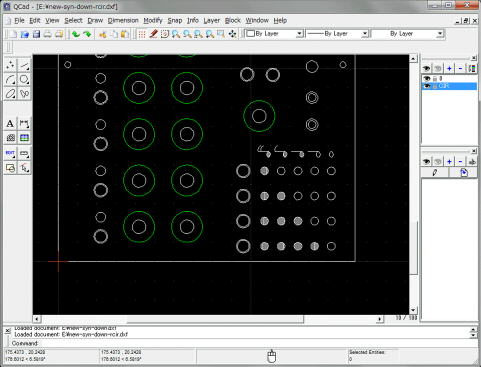

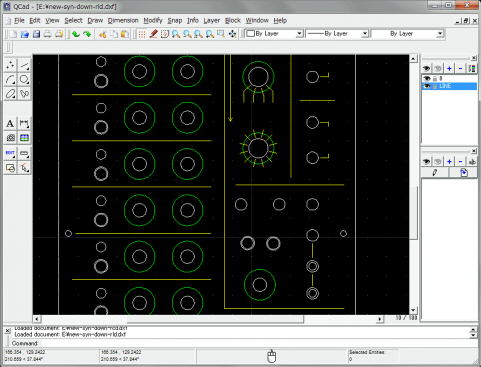

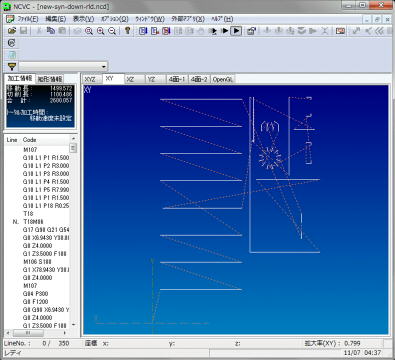

90度回転します。クオンタイズ時間のLED表示部です。塗りつぶし部は0.5mm間隔のラインで作ります。

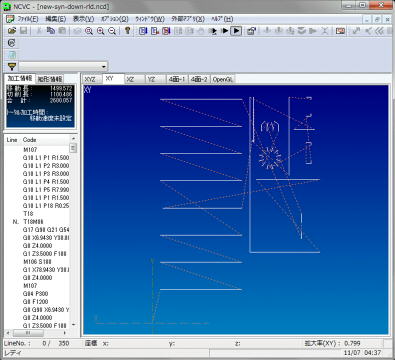

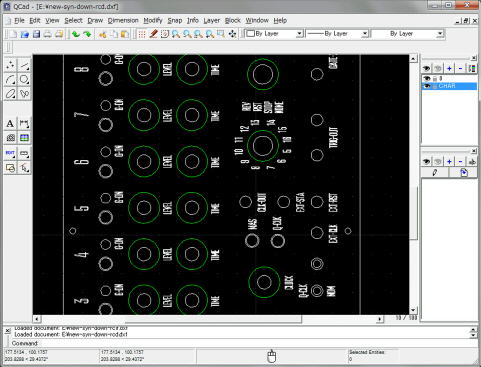

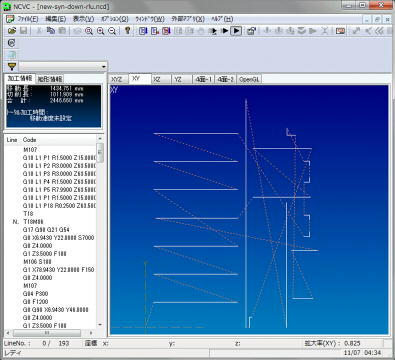

続いて文字データ。原点から、200mmの位置で上下に分けます。右は下側、左が上側です。

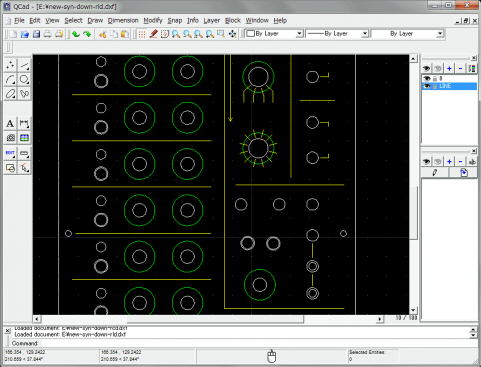

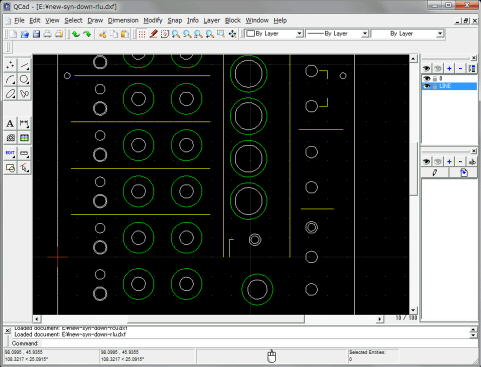

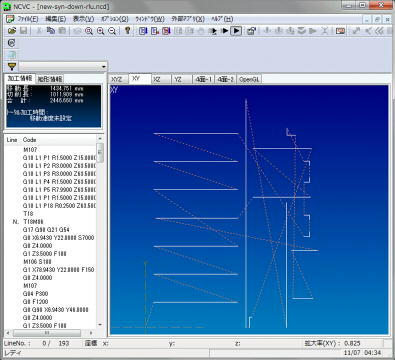

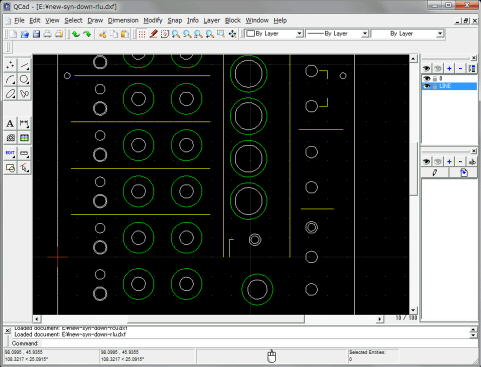

続いてラインデータです。

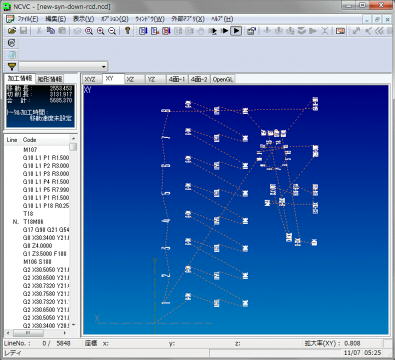

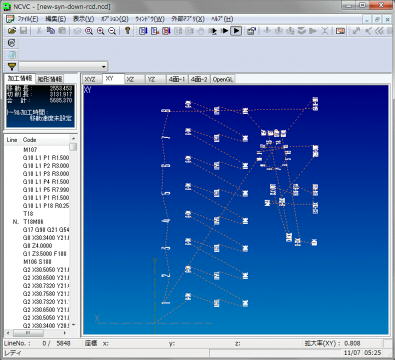

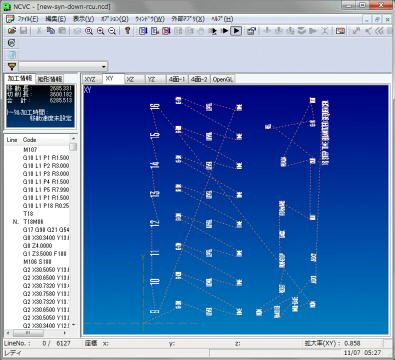

各データをHeeksCNCでGコードを生成して、レーザ加工データに変換後、NCVCで確認します。はじめに文字データ。

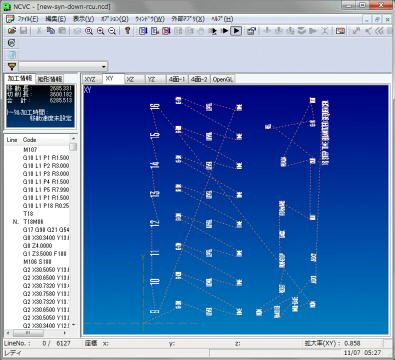

続いて、ラインデータです。

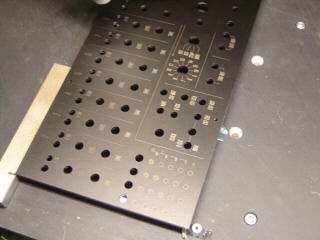

パネルをレーザ刻印します。200mmの位置にマーカを付けて、上下に分けて刻印します。右は刻印が完了したところ。

パネルに部品を取り付けます。秋月の小型ボリュームのシャフトが長いのでコンタで4mmほど切りました。

追加して足らなくなった3.5mmジャックを一番古い白パネルのシンセサイザから取り外しました。ネットで調べるとこのオープンタイプのジャックは見つかりません。もう入手できないようです。

パネルにボリューム、スイッチ、LEDを取り付けました。筐体に仮どめしてみます。良いようです。

昔作ったフランジャに同じつまみが4つ残っていました。足らなくなったつまみもすべて古い同じものにできました。

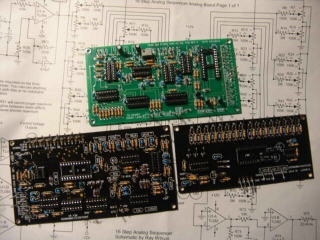

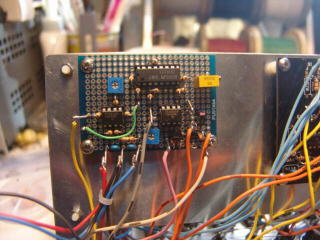

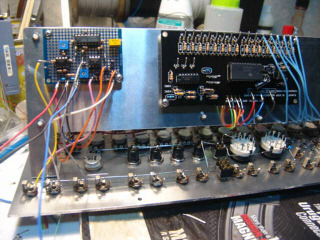

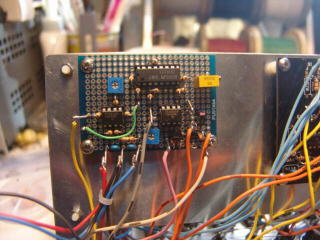

基板を固定するアルミ板を作製します。ボリュームと共締めにしてパネルに固定します。3枚の基板を固定しました。

筐体内には電源があるので、ぎりぎりです。

パネルの裏側です。すずめっき線でグランドと共通線を接続しました。

11月12日

この週末は日曜のみの作業です。ebayで購入の旧ソ連製の8080のチップセットが到着。8080が10個、8228が12個、8224が20個で送料込みで44ドル。パッケージや印刷はどことなく雑な作りです(笑)。

早速、タイから購入した8080ボードに挿して動作確認、1セットしか確認していませんが、問題無く正常動作しました。

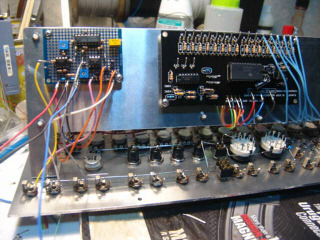

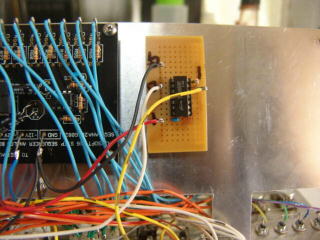

16ステップアナログシーケンサの基板にケーブルを引き出し用のポストをすずメッキ線で立てました。数が多いのでけっこう大変です。

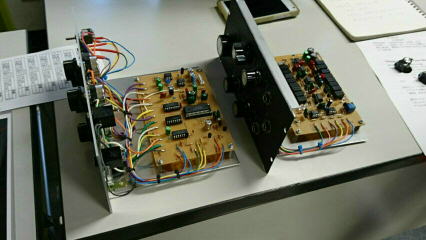

パネルと基板間の配線を開始しました。はじめに電源と4ビットのシーケンスカウンタの配線を3つの基板に配線しました。

11月18日

基板固定用のアルミ板の中央にステーを追加しました。

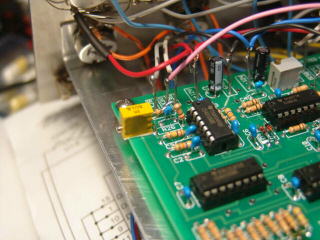

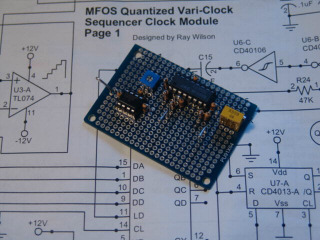

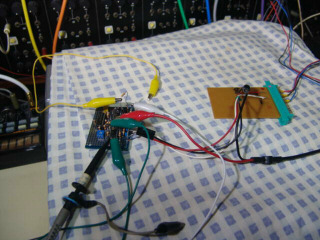

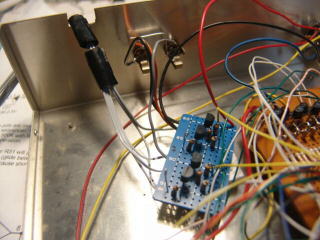

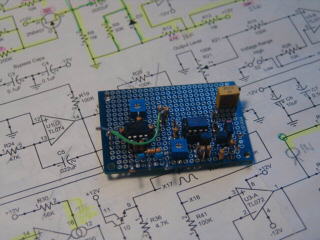

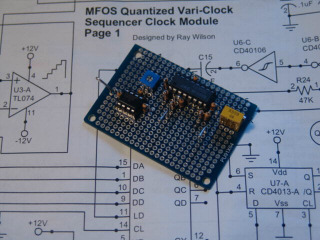

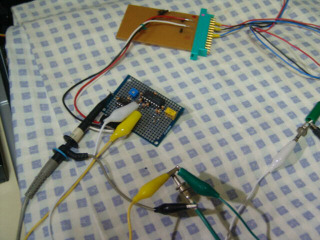

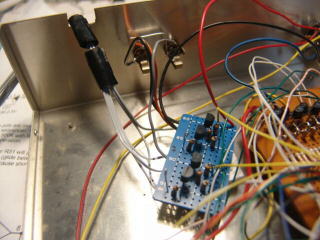

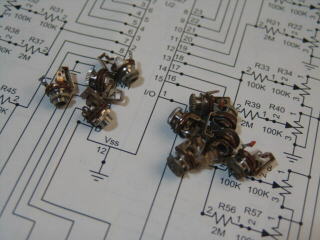

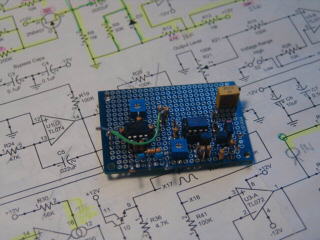

16ステップアナログシーケンサの主な使い道はテンポコントロールです。曲の終わりでテンポを遅くするためにNJM13700を使ったVCAを追加します。動作確認を行いました。問題ありません。

AR型のEGのリリース部のみ作製して、動作確認を行いました。VCAとリリース回路でゆっくりテンポを遅くしていきます。こちらも正常動作しました。

VCAとリリースの回路を固定して配線しました。

11月19日

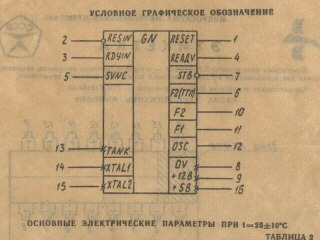

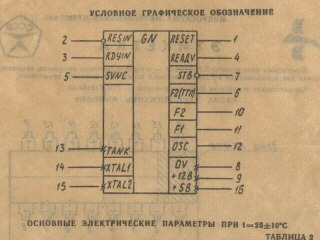

先週購入したソ連製の8080チップセットを追加で3セットテストしました。問題ありません。ちなみにデートコードは89、90、91年です。ソ連が崩壊する少し前でしょうか?8024のみロシアアルファベットが使われていてKP580ΓΦ24(ギリシャ文字で代用)です。

Ebayの別の出品者が8224のロシア語のデータシートを出していました。ウィキペデアによると、ΓはG、ΦがFなので、KP580GF24です。

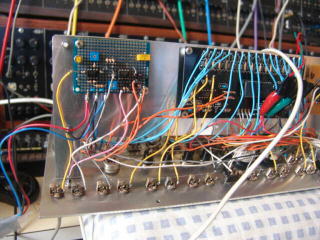

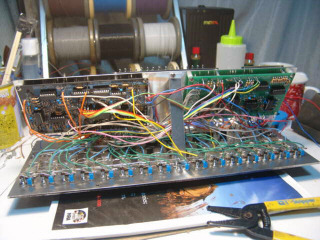

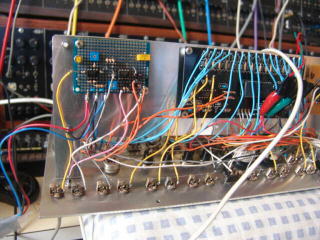

16ステップは基板とパネル間の配線中です。大分できてきました。

ほぼ、完了。次回は動作確認の予定です。

11月25日

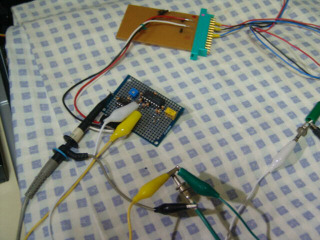

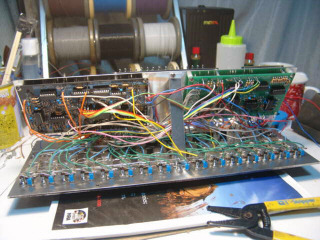

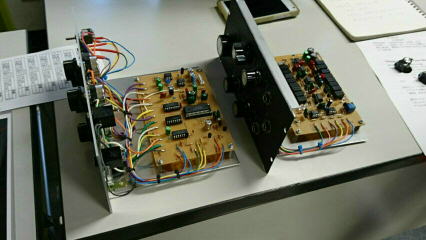

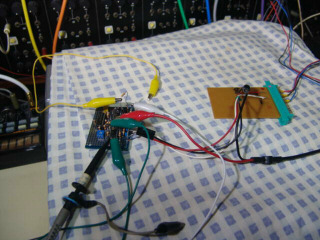

16ステップアナログシーケンサの動作確認します。基本的な部分は動作してます。筐体に仮組みしました。

11月26日

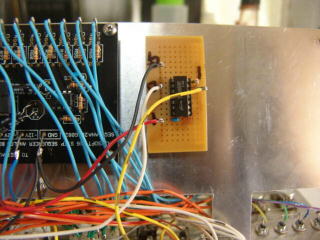

10ステップアナログシーケンサからテンポコントロール信号を引き出します。ステップを進めるクロック信号とステップを1に戻すリセット信号です。10ステップアナログシーケンサ内にトランジスタを使った5Vを12Vに上げるレベルシフト回路が入っているので12V系から信号を引き出しました。

10ステップアナログシーケンサのケースの背面にクロックとリセット用の3.5mmジャックを追加します、右は現在手持ちで残っているオープンタイプの3.5mmジャックです。このタイプのジャックはもう買えないようです。

外部リセットはパネルのリセットスイッチと並列にアナログスイッチを追加しました。リセット信号は追加した”EXT−RST”ジャックに配線します。

テンポを設定している曲を演奏して10と16ステップで同じ動作をするか確認します。曲が終わるとステップ1に戻ることも確認します。

以前から気になっていた、DCOの横に増設したLFO−Bの調子が悪いので動作確認します。GND線のハンダ不良でした。直りました。

12月2日

この日は友人Sとシンセ好きの元同僚とアナログシンセビルダーズサミットを見学してきました。やはりユーロラックが流行ってます。

こちらもユーロラック。

ユーロラックじゃない、モーグ系もあります。

帰りは秋葉原に〜ラジオセンタ。

こちらはラジオデパート。

秋月は移動してたんですね。前回行ったのはケントエンジンをECU化した2006年だったようです(笑)。その後は店には行かず、通販のみでした。

12月3日

秋葉原で購入した部品など、Aitendoのカプトンテープとカラーのピンヘッダ。

ラジオセンタの2階で購入した3.5mmのプラグ。シールドも一緒に買ってくれば良かったです。オープンタイプのジャックも探しましたが、2.5mmは売っていましたが、3.5mmは見つけられませんでした。

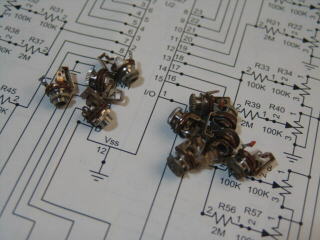

秋月の2Mのボリューム。

アナログシンセビルダーズサミットで貰ったプッシュスイッチ。サミットではグーとパーだけのじゃんけん大会?もあって最後で負けました。最後4人くらいから普通のじゃんけんですが(笑)。抵抗セットほしかったです。

友人Sに貰ったLED。

1Mのマスタクロックと自動テンポ制御用のリリース用ボリュームを秋月で購入した2Mのボリュームに交換しました。

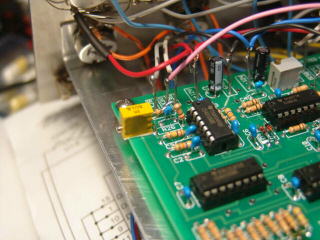

先週調整した自動テンポ制御用のVCAですが、これはちょっとダメでした。VCA部を取り外して単純な加算器に作り変えます。

回路を修正後、調整します。

テンポ制御用のゲートが入ると2V電圧を下げるように調整しました。

棚に組み込みました。テンポ制御時に2V降下だと、低くな過ぎなので1Vに再調整しました。手動でゲートを入力して曲の終わりにテンポを落した曲のMP3を作りました。曲のデータ内にゲート制御を入れられますが、演奏開始時にクリアする機能を追加する必要があります。イタリア協奏曲1楽章の終部ノーマルテンポ。イタリア協奏曲1楽章の終部手動リリース。

16ステップアナログシーケンサの普通の使い方の動画を撮ってみました。約40Mバイトあります。

上記の動画を撮っていて気が付いたのですが、クオンタイズステップで8以上の時に表示されているLEDの表示の長さにならないことが判明。LEDは0〜Fまで正常にAD変換されています。長さをカウントしているダウンカウンタが正常に動作していないようです。ADCのクロックは54KHzでなければいけないと書いてあるので、確認すると75KHzになっていたので、半固をつけて調整してみましが、現象は変わらず。次回、再度確認します。