TK80/BSの

シンセシステムを復活/拡張したい〜

その24

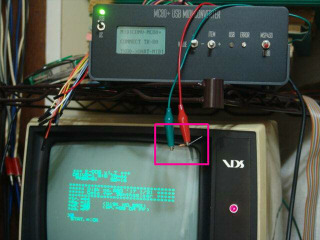

TK80−>MSP430−>MIDI出力デバッグ

2018年

2018年

6月30日

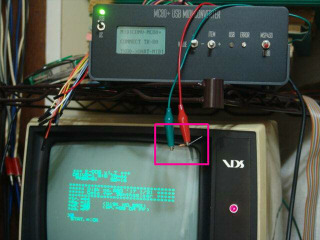

先週に続いて、MSP430のTK80−>MIDI出力のデバッグです。

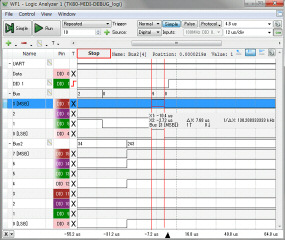

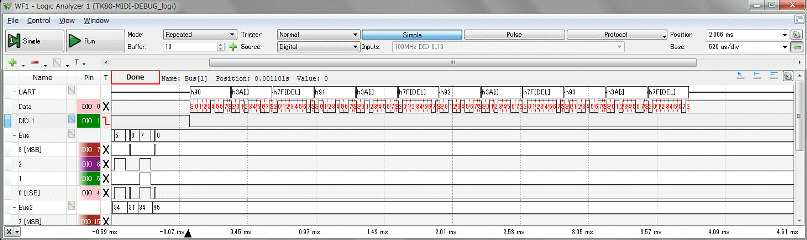

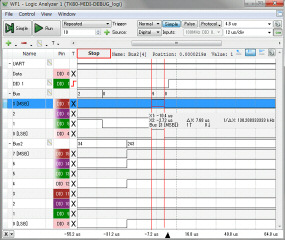

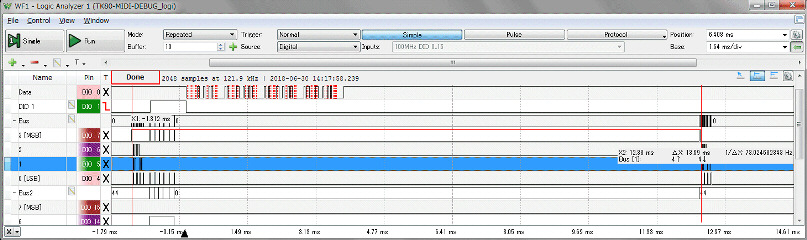

MC80+バスのアドレスの幅を測ってみます。先週、比較する波形の幅を間違えていて、2uSecくらいではと思ったのですが、約7.7uSecでした。これなら25MHzのMSP430でも上手くアドレスの変化を捕らえられそうです。8080側のシーケンサのプログラムでアドレスを長くする必要はなさそうです。

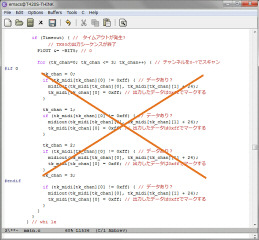

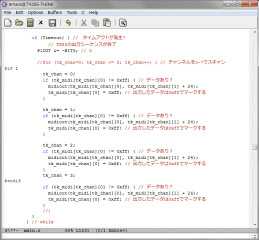

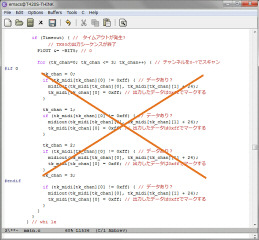

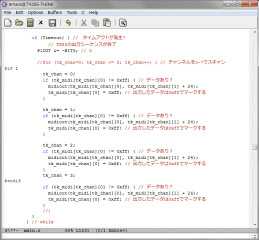

動作を確認するとバスの解析は上手く動いていて、ノートとゲートの取り込みは正常に動作していました。タイムアウトの後、MIDI出力する時に動作不良になっています。いろいろとプログラムを変更していると、不思議なことにfor文の代わり、変数を変えながら8回出力すると上手くMIDI出力できます。

TK80のMC80+バスをMSP430経由でSC−88にMIDI出力できるようになりました。ここにMP3があります。グラウンドをチェンバロとクラビコードで録音しました。

この日は暑くて、34℃近くまで室温が上がりました。去年の夏にDCOの12Vが5Vに乗って動作不良になる件は解決しているようです。

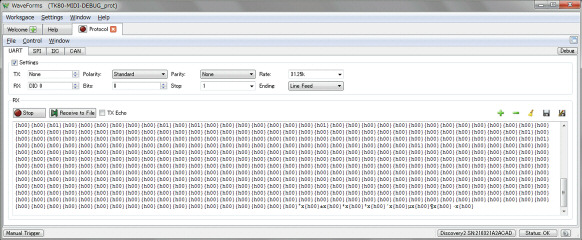

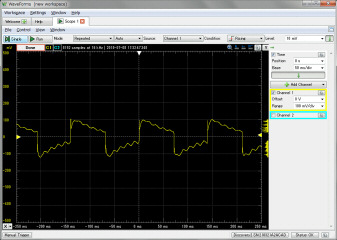

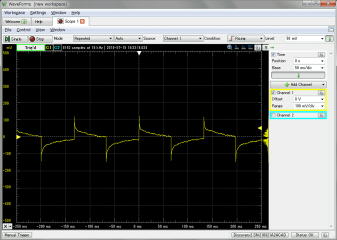

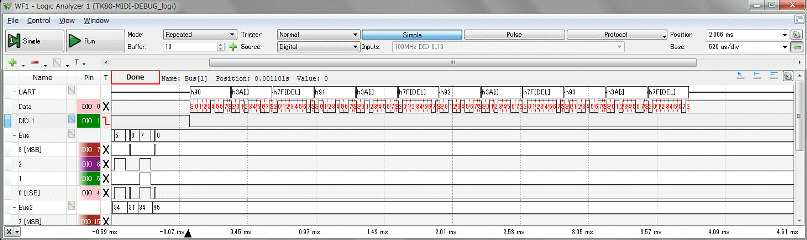

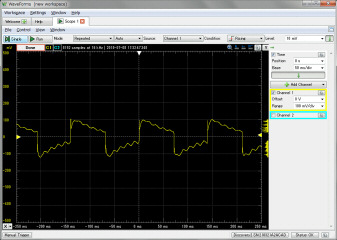

アナログディスカバリでMIDI出力タイミングを確認しておきます。下は4ch出力時です。合計で12バイト出力しています。

次のステップまでの余裕を確認します。ステップの間隔は約13.7mSecです。4chでこのテンポなら、まだ余裕があります。

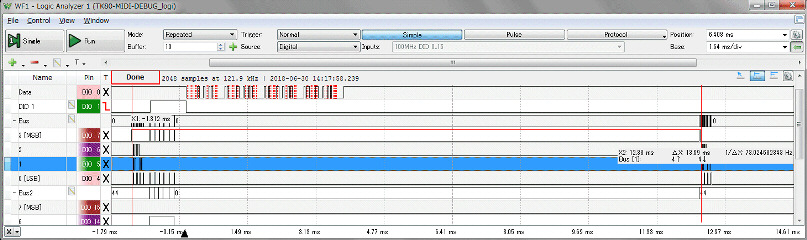

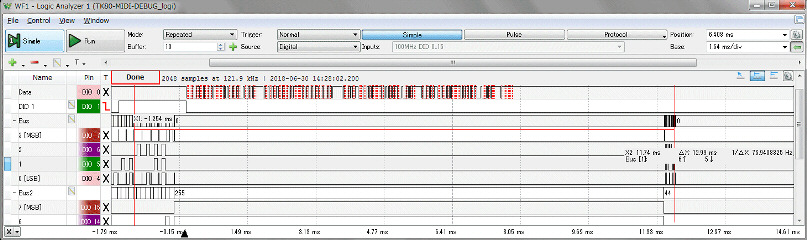

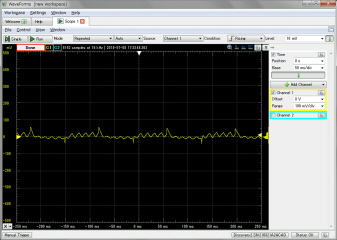

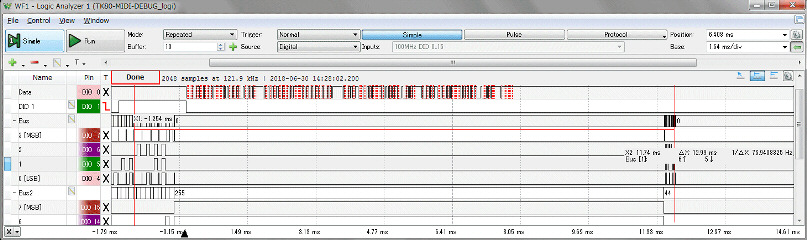

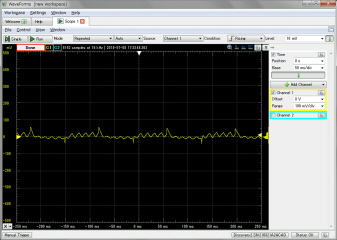

次に8ch出力した時です。このときは合計で24バイトです。テンポを上げれば次のバス解析タイミングが近づいてきます。MIDI出力はかなり遅いことが分かります。発表当時から和音を一度にたくさん出すと、ズレて出力されと言われていました。

7月1日

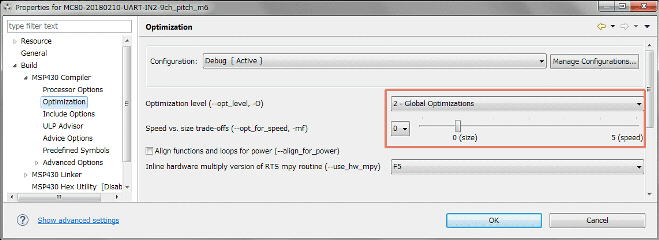

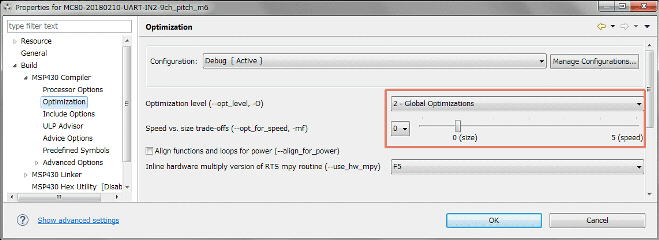

TK80−>MIDIの出力の時にパネルのスイッチから、モードなど設定するためにループ内にコードを追加すると、動作が不安定になります。LCDを制御する余裕はまったく無いので、スイッチ入力のみです。動作はコンパイルオプションも関係しているようで、デフォルトは3−1ですが、2−0にすると動作か変わります。

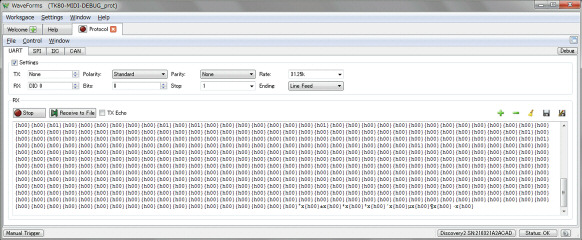

CCSのデバッカでプログラムの書き込みから実行前まで間、MIDIのTXDが入力になるため、レベルが確定せず、LOWレベルになるとアナログディスカバリにもキャプチャされます。SC−88側でも変なデータを受信してしまい、音程がオフセットされたりします。

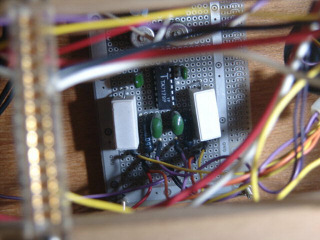

TXD信号を4.7Kオームでプルアップするとレベルが確定し、SC−88も誤作動しなくなります。

TXDのプルアップ抵抗を取り付け、TK80−>MIDI出力で点灯時間が長くなって眩しい、フロントパネルのLEDの輝度を低くしました。

7月7日

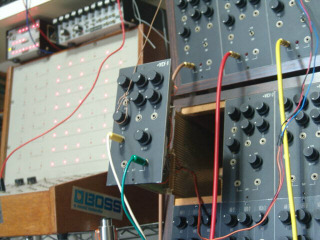

先週、VCFの出力にLFO(ディレイドモジュレータ)のCVが混ざって出力される不具合がありました。ファンクションジェネレータのインターシールの3080は比較的消費電力が大きいく、先週は室温も高かったので、電源が足らないのではないかと思い確認してみます。

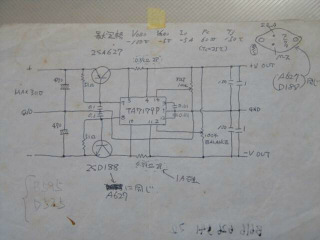

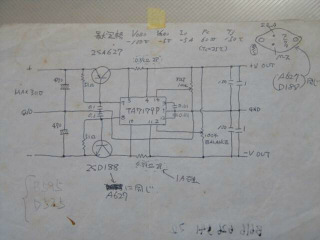

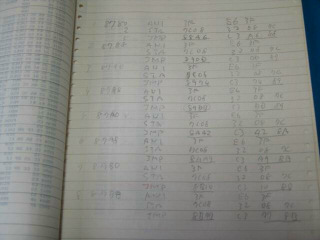

電源回路は資料の中を探して見つかりました。どんな回路かすっかり忘れていましたが、友人Sの筆跡です(笑)。東芝のTA7179を使用した+−15Vのトラッキング電源でした。電流は外付けのパワートランジスタを使っていて3Aくらい取れそうです。因みにebayでは高いですが、2000円くらいでまだ購入できるようです。

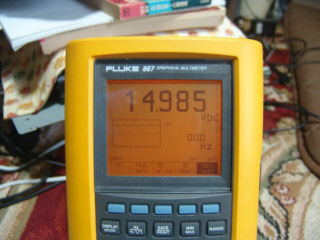

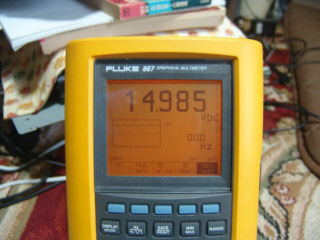

稼動時、電圧は正負とも15Vあり問題ありませんでした。念のため、電源ICをソケットから外して、パワートランジスタとの接続コネクタを抜き差し、接点復活剤を塗っておきました。

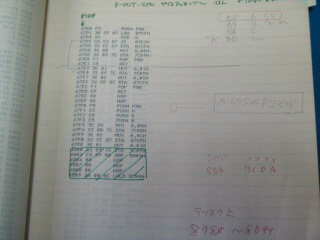

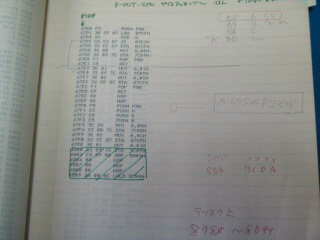

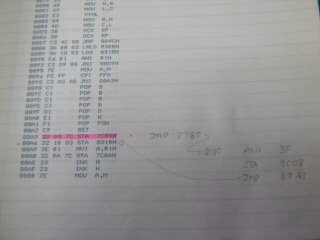

MSP430のTK80−>MIDIの出力の時にパネルのスイッチから、モードなど設定するためにループ内にコードを追加すると、動作が不安定になる件です。コンパイルオプションを2−0にしても動作が不良のため、TK80の8chシーケンサプログラム側で対応します。当時エプソンのMP−80?で印刷した8chシーケンサプログラムの逆アセンプルリストかあり、直ぐに修正箇所が分かりました。8255のAポートに音程データを出力している所を探します。

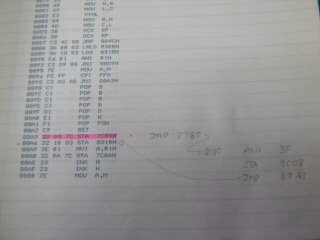

一度、別の空きアドレスに飛んで、3Fでマスクして出力してから元に戻ります。久しぶりでハンドアセンブルしました(笑)。アドレスは8780〜87CFが空いていました。

7月8日

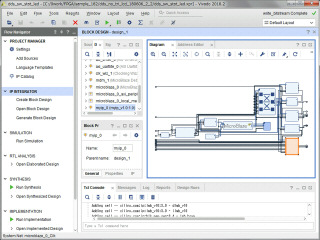

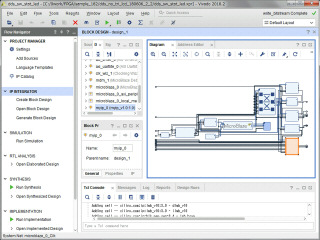

Vivadoの2018.2で合成、インプリメントしたDDSの論理で動作確認しました。問題ありません。

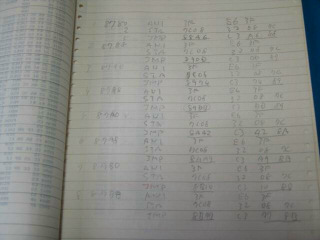

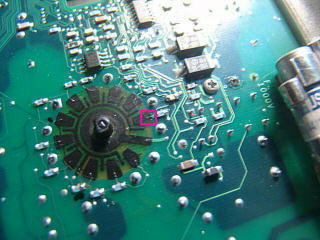

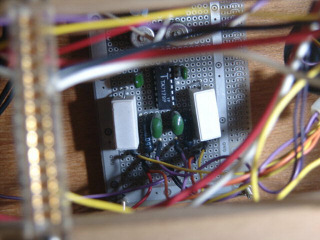

VCFの出力にCVが混ざる不具合の続きです。VCFにCVが混ざるのは回路のバランスが崩れているからでした。8台あるVCFの内、5台でCVが出力に漏れています。CVは差動入力アンプでキャンセルしているのですが、調整するトリムなどはありません。トランジスタ、ダイオードなどの部品の劣化が原因と思われます。基本回路図はこれです。

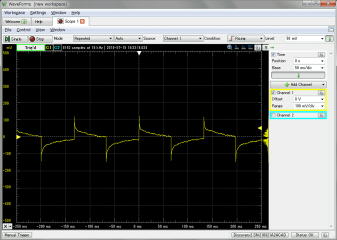

VCFのCVに矩形波を入れて出力を確認します。左はバランスが崩れて出力にCVが混ざっているVCFの出力です。このVCFでは約200mV漏れていました。右は正常なVCFの出力です。

7月14日

この週は3連休でしたが、土日のみの作業しました。先週、バランスが崩れいてたVCFに半固定抵抗と抵抗を追加して調整可能にしました。

なるべく、CV漏れが小さくなるように調整します。調整はカットオフ周波数やレゾナンスにも依存していて、調整が難しいです。

シンセサイザがある部屋のクーラは清瀬から引越してきた時に持ってきた物で、かなり古く、突入電流も大きいので、モータ起動時はシンセサイザの電源も瞬断します(笑)。

アパートからJP−8080を持ってきました。

7月15日

テレタイプの下の隙間にラインミキサーと設置しました。PC−>MSP430−>DDS−>DCO(ホイールオルガン似せROMテーブル)−>8chシンセとJP−8080で録音してみました。MP3はこれです。

7月21日

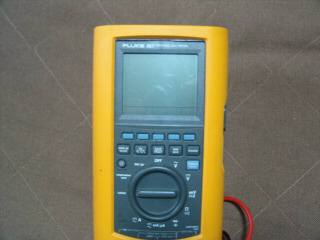

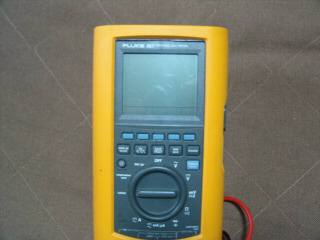

寄居は熊谷に近いので、すごく暑いです。日中はあまり外に出ないようにします。気がつくと以前に直したフルークの”LOGIC”機能だけが、また動かなくなっていました。修理のページはこの辺です。

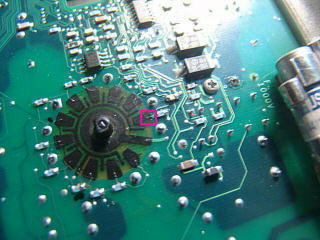

再度、分解します。赤枠が”LOGIC”を機能させる分割抵抗のパターンです。抵抗のパッドを再ハンダすると、直るのは、パターンに熱が伝わり、カーボン印刷部との接触が回復するためと思われます。

棚に置いただけになっていた、サンプラー系のS−760とVP−9000をシステムに接続しました。MIDIは2台目のA−880に接続、出力はラインミキサに接続しました。また、S−760は外付けSCSIのHDD(IDE変換のCFカード)を接続して自動的に立ち上がるようにしておきます。8chシンセとS−760で録音しました。S−760は”フィンガーベース”を選択しました。MP3はこれです。

7月22日

バッハのSMFをたくさん公開している”J.S.Bach MIDI Music Collections”からパルティータを録音してみました。第1曲は3つのトラックで出来ていますが、それぞれ和音が含まれています。MSP430が空きチャンネルをさがして自動で振り分けて出力します。MP3はこれです。