アルドウィーノを使った

アルドウィーノを使った

オープンソース、オープンハードの

ローコストECU

テージのECUが壊れているみたいなので

Speeduinoに装換します。

その11:ハーネスの作製の続き

2024年

6月11日

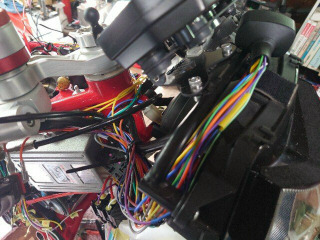

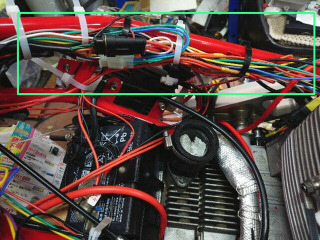

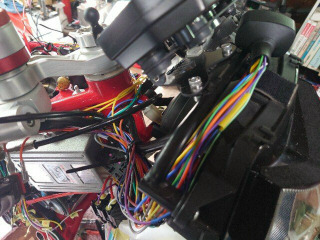

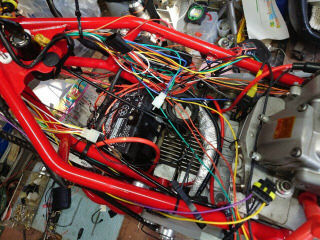

ハーネス作製の続きです。リアブレーキスイッチとテールランプ、ウインカの配線を追加しました。

続いて、油圧スイッチと油温センサ(メータユニット用)の配線です。

ヘッドライトと左スイッチの配線も追加しました。

続いて、油温センサ(ECU用)の配線です。

6月12日

ハーネス作製の続きです。テールライト、リアウインカの配線追加しました。

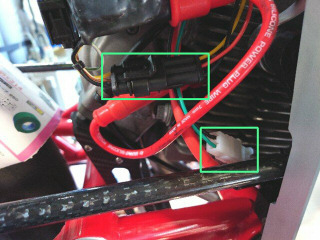

こちらはスタータリレーと水平側のスマートコイルのイグニッションの配線、右は垂直側です。ここで黒色ケーブルが無くなりました。

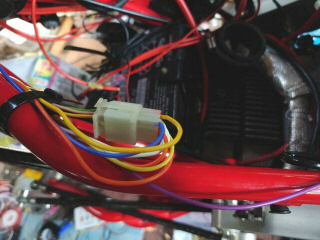

TPSと2気筒分のインジェクタの電源配線追加しました。

O2センサの電源のみ追加しました。

こちらは燃料ポンプの電源と燃料レベルの配線追加です。

黒と赤のケーブル追加発注しておきました。

6月13日

2色ケーブル到着しました。別に購入した黒のみも到着です。

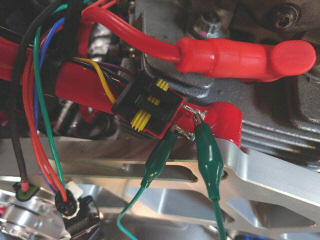

デュアルホイールのセンサケーブルを作製しました。オス側のハウジングは後ろ側からコンタクトを入れる普通のコネクタでした(笑)。防水ではないため、ヒシチューブを被せておきます。

追加購入した黒ケーブルを使って燃料ポンプのGNDを追加しました。

O2センサのGNDも追加しました。

インジェクタの2個の配線追加しました。

こちらはニュートラルスイッチです。

6月14日

この日の熊谷の予想気温が35℃でした。ガレージ内も40℃近くになって、暑いです。

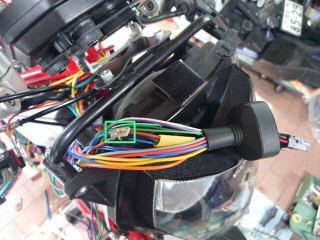

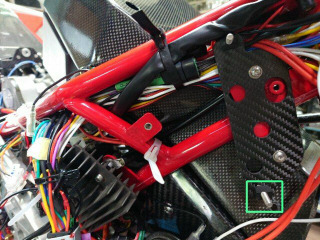

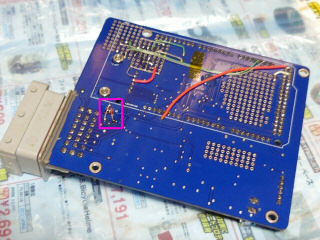

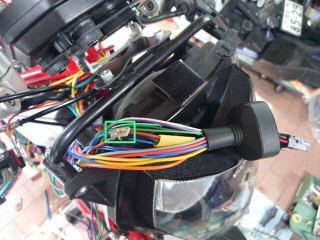

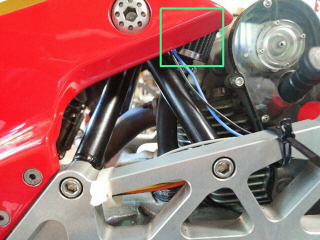

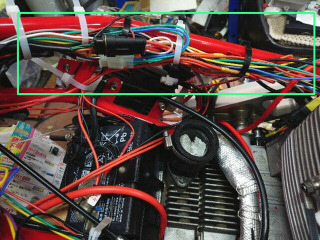

メータユニットの配線を進めます。緑枠はキルスイッチ信号をメータユニット内のIMMO(盗難防止)インジケータを点灯させる反転回路です。小さいユニバーサル基板に部品を載せました。

回路はNPNのデジトラ(RN1210)を使って反転します。

サイドスタンド信号を配線しました。

6月15日

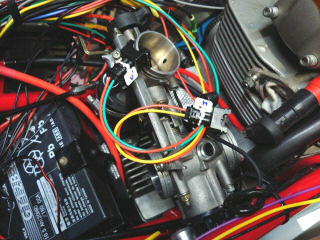

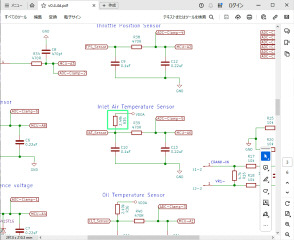

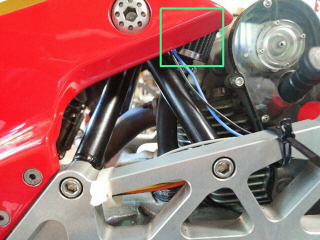

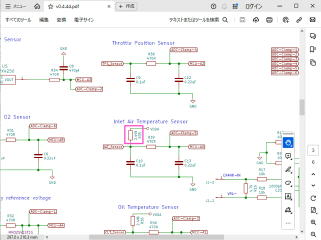

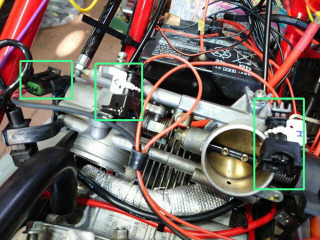

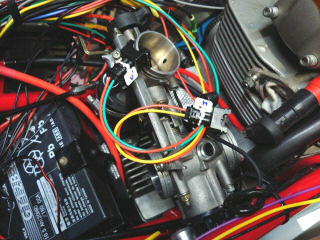

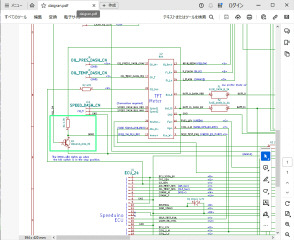

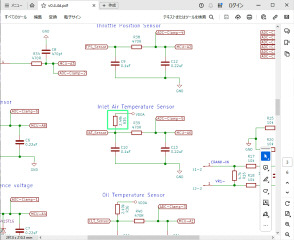

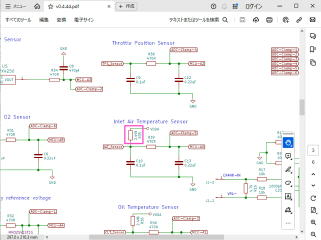

周囲温度センサの配線を追加しようと思ったのですが、燃調調整できるように工夫してみます。中央の緑枠が周囲温度センサですが、回りのケーブルは周囲温度センサに割り込ませて燃調を濃くできるMEMOJETというサブコンです。センサはNTC(温度が上がれば抵抗値が減少する)なので、ボリュームを直列に入れるだけで濃い方向へは調整できます。

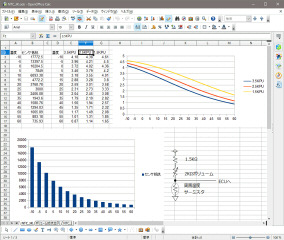

周辺温度センサの回路図は2.5KΩのプルアップ抵抗でNTCの抵抗を電圧に変換しています。このプルアップ抵抗をボリュームに変えれば薄い方にも調整できるようになります。

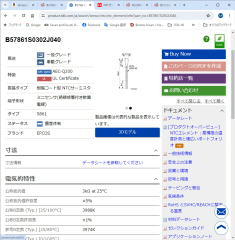

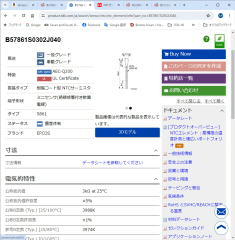

修正をするなら、オリジナルのセンサも使う必要も無く、新しいセンサを入手します。25℃の抵抗が3KΩのNTCがモノタロウで購入できます。

データシートによると、B定数は3988です。

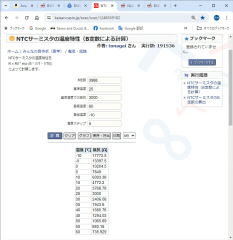

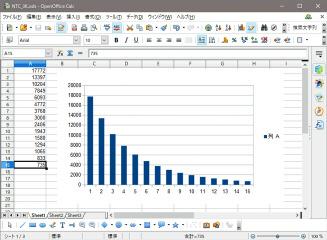

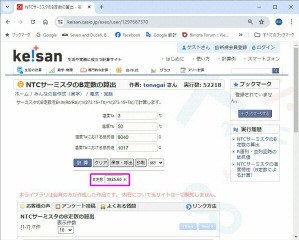

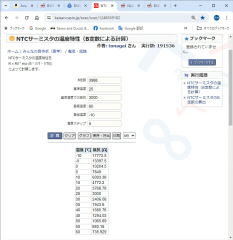

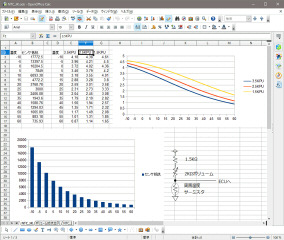

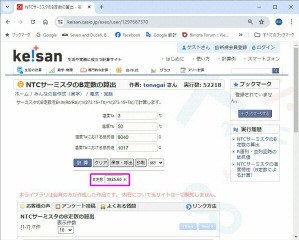

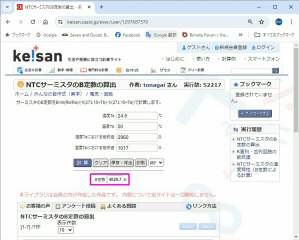

計算サイトで抵抗値を表示して、CALCでグラフを確認します。NTCの抵抗変化はリニアではないため、ボリュームによる燃調の調整は回転角度に対して、均等にはならないです。

メータユニットのコネクタの配線はほぼ完了しました。

Speeduinoへ接続するケーブルはコネクタ付近まで伸ばしてあります。コネクタの圧着が残っています。

モノタロウで購入したブリーザホースが到着しました。

6月16日

ブリーザホースは短く切ってフィルタ取り付けました。

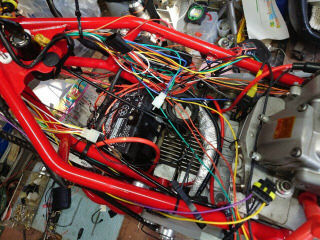

ハーネスをまとめる前に、一度ほぐして、クロスしたり長さが合っていない所を直しておきます。

6月17日

正面向かって右側のケーブルをまとめて仮止めします。

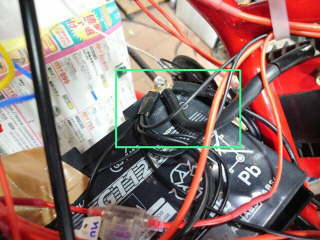

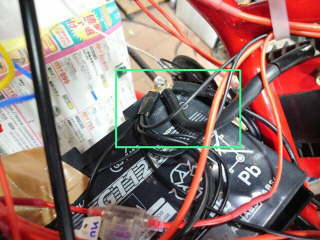

バッテリにつながるGNDはまとめ完了しました。

6月18日

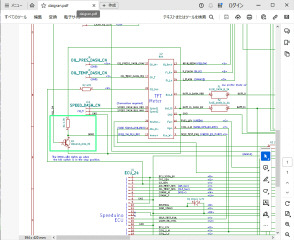

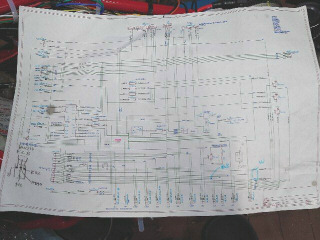

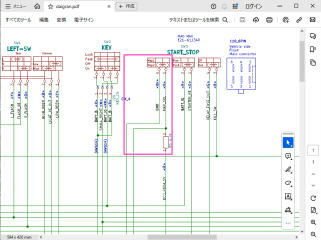

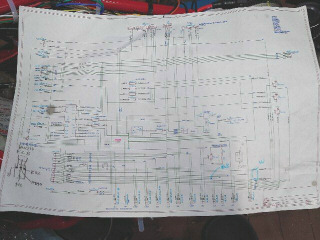

ハーネス作製の続きです。基本的な部分の配線の確認します。配線図を2倍印刷して参考にします。

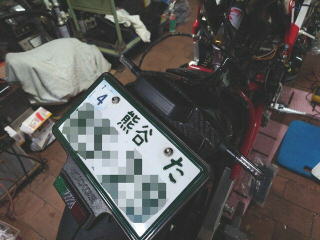

テールライト(ナンバ灯、ウインカ)を仮接続します。スモール、ストップライトはリアシートに付いています。

フロントウインカはサイドミラーに埋め込まれているので、こちらも仮接続します。キースイッチのパーキングでスモールが点灯すること、続いてイグ

ニッションポジションで左スイッチのロー/ハイビーム、パッシング、ウインカ、ホーンの動作良好です。ただ、リアのウインカが暗電流で微点灯してます。

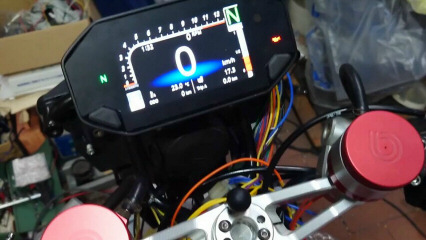

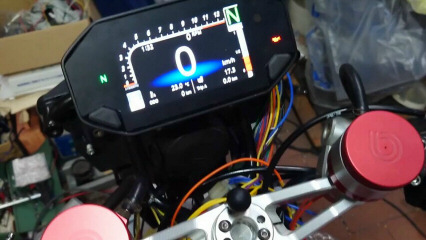

続いて、メータユニットにコネクタを接続して起動します。ニュートラル、油圧インジケータの動作良好です

リアのウインカの暗電流の動画撮影しました。ウインカリレーは無接点のICタイプです。暗電流で点灯して完全に消えません。車検時に問題になる可能性があります。フロント側は問題無ありません。クリックすると短い動画をダウンロードします。

メータユニットに付属のスピードセンサはLEDが内蔵されていて、動作が確認できます。リアのディスクの固定ボルトをセンスしています。メータユニットには1回転で何パルスか、1回転で何メートル進むかを設定する必要があります。クリックすると短い動画をダウンロードします。

メータユニットのインジケータを確認します。キルスイッチで盗難防止、ハイビーム、左右ウインカ、サイドスタンドでABSワーニングいずれも動作良好です。サイドスタンド信号はGNDに接続するとワーニングが消灯します。このサイドスタンド信号はSpeeduinoにも接続しますが、12V系なのでツェナーで電圧を落とした方がいいです。クリックすると4.3Mバイトの動画をダウンロードします。

6月19日

リアウインカの暗電流は以前に1198用に購入したウインカに交換して解決しました。角ばったデザインも合っていると思います(笑)。クリックすると4.7Mバイトの動画をダウンロードします。

メータユニットのハーネスの接続の続きです。油温センサを確認します。ガレージの天井近くの室温は約36℃です。

メータユニットの油温は32℃で、ほぼ合っています。続いて、テージの燃料警告を燃料残量計に変換する機能の確認です。燃料が多く、警告センサが浸かっている場合はリレーが非通電で、残量が4/6表示になります。

燃料が少なくなり、警告センサが燃料から出るとリレーが通電します。疑似的に燃料警告センサの端子をショートします。

時定数が30秒ほどでかなり長く、残量は2/6表示になりました。設定により警告表示(点滅)になり、動作良好です。

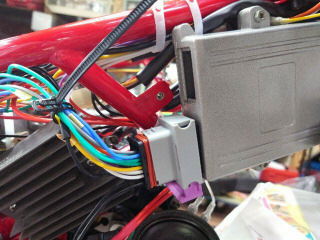

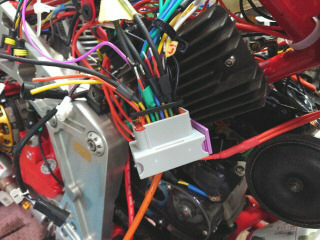

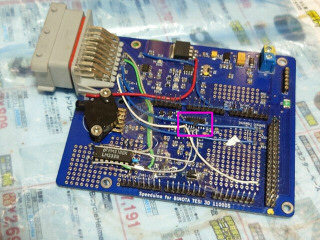

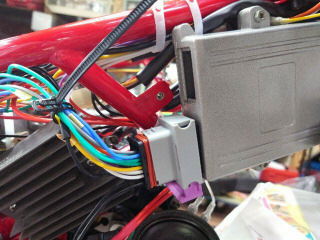

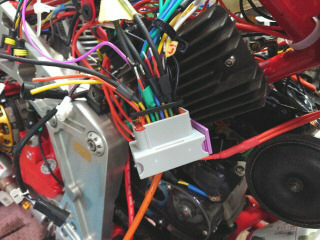

Speeduinoのコネクタを圧着する準備をします。Speeduinoのダミーケースを用意しました。

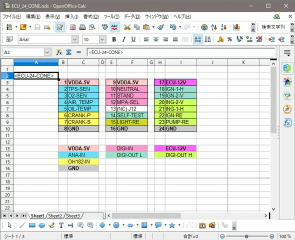

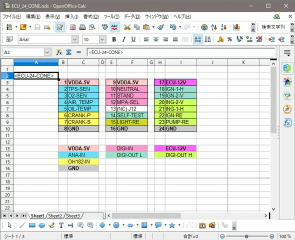

Speeduinoの24ピンコネクタのピン配置図を作成しておきます。実体と同じように、縦3列にしました。

6月20日

モノタロウが全品10%割引だったので、他の物といっしょに燃調調整のプラスチックケースと周辺温度センサ用のNTCセンサを購入しました。センサは遅れて来るようです。下は50x35x20mmのケースと手持ちの2KΩのボリュームです。メータユニットの下に取り付ける予定です。

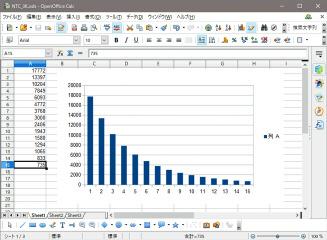

周辺温度センサのプルアップ抵抗は2.5KΩなので、2Kボリュームと1.5Kの抵抗を直列で使います。これで1.5〜3.5KΩの範囲で可変できます。センタは2.5KΩになり、増減無しです。CALCで周辺温度センサの電圧をグラフにしました。赤がセンタ、黄が1.5Kプルアップ、青が3.5Kプルアップです。

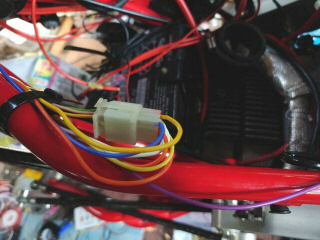

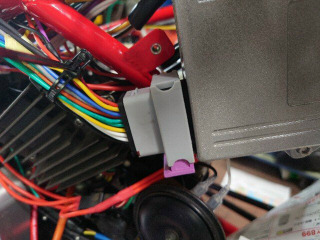

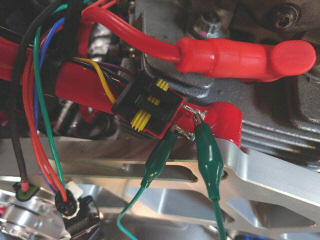

Speeduinoコネクタの圧着を開始しました。配線は押さえプレートと防水ゴムシールを通してからコンタクトを圧着する必要があります。

シールドケーブルを使うデュアルホイールのパルス信号、TPS、周辺温度センサ以外の単線は圧着完了しました。

6月21日

TPSとデュアルホイールのシールドケーブルの先端を処理してSpeeduinoのコネクタに圧着できるようにしておきます。燃調調整ケースにボリュームを取付ました。

6月22日

モノタロウで購入のNTCセンサとアマゾンで購入の耐熱の2芯シールドが到着です。

燃調調整のケースに貼るステッカを作成しました。

A−ONEの手作りステッカ(インクジェット用強粘着タイプ)に印刷してカットし、ケースに合わせてみます。良いようです。

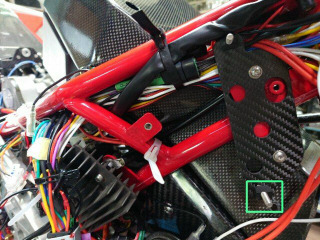

燃調調整ケースにNTCセンサ用の2mmの穴を開けて固定し、ボリュームと配線します。コネクタはTPSと同じ3ピンコネクタです。

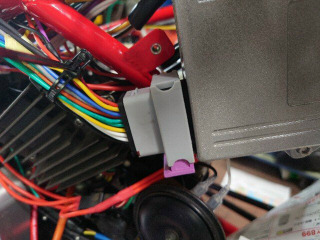

カーボン板の余りでステーを作製し、メータユニットの下に取り付けました。

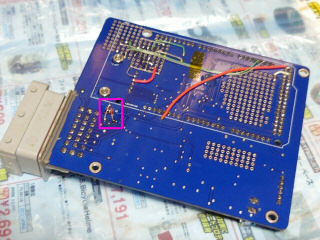

裏側はこんな感じです。

6月23日

2芯シールドを使うTPSとデュアルホイールセンサ、周囲温度センサの芯線にコンタクトを圧着します。押さえプレートと防水ゴムシールを通してから圧着するので、作業エリアが狭いです。

コンタクトをコネクタに挿入します。2芯シールド3ピンコネクタなので、それぞれGNDと電源が残ります

GNDはまとめて接続し、TPSと周囲温度センサは5V電源に、デュアルホイールセンサは12V電源に接続します。これでSpeeduinoの24ピンコネクタの圧着完了しました。

6月24日

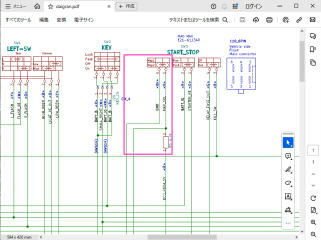

配線図のケーブル色を参考に配線のチェックを行っています。右ハンドルスイッチに誤配線がありました。110型コネクタはコンタクトが簡単に抜けるので、修正は簡単です。

6月25日

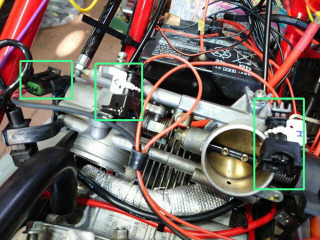

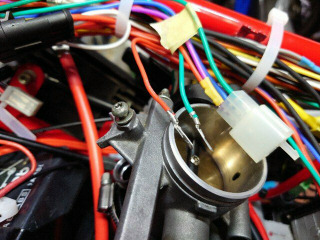

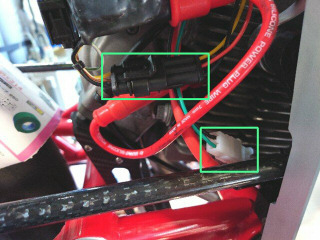

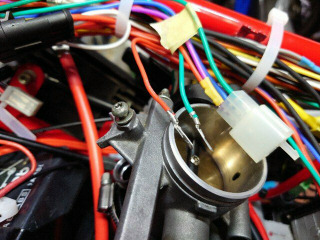

スロットルボディとエアクリーナボックスを仮止めして、ハーネスと干渉を確認します。

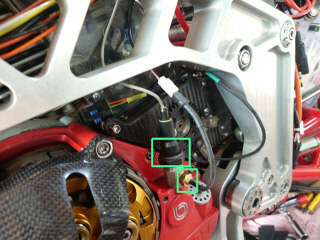

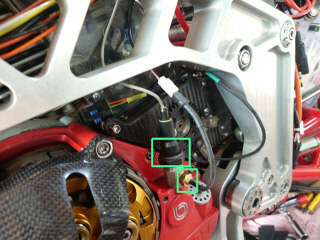

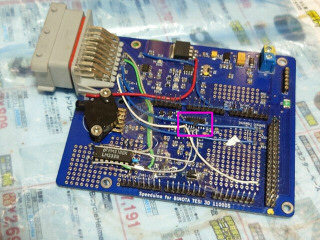

緑枠のSpeeduinoの取り付けボルトがエアクリーナボックスと干渉しています。裏側の凸部を少し削って対策します。

ハーネス追加の続きです。スマホ用のUSB電源とドライブレコーダ用電源の配線を追加しました。

ETCの電源とLEDインジケータは配線を短くて整理します。アンテナケーブルも長いですが、加工すると特性が落ちる可能性があるので、たるませたままにします。

6月26日

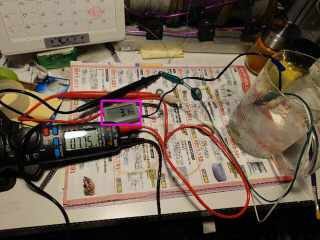

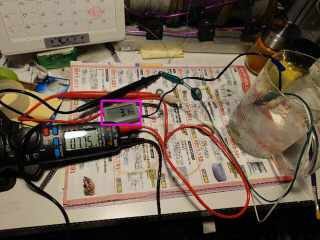

車体の燃調調整ボリュームケースに組み込んだNTCセンサを実測しておきます。室温とお湯、氷水に浸けて抵抗を測ります。3℃の時8.04K、24.5℃の時2.96K、50℃の時が1.02KΩでした。

計算サイトでB定数を確認します。3℃〜50℃時3926、24.5℃〜50℃時は4030でした。データシートのB定数は3988です。

外部に燃調調整ボリュームを取り付けたのでSpeeduino基板の赤枠のブルアップ抵抗R35は取り外します。

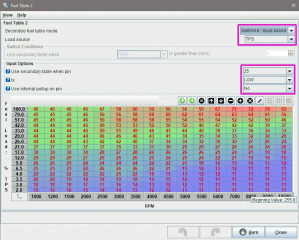

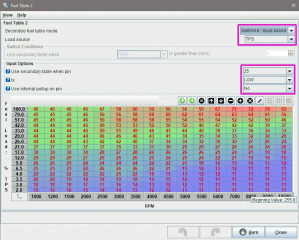

右ハンドルスイッチのマップ切替は、デフォルトでポート25番号が出てきます。極性はLOW、プルアップ抵抗はハーネス側にあるのでNOを設定します。マップはりあえず、元マップをインポートしてコピーしておきました。

下の赤枠が右ハンドルスイッチ部の配線です。4.7KΩでプルアップして、スイッチがONで信号線がLOWになります。

Speeduino基板の修正を行います。マップ切替信号を24ピンコネクタの空き端子から配線して、赤枠のサプレッサ(SP710)を介してポート25番に接続しました。

サイドスタンドとニュートラル信号はメータユニット側から9V位の電圧が出ているのでツェナで5Vまで落としておきます。抵抗はハーネス側に2.7KΩが入っています。基板にサプレッサが載っていて、外部からの信号は0/5V付近でクランプしていますが、念のため降圧しておきます。

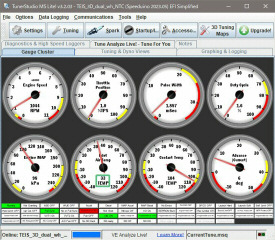

エンジンエミュレータにも燃調調整ボリュームを取り付けました。

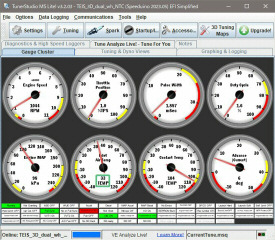

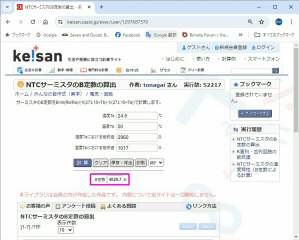

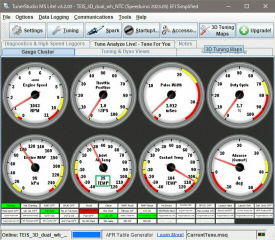

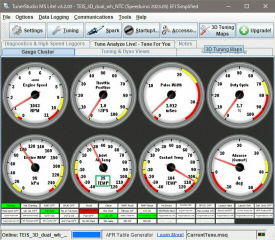

TunerStudioの周囲温度センサの設定を3点入力にして、NTCセンサの値を入力します。

燃調調整を中央にして、エンジンエミュレータのボリュームで周囲温度を25℃に設定します。

燃調調整で温度をマイナス側に振ると緑枠の15℃まで下がり、プラス側に振ると緑枠の33℃まで上がることを確認しました。因みに周囲温度が下がると燃調は濃くなります。