アルドウィーノを使った

アルドウィーノを使った

オープンソース、オープンハードの

ローコストECU

テージのECUが壊れているみたいなので

Speeduino(STM32)に装換しました。

その19:

ワンウェイクラッチの交換

セルモータの点検

レギュレータの交換と考察

2025年

1月22日

ヤフーオークションでモンスタ400用のジェネレータセットを購入しました。中にワンウェイクラッチが組み込まれているはずです。税込みで3300円でした。

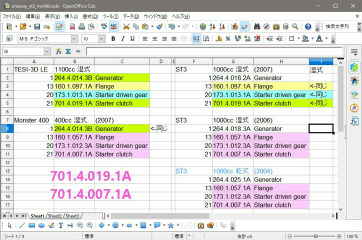

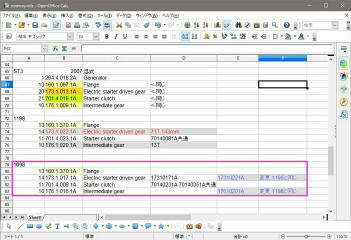

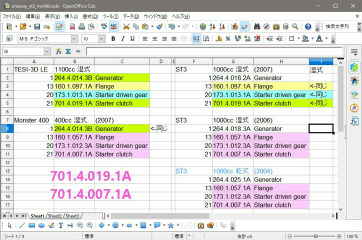

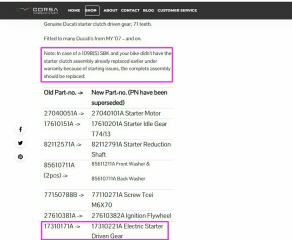

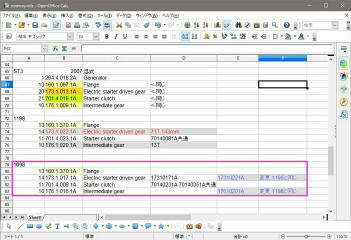

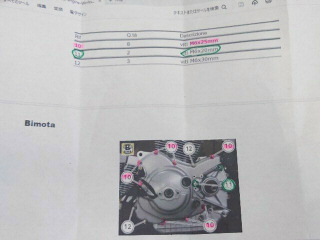

モンスタ400のワンウェイクラッチが流用できるかは、テージ3Dの701.4.019.1Aと旧番号の701.4.007.1Aに互換性があるかどうかということです。テージ3Dとムルティストラーダ1100やST3(2007(湿式)年式)の部品番号は同じです。一方、ST3(2004(乾式)〜2006(湿式)年式)はモンスター400と部品番号が同じで旧番号です。初め、乾式/湿式で区切りが有るのかと思いましたが、違いました。この2つは、サイズは同じで、メーカや詳細仕様に違いがあるのでは?と思っています。テージ3DとST3、モンスタ400の部品番号を表計算にまとめてみました。ネットでドカの部品番号に法則があるのか検索してみました。ココが見つかりましたが、どうもキッチリした法則は無いようです。本来なら、番号の枝番で流用可能か分かれば良いんですが。因みに、ジェネレータは外側/内側ともテージ3Dとモンスタ400で部品番号が同じです。

1月24日

モンスタ400のジェネレータセットが到着しました。早速、確認すると、残念ながらサイズが小さかったです。因みに、摩擦表面はキレイでした。

ドリブンギアのセンタの内径はテージ3D用が47mm、旧型番は42mmでした。部品番号が同一のジェネレータも完全に同じ部品ではなく、微妙に違いました。多分、ロータとステータをセットで使えば、交換可能と思います。ステータの外径は同じです。旧型番のワンウェイクラッチは851には使えます(笑)。

アリエクスプレスで購入のワンウェイクラッチセットは日本に来ていて、通関が完了したようです。佐川で来るようです。

ヤフーオークションでハイパーモタード1100のワンウェイクラッチセットが出品されています。これは良さそうです。フライホイールはドカ純正の軽量タイプが付いているようです。軽いフライホイールを付けると、トルク感が無くなるので、取り付けは止めた方が良さそうです。

1月26日

アリエクスプレスで購入のワンウェイクラッチセットが到着しました。

残念ながら、スタータドリブンギアのサイズが合いません(泣)。オリジナルより約4.8mm小さいです。WEBページの情報ではテージ3D(LE)と同じ、ムルティストラーダ1100(2007、2008年式)、ST3(2007年式)に対応しているはずでした。まあ、アリエクスプレスなので驚きませんが(笑)。

オリジナルのスタータドリブンギアは71歯、外径は約146.8mmです。

アリエクスプレスのスタータドリブンギアは同じ71歯、外径は約143mmです。

オリジナルのスタータドリブンギアに新しいワンウェイクラッチとフランジを組みつけてみます。問題無く勘合しました。ワンウェイクラッチとフランジは使用可能です。

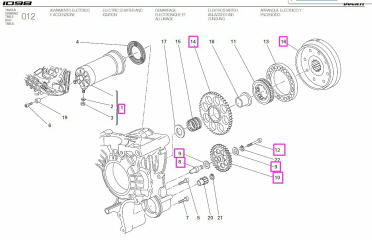

スタータドリブンギアは中間ギアを介してスタータモータに繋がります。下は実車から取り外した中間ギアです。内側が11歯、外側が57歯です。

オリジナルの中間ギアの型番の176.1.009.1Aで検索すると、画像が見つかります。軽量加工が違いますが、仕様は上と同一です

ハイパーモタード1100(2008)の部品表の中間ギアの型番、176.1.020.1Aで検索すると下の画像が出てきます。内側が13歯、外側が74歯です。外側の歯数が多いのは、これと組み合わさる、スタータモータのピニオンギアが小さいからです。

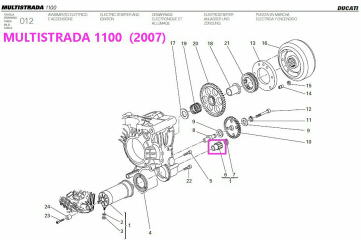

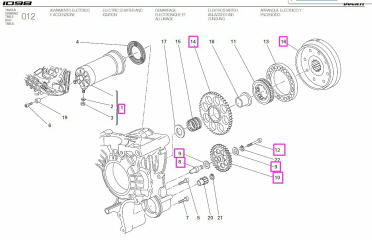

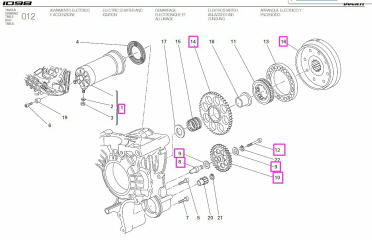

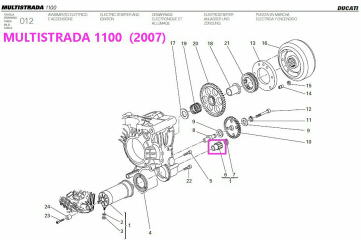

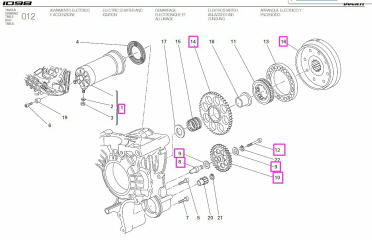

ムルティストラーダ1100(2007)のスタータ部の部品表です。セルモータに赤枠のピニオンギアを付けて中間ギアを駆動しています。

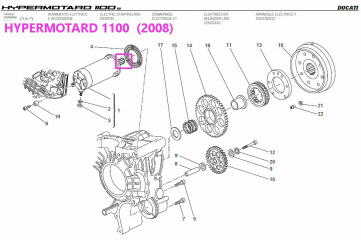

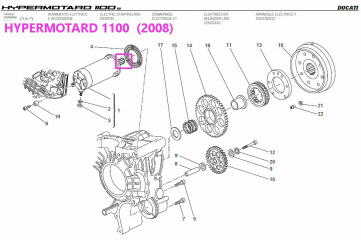

こちらは、ハイパーモタード1100(2008)の部品表です。ピニオンギアは赤枠のようにセルモータのシャフトに刻んであり、直接中間ギアを駆動しています。

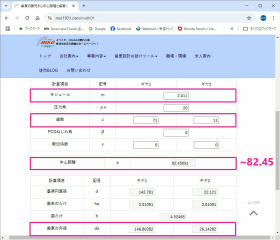

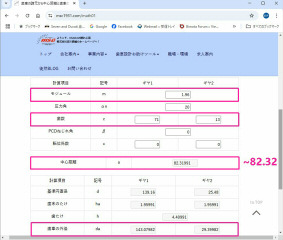

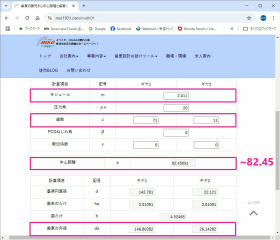

2つのギアの軸間を計算するサイトがあるので、外径からモジュール数を予め計算して、スタータドリブンギアと中間ギアの内側の組み合わせで確認すると、今回アリエクスプレスから来た小径スタータドリブンギアは上の内側13歯の中間ギアと組み合わせと、軸間が大体同じ距離になります。左がオリジナル、右はハイパーモタードです。このハイパーモタードのスタータドリブンギアの型番は176.1.022.1Aで、オリジナルは176.1.013.1Aです。このオリジナルの部品は既に廃版のようです。対策としてはとりあえず、セルモータのクランキング時のノイズの確認のために、オリジナルの摩耗したスタータドリブンギアと新しく来たワンウェイクラッチとフランジを使う。ebayで等で中古のオリジナルのスタータドリブンギアを入手する。モンスタ400のスタータドリブンギア(外径はオリジナルと同じ147.8mm)の外側と新しく来た小径スタータドリブンギアとの内側を溶接して2個1にする手があります。

ワンウェイクラッチ周りは消耗品なので、予備を用意しておきます。ebayでムルティストラーダ1100のワンウェイクラッチセットが出ていたので購入しました。どこが発送元か不明ですが、到着は大分先で3月上旬の予定です。

こちらは、ヤフーオークションのハイパーモタード1100用です。軽量フライホイールの付いたセットで、スタータドリブンギアのサイズは小さいと思いますが、ワンウェイクラッチとフランジは使用可能と思われます。

1月27日

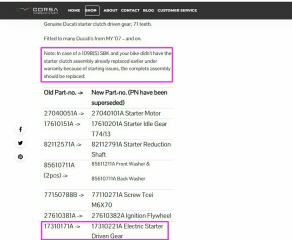

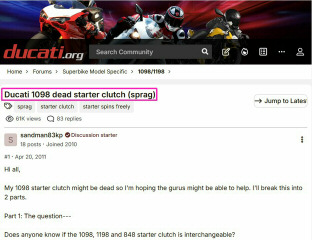

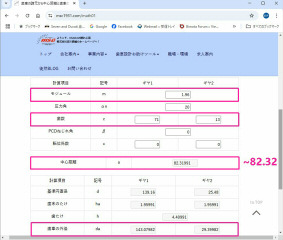

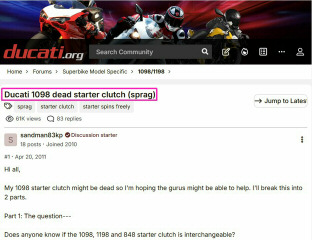

オリジナルのスタータドリブンギアは既に廃版のようなので、同じくセルモータのピニオンギアが大きい1098のスタータドリブンギアの173.1.017.1Aで検索すると、興味深いページがありました。赤枠の173Z0021Aは小径のスタータドリブンギアの新部品番号です。

このページによると、1098は始動不具合で部品交換(リコール?)がされたようです。検索でヒットしたのは交換前の部品です。変更後はスタータドリブンギア(小径)、中間ギア(13歯)とも1198と同じ部品になっています。因みに、このスタータドリブンギアは2008年以降のムルティストラーダ1100では使われ続けています。排気量は1098と同じですが、ムルティストラーダでは不具合が発生しなかったのか気になります。

整理のため、表計算に入れてみました。1198と同じ部品です。

1098で交換された部品は以下の赤枠です。セルモータ、フライホイールも交換されています。

173.1.017.1Aで検索すると、ここで本来の画像が見つかりました。適合はムルティストラーダ1100(2007〜2009年式)です。このページは通販サイトですが、在庫があるようです。価格は3万5千円くらいです。この画像をQcadに取り込んで外径を確認してみます。Qcadは取り込んだ画像のサイズ変更ができます。センタの穴径は47mmで分かっているので、縮小後にギアの直径の寸法を測ると147.5mmになりました。多分テージの173.1.013.1Aと同じ外径と思われます。違いは軽量穴の有無でしょうか?

1月28日

ヤフーオークションのハイパーモタード1100用ワンウェイクラッチのセットが到着しました。スタータドリブンギアはハイパーモタード用の小径なのでテージには使えません。ワンウェイクラッチとフランジは摩耗が少なく使えると思います。フライホイールを取り外そうとしたところ、トルクスドライバの先が欠けました。いじり防止用の穴付なので弱くて欠けたようです。

運動不足解消も兼ねて電動自転車で熊谷のアストロプロダクツまでトルクスドライバを買いに行きました。

赤枠が欠けたアストロプロダクツのいじり防止用の穴付のトルクスドライバです。今回はちょっと高いですが、プロクソンの穴無の普通のトルクスドライバセットを購入しました。

フライホイールは無事外せました。左がテージから外したもの、右は今回取り外した軽量フライホイールです。フライホイールと言うより、ただのスペーサです(笑)。これだけ軽いとストリートでは乗りにくそうです。ドカティパフォーマンス製で型番は276.1.055.1Aです。これヤフーオークションで売れると良いです。

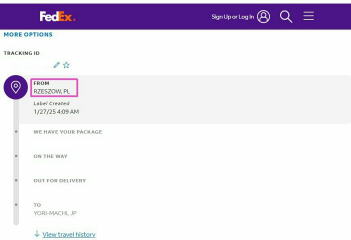

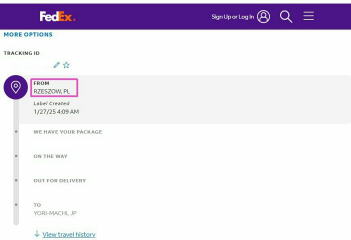

ebayで購入のムルティストラーダ1100のワンウェイクラッチセットはポーランドから来るようです。まだ、追跡番号が付いただけで、荷物は動いていません。

1月31日

ヤフーオークションで軽量フライホイールが即決で売れました。もう少し高くても良かったかもしれないです(笑)。

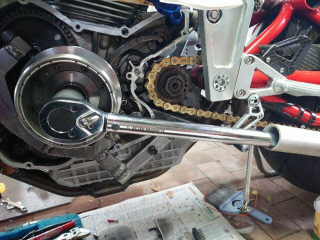

オリジナルの表面の荒れているスタータドリブンギアとアリエクスプレスで購入したワンウェイクラッチとフランジを合わせて使ってみます。フライホイールとロータをネジロック剤を付けて固定しました。手で回した感じではワンウェイクラッチは機能しています。

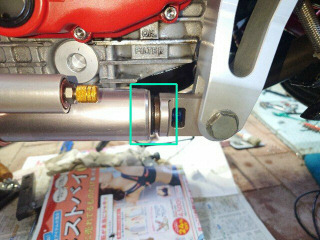

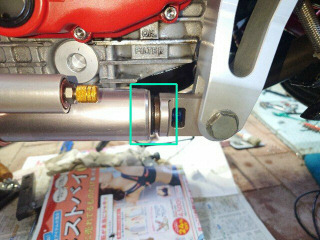

組み立てたフライホイールとロータと仮り組みしてみます。緑枠のフライホイールのボッチとクランクシャフトの切り欠きを合わせる必要があります。ワンウェイクラッチの方向チェックはクランクシャフトを時計回りに回した時にフライホイール、セルモータ、中間ギアが回転することで確認できます。反時計回りではセルモータと中間ギアは回転しません。

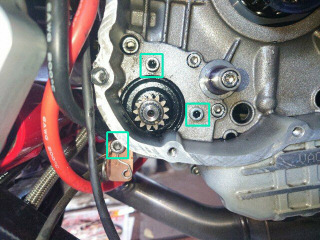

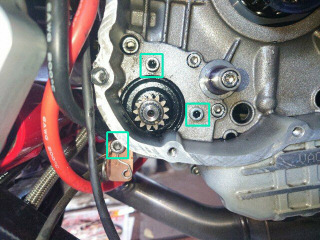

点検のためにセルモータを外せないか確認します。緑枠のジェネレータカバーの内側に固定ボルトが2個、外側に1個あります。

奥側にも赤枠のゴムブッシュで固定されたボルトが1個あります。これがフロントスイングアームのリンクに干渉して工具が届かないです。

1Gの状態ではリンクの隙間から少し6mmの固定キャップボルトの頭が見えます。右はこの時のエアサス/ダンパの隙間です。

天井にチェーンブロックを吊るして、フロントを持ち上げて、リンクの隙間から固定ボルトがアクセス出来ないか確認します。

フロントを持ち上げると、リンクの隙間からキャップボルトが頭が半分くらい見えるようになります。右はこの時はエアサス/ダンパの隙間です。残念ながら、これ以上は動かないです。このエアサス/ダンパは普通のサスペンションとは逆の常に縮もうとしているプルロッドなので、この状態でフリーになり、エアサス/ダンパが外せそうです。エアサス/ダンパが外れれば、リンクがさらに動いて、ボルトの頭が全部見えるかもしれません。

2月1日

セルモータの続きです。フロントの持ち上げながら、エアサス/ダンパの固定ボルトが軽く回る、力のかからない所を探して、エアサス/ダンパを取り外しできました。

チェーンブロックでさらにフロントを上げると、リンクの隙間からセルモータの固定ボルトにアクセスできるようになります。

合計4本の固定ボルトを外して、セルモータが取り外せました。

早速、分解します。特に悪い所は無いようで、内部を清掃してブラシの接触面を磨いておきます。

組み立てます。ついでに、GND側にギボシ端子を接続して12Vとの間にノイズ対策要のコンデンサが入れられるようにしておきました。

2月2日

テージと同じセルモータを使っていた1098の部品が変更になった件が気になったので調べてみます。このページが見つかりました。ワンウェイクラッチが滑って始動できなくなる人が多くいるようです。2006年に発売された1098は2007年以降に部品変更されていて、旧部品が付いている車体は始動不良の不具合を申し出て、ディーラで交換したそうです。これがリコールという人と、リコールでは無いという人がいて、実際は良く分からいです。また、変更後は格段に始動性が良くなったと書いている人がいます。

上でも書きましたが、変更後の主な部品はセルモータ(直ピニオンギア9歯)、中間ギア(外74歯、内13歯)、スタータドリブンギア(小径71歯)、フライホイールです。スタータドリブンギアは交換されていますが、肝心のワンウェイクラッチとフランジは交換されていません。スタータドリブンギアは中間ギアが変更されたので交換しないと、勘合しません。目的はフライホイールの変更とセルモータの減速比の変更です。ざっくり計算すると、変更前が40.9、変更後が44.9です。クランキング時の減速比を増やして、ゆっくり回るようにしたようです。これによりワンウェイクラッチへの負荷を軽くしたのではと思います。因みに、テージと同じムルティストラーダ1100と1098の圧縮比を比較すると、ムルティストラーダは10.5に対して1098が12.5と高いです。ただ、同じ10.5の圧縮比でもハイパーモタード1100(乾式、後期型のテージと同じ)は元々、交換後と同じ部品です。湿式、乾式に関係があるのか?不思議です。湿式の方が低温時にセルモータの負担が大きいので、早く回す必要があるのかもしれません。

ebayで購入のムルティストラーダのワンウェイクラッチセットの追跡情報が更新されました。到着予定は2月10日です。

直ピニオンギアのセルモータがアリエクスプレスで1万円以下で買えます。ヤフーオークションでは1万7千円くらいです。品質はちょっと分かりませんが価格は安いです。ハイパーモタードや1198用の中間ギアを入手すれば、1198用などで売っている小径スタータドリブンギアが使えるようになると思います。

2月4日

ワンウェイクラッチのスプリングがバラバラだったので、今回は抜いたオイルを戻すのを止めます。また、フロントを持ち上げて、エアサス/ダンパを外すと、ストレーナが外せるので念のため確認します。

外したストレーナをパーツクリーナで清掃しました。大きな鉄粉などは無く、良かったです。

2月6日

ヤフーショッピングで購入したオイルとフィルタが到着しました。互換オイルフィルタは純正用のフィルタレンチが勘合しませんでした。完全互換ではないです。オイルは二輪用の化学合成のSNで安いものを選びました。

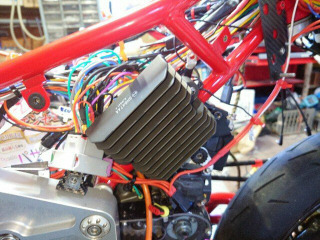

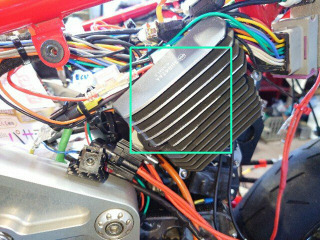

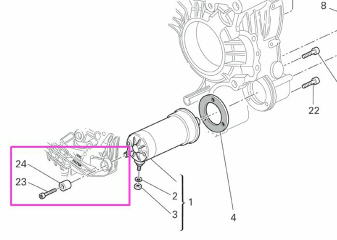

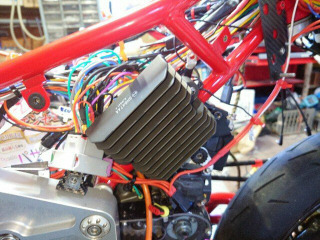

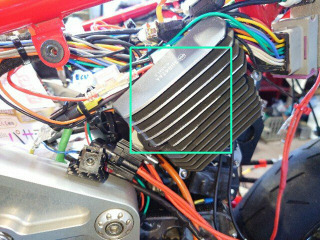

FETレギュレータでヘッドライトをLEDに変更すると、負担が大きいというネットの情報があったので、解放型レギュレータを購入してみました。型番はSH847AAです。ネット上ではスズキの純正部品として紹介されています。難点はサイズが大きい事です。純正が80x110x40に対して120x140x40で、ふたまわり大きいです。

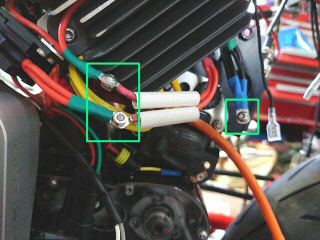

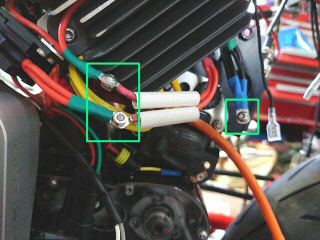

SH847AAの取り付け幅は100mmです。上の緑枠のブライドナットはGND線を裏側からナット締めするために外し、下の緑枠はサラネジとブラインドナットでステーを作って取り付け幅を100mmに広げます。

仮り止めして確認すると、ギリギリでサイドカバーの取り付けができそうです。配線はコネクタのハウジングはかさばるので取り除き、直接半田付けする予定です。

ebayで購入のムルティストラーダのワンウェイクラッチセットの追跡情報が更新されていました。早まって2月7日の到着予定になりました。

2月7日

ebayで購入のワンウェイクラッチセットが到着しま

した。右が購入したセットです。ニードルローラベアリングも付いていました。オリジナルと比べてみます。同じ部品で一安心です。

フランジ側は分解しないと確認でないので、スタータドリブンギア側の摩擦面の状態を確認します。状態は悪く無いです。

開放型レギュレータのコネクタのハウジング部をディスクグラインダで削りました。

2月8日

開放型レギュレータの取り付けステーを新作しました。レギュレータとバッテリの間に入っているヒューズのホルダも兼ねています。

作製したステーでレギュレータを仮り止めします。サイドカバーに少し干渉するので、レギュレータのヒートシンクのフィンを少し削りました。

2月10日

レギュレータのサイズが大きくなったため、配線の取り回しを変更します。アリエクスプレスで黄色のシリコンケーブルを購入しました。

レギュレータに直接ケーブルを半田付けしました。

2月12日

ジェネレータカバーを閉める準備を行います。接合面をオイルストーンで面研しました。因みに、発電機の仕様は12極18スロットです。ロータに鉄棒を付けて調べると12極と分かりました。発電周波数はエンジン回転数*極数/120なので、回転数の1/10になります。1000rpmでは100Hz、4000rpmでは400Hzです。

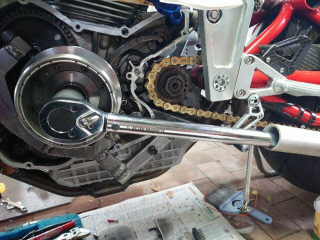

自作した周り止めSSTを使って、ライホイール/ワンウェイクラッチをクランクシャフトに固定しました。中強度のネジロック剤をつかいます。トルクは270Nmなので延長パイプを使います。ebay購入の中古セットのスタータドリブンギアとアリエクスプレスで購入の新品ワンウェイクラッチとフランジを使いました。

2月13日

ジェネレータカバーを閉めます。接合面に液体ガスケットを塗ります。

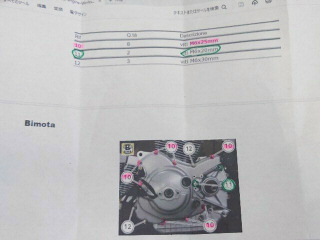

固定ボルトは長さが3種類あるので、エンジンメンテナンスマニュアルを印刷しておきました。

ジェネレータカバーを戻して、アリエクスプレスで購入したチタンボルトで固定しました。

2月14日

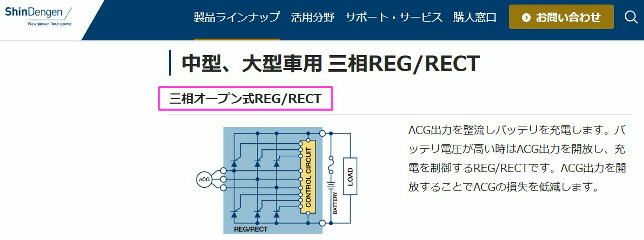

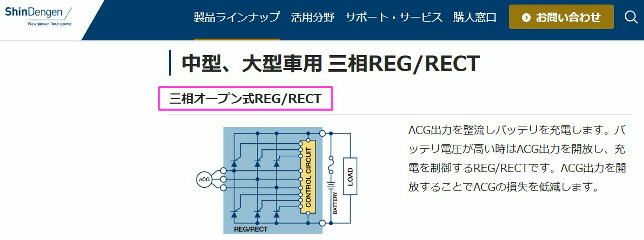

レギュレータについて考察してみます。下は新電元のページに載ってる、今まで使っていたFET短絡式レギュレータです。サイリスタの代わりにFETを使ってジェネレータの出力をGNDに短絡して電圧を調整します。FETがオープンの時は並列に接続されているショットキーで整流します。FETが短絡している時に負荷側からみると、上側ダイオードでジェネレータ側とは切り離されます。整流/短絡の切替はバッテリ電圧に対して一定条件(低ければ整流して充電、高ければ短絡して負荷側は解放)で高速に行い電圧を調整します。ジェネレータの出力を短絡しても大丈夫?と思いますが、交流的に短絡するので電機子反作用で減磁作用が起こり、ジェネレータの出力は大電流にはなりません。実際に測ってみないと分かりませんが、最大でも定格電流と同じ程度と思われます。理想的にはこの時に発生する電力は無効電力のみで、どこでも消費されず、発熱もしません。実際にはジェネレータの巻き線、コネクタ、ケーブル、FETのオン抵抗で発熱します。短絡式レギュレータの機能は余分な電力をヒートシンクがら熱として放出すると書いてあるWEBページが散見されますが、短絡時のON抵抗が熱になっているだけで、余分な電力を積極的に熱に変換しているわけではありません。短絡式レギュレータを使っていて、ヘッドライトをハロゲンからLEDに変更すると良くないと言われるのは、常時点灯しているヘッドライトの電力が1/3程度になることで、短絡状態が長くなり、その分の発熱が増え、故障も多くなると考えられます。純正は発電、消費のバランスを取って部品選定がされているのだと思います。

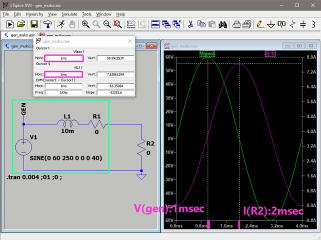

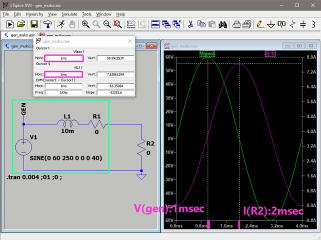

上の理想的な短絡状態をシミュレーションしてみます。インダクタの値は適当です。下の緑枠はジェネレータ(同期発電機)の等価回路です。回路は発電機の巻き線抵抗0、負荷のON抵抗0の理想状態です。交流電源にインダクタを付けた教科書に出てくる回路です。この時、電圧と電流の時間差は1mSecで、位相差にすると、発電周波数を250Hzなので90度です。これは力率0で電圧と電流を掛けて電力を計算すると、プラス、マイナスで交番し平均0になります。この時無効電力100%で電流は発電機から出て、発電機に戻り還流していると考えられます。実際には低い抵抗があるので位相が90度より小さくなり、力率は大きくなります。

下は新電元のページに載ってる、今回使う解放型レギュレータです。三相ブリッジにサイリスタを使っています。整流/解放の切替はバッテリ電圧に対して一定条件(低ければ整流して充電、高ければ解放)で高速に行い電圧を調整します。この回路図からはサイリスタを位相制御しているのか分周制御(ゼロクロス)しているの分かりません。ジェネレータ側からみると、解放時は負荷が無いため、電流は流れず、発熱もしません。解放型の場合はヘッドライトをハロゲンからLEDに変更してもジェネレータとレギュレータ間の電流が増えることはありません。この解放型の方が精神衛生上、良い感じがします。

2月15日

レギュレータの配線を行います。解放型レギュレータなので配線への負担は低いと思いますが、念のためコネクタを使うのを止めて、圧着端子を使います。緑枠はジェネレータとレギュレータの配線です。圧着端子同士は4mmのステンレスボルトで固定します。絶縁はガラスチューブを使います。

緑枠はレギュレータの出力側の配線です。プラスはその他の機器とヒューズを介してバッテリへ、GNDはバッテリへ接続します。

2月16日

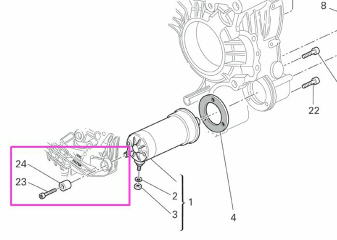

ジェネレータカバーに続き、周辺のクラッチレリーズ、シフトリンク、サイドスタンド、スイッチを戻しました。

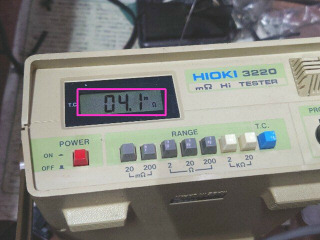

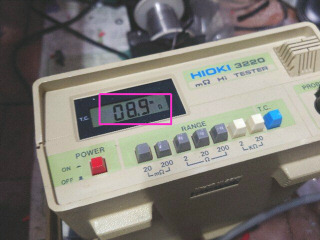

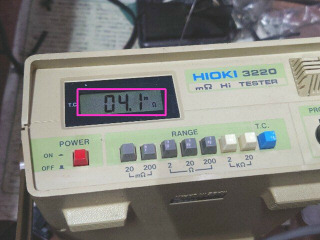

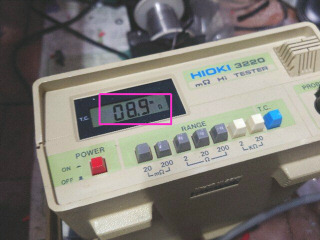

以前、セルモータの動きが悪くなった時に追加した、AWG6のGND配線をミリオーム計で測ってみます。GND配線はバッテリのマイナスから短いAWG6で鉄フレームー>追加配線の先端で4.1mオームです。

続いて、追加配線を使わず、バッテリのマイナスとセルモータのGNDで8.9mオームです。GND配線はバッテリのマイナスから短いAWG6で鉄フレームー>アルミのサブフレームー>エンジンー>セルモータの順でボルト固定されています。金属面の接触部が多いので、追加のGND配線の倍以上の抵抗になっていると思われます。セルモータは700Wなので、仮に50A流れているとすると、GNDの抵抗による電圧降下は0.45Vです。AWG6の追加配線では0.21Vです。

2月17日

オイルを入れる準備です。今回、ドレンにドイツ製のスタルバスを使います。大分前にebayで購入しました。シリコンホース付のインサートを入れるとバルブが開いて、簡単にオイルが抜けます。

オリジナルのドレンはマグネットが付いて鉄粉を吸着します。残念ながらスタルバスには無いのでネオジム磁石に穴を開けて、ステンレスワイヤで固定して追加しました。ネオジム磁石は電動リュータにダイアモンドビット付けて、時間を掛けて穴開けしました。

早速、取り付けました。エキパイの近くなので、断熱シートを巻いておきました。

オイルを入れて、クランキングします。外部バッテリにキルスイッチを繋いでセルモータを回します。滑りは無く、問題なく回りました。この日は暖かく、ガレージの室温は18℃くらいです。

2月19日

この日の室温は10℃くらいで寒いです。クランキングしてみましたが、ワンウェイクラッチは滑っていません。電気の配線をまとめて、スロットルボディを戻してました。クランキング時のセルモータのノイズを測る準備ができました。

2月20日

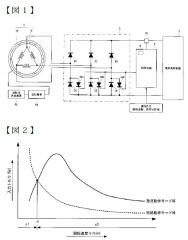

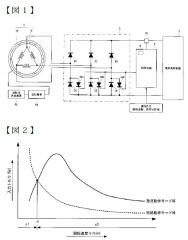

短絡式レギュレータについて調べていて、短絡時にはジェネレータに戻った電気は推進力になる?というページがありました。まさかと思いましたが、昔1198のレギュレータが故障した時に調べた、特許のページにジェネレータの入力トルクのグラフが載っているので、再度調べてみます。下の図2が短絡時と整流時のトルク図です。短絡時は回転数が高くなるにしたがいトルクが低くなり、整流時は特定の回転数にトルクのピークがあることが分かります。ピークの回転数以上であれば、短絡時の方がトルクは少ないので、車体への負荷が少なくなりますが、推進力になることは無いことが分かります。もしピークの回転数が、クランキング回転数より高いなら、クランキング時はバッテリ電圧によらず、整流モードにした方がセルモータの負荷が少なくなることが分かります。永久磁石式ジェネレータは負荷が無い時も、コギングがあるので、このグラフに重ねると、どの位になるのか知りたいです。

2月23日

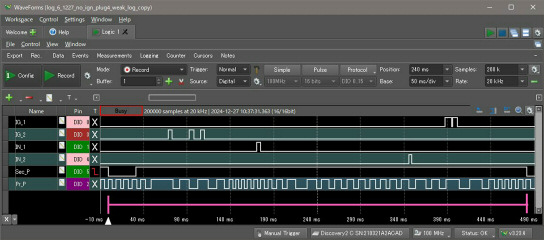

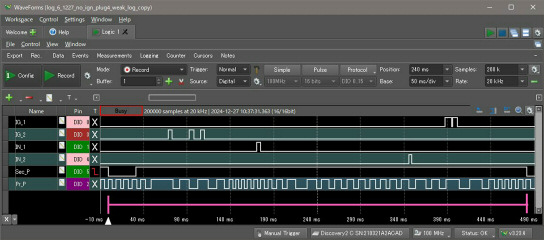

以前、セルモータを回した時に圧縮の影響で不均等になっているプライマリパルスをアナログディスカバリのパターンジェネレータで出力しました。この時はロジックアナライザの波形を見ながら真似して手動で波形データを入力しました。もう少しちゃんと作れないかやってみます。下は点火パルスが複数出て不具合が発生している時の実車の波形です。下の2つがセカンダリとプライマリパルスです。波形はコントローラのポート信号なので、レベルが反転しています。赤ラインの間隔がクランク720度です。

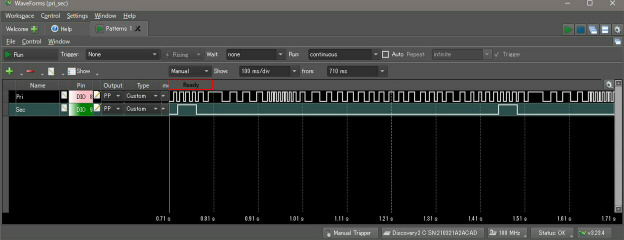

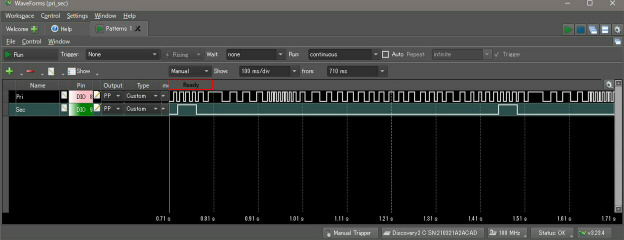

以前、波形を見て手動でデータを似せて作ったパターンジェネレータの波形です。本物に似せるのはけっこう大変です。

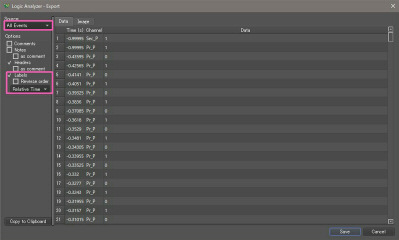

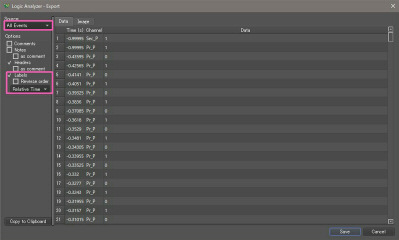

実車のロジックアナライザの波形をエクスポートします。レコードモードのデータを普通にエクスポートすると、非常に大きいデータになるので、時間情報付きのイベント型式でエクスポートします。今回はプライマリ、セカンダリパルス以外の波形を削除してからエクスポートしました。

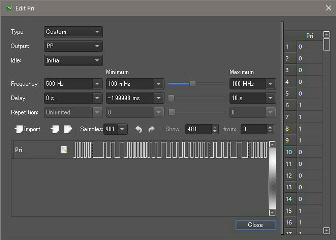

パターンジェネレータの最大ステップは512です。1024?になる時もあります。

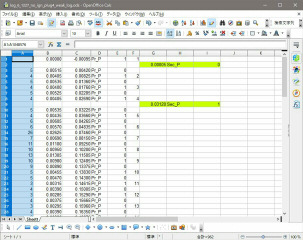

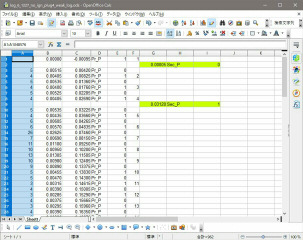

エクスポートしたCSVを表計算に読み込み、必要データ(クランク720度分)だけ残し、プライマリパルスのイベント間隔の時間差分を計算して、同じレベルが続く個数を求めま

す。セカンダリパルスは分離してマーカとして使います。青列が差分時間に係数を付けて、四捨五入して全体が512ステップ以下なるように調整したデータです。式は=ROUND(時間差分*1000;0)です。今回は481ステップになりました。

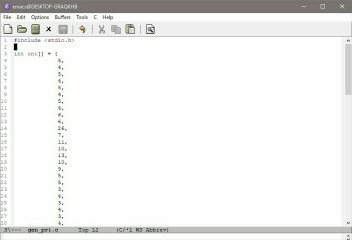

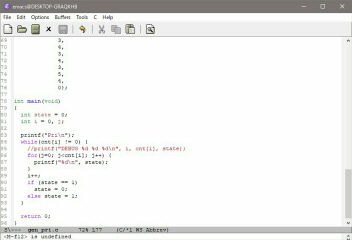

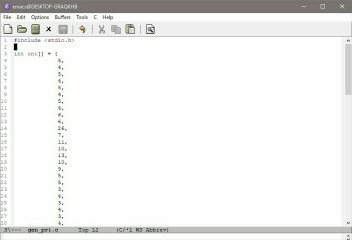

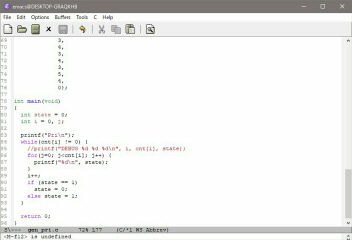

上で処理した個数データをプログラム中に配列として取り込みます。プログラムは単純で、同じレベルが続く間、1か0を出すだけです。出力はリダイレクトしてCSVファイルに落とします。

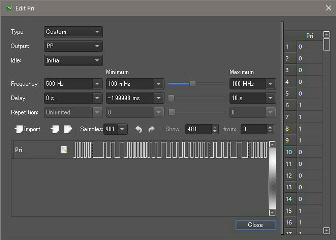

パターンジェネレータに上で作成したCSVをインポートします。481ステップになっています。

プライマリパルスに合わせて、セカンダリパルスを入力して完了です。後で、エンジンエミュレータ経由でSpeeduinoを駆動してみます。