アルドウィーノを使った

アルドウィーノを使った

オープンソース、オープンハードの

ローコストECU

テージのECUが壊れていた時は

Speeduinoに装換する予定です。

その2:基板作製〜部品調達

2023年

8月4日

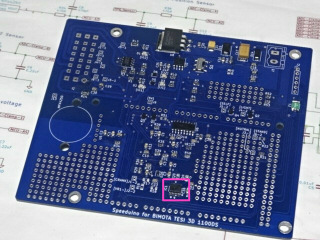

PCBWAYという格安基板作製会社に5枚発注しました。枚数は最低5枚からです。レジストは青にしました。ガー

バを圧縮してアップロードすると寸法などが自動で設定され、オンラインでビューアが開きます。

$5クーポンがあって、送料込みで合計$33で約5000円でした。製造に4日、運送に9日なので、8/17日くらいの到着予定です。

8月6日

PCBWAYは製造の進捗が確認できます。この日で66%でした。

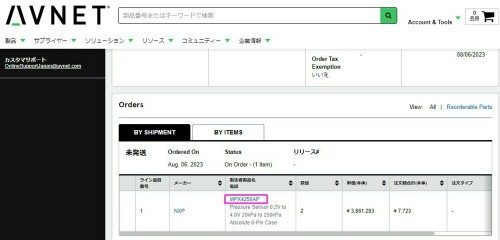

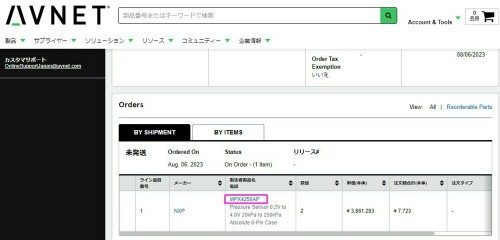

部品を集めます。Speeduinoの部品は殆どDigikeyの部品番号が登録されています。Digikeyに無いデバイスを別の通販サイトで見つけます。初めに気圧センサのMPX4250APです。Ebayにも中国発なら沢山ありますが、正規品がAVNETにありました。物は提携先のElement14から送られてくるようです。ちょっと高くて1個3860円です。高いので2個購入しました。

8月7日

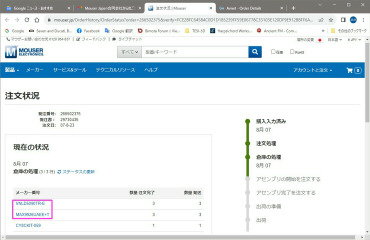

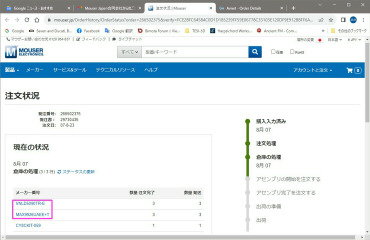

続いて、カム角パルス整形デバイスのMAX9926とインジェクタドライバのVNLD5090です。これはマウザにありました。3個づつ購入しました。6000円未満では送料が2000円掛かってしまうので、無料にするためにPSoCの5LPボードを追加しました。

8月8日

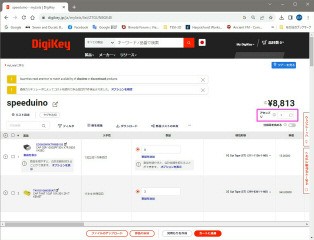

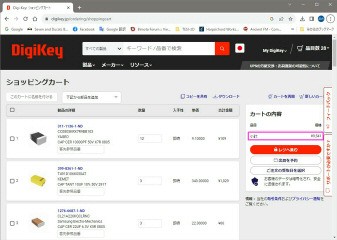

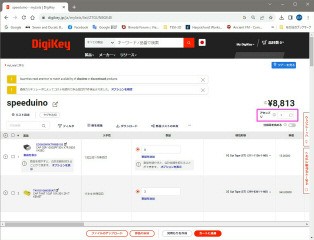

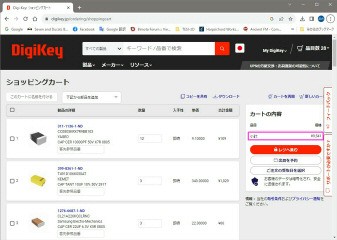

残りはDigikeyで購入します。大昔のアカウントがあったのですが、新しく取り直しました。数量を3枚分にしてCSVの部品表をアップロードすると、直ぐに部品表として認識されます。余分なカラムはスキップできます。後で良く見たらアセンブリ数を指定するところがあって、3倍にする必要もなかったみたいです。在庫が無いものは代替品の指定、重複している部品はマージを教えてくれます。また、数量を切りの良い数にすると安くなる場合も教えてくれます。黒帯は見つからない部品です。なかなか良く出来てます。

Digikey分は3台分で1万円弱になりました。送料は無料で、Paypalで支払いできます。一台分の実装部品の合計は3200(Digikey)+3860(MPX4250AP)+300(VNLD5090)+1200(MAX9926)=約8560円です。基板が1枚1000円、ケースが3000円です。アルドウィーノMEGAの正規品は7000円位なので、ECU単体の部品代合計は大体2万円です。

8月9日

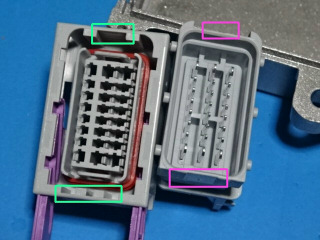

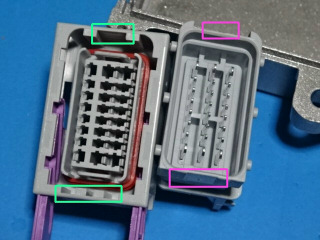

アリエクスプレスで購入したECUケースのコネクタは24ピンを2個使いになっています。今回は2気筒でアイドリング調整のステッピングモータも無いので、信号線が少なく、1個で足ります。コネクタが1セット余ります。そこで基板側のコネクタの誤挿入防止キーを削って、白コネクタにも黒コネクタが刺さるようにします。これでエンジンエミュレータ用にコネクタを買わなくても良くなります。また、普通の使い方では、取り外しレバーは左右別側に付いています。

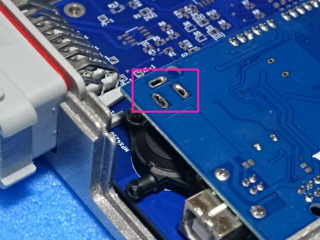

今回は白のコネクタを基板に実装します。赤枠内にあった誤挿入防止キーをフライス盤で削りました。

取り外し用のレバーは入れ替え可能で、黒と白コネクタで同じ側に取付可能です。

通常の白と白の組み合わせです。

誤挿入防止のキーを削ったので、白に黒コネクタも刺さります。レバーも白コネクタと同じ側です。白をハーネス用に、黒はエンジンエミュレータ用で使います。

8月11日

Digikeyで購入したIC、抵抗、コンデンサなどが到着しました。

Avnetで購入の気圧センサも到着です。気圧センサはスロットルスピード方式ではインマニの圧力ではなく、雰囲気の気圧を測定して高度による燃調補正に使います。3600円と高価なため2個購入しました。肝心の基板はまだ深センにあるようです。

TunerStudioのI/O機能を確認しておきます。入力はAuxデジタル入力の設定ダイアログでポート番号とエイリアス名を設定します。Auxデジタル入力は最大で16本です。

出力はプログラマブルデジタル出力の設定ダイアログで設定し、条件設定で出力を制御します。下は仮にポート48をTPSが60より大きくなったら出力をHighにする設定です。プログラマブルデジタル出力は最大で8本です。

TPSの値が60を超えると、ポート48がHighになり、下のインジケータもON(緑)になります。

Auxデジタル入力もプログラマブルデジタル出力の条件に使うことができます。下の例ではTPSが60より大きく、かつ、上で定義したAux0がLowの時Highになる設定です。ポンプリレーとタコメータ出力は標準ですが、コネクタにはサイドスタンド、ニュートラルスイッチの入力、ライトリレー、セルフテストフェイル出力を追加で配線してあります。

8月11日

マウザのカム角パルス整形デバイスのMAX9926とインジェクタドライバのVNLD5090も到着しました。PSoCの評価ボードは送料2000円の代わりに購入したもので、この前購入した3枚と手持ち1枚で合計5枚になりました。

基板は日本に到着して、通関中のようです。

8月13日

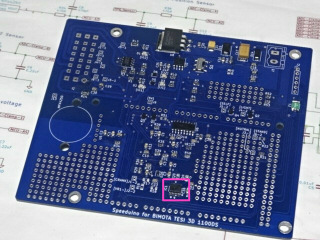

基板が到着しました。予定より少し早かったです。

早速、基板とコネクタ、ケースとの勘合を確認します。コネクタの位置とケースの固定ネジ穴の寸法は実測したので、ケースに収めるには、少し加工する必要がありました。基板固定の穴位置を調整して無事、収まりました。

アルドウィーノMEGAは裏返しで実装します。短いピンで仮止めしました。実際にはもう少し長いピンを使うので、上に移動します。このままでは、DCジャックと気圧センサが干渉します。

気圧センサの先端は基板端と同じ位置でカットして、仮止めします。

DCジャックを外したMEGAを載せてみます。良いようです。まだ、電源やUSBケーブルの取り出し、気圧センサ用にケースを防水しつつ、外部と同じ気圧にするなど、課題があります。

8月15日

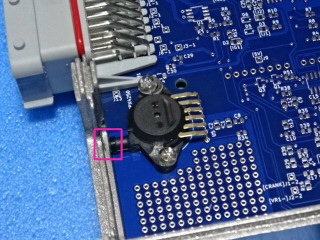

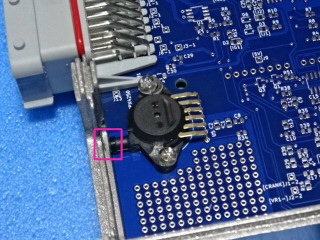

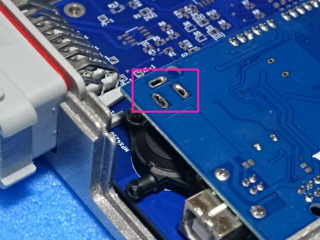

部品の実装を開始します。赤枠のカム角パルスセンサの波形整形ICのパッケージ間違えました。パッケージの幅が広かったです。ピンを少し切って実装できました。抵抗、コンデンサは2012サイズなので、実体顕微鏡を使わなくても、拡大鏡があれば十分です。抵抗2種がなぜか発注漏れだったので、アマゾンで購入しておきました。

8月16日

抵抗2種到着しました。4.7Kと10Kです。

まだ使うか分かりませんが、ケーブルグランドをWishで購入しておきました。電源、USBケーブルの取り出し用です。

長いピンもアマゾンから到着しました。

8月17日

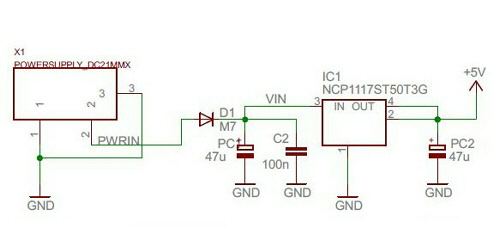

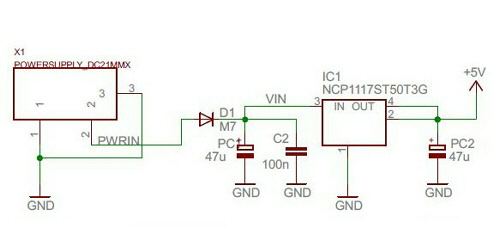

アルドウィーノはUSB電源でも動作しますが、今回はSpeeduinoボードの5Vをピンヘッダを介して電源供給しています。本来、アルドウィーノ側からするとこの5Vはピンヘッダに接続した機器に供給する電源です。DCジャックに接続された外部電源を3端子レギュレータで5Vに落とし、ピンヘッダに供給しています。

一方、USBコネクタに接続されたUSBVCCは逆流防止のFET(ロードスイッチ)を介して5Vと接続されています。このFETがOFFになるのはVINの電圧が6.6V以上の時で、この時はボディダイオードを介して5VとOR接続されます。今回、VINは使用しないため、FETは常時ONです。そのため、5VとUSBVCCが接続された状態になります。

今回はUSBコネクタに接続したPCを保護するために、回路図の下のFET(ロードスイッチ)を取り外します。これにより、USBVCCはアルドウィーノのUSBーUART変換チップのみに供給されます。また、回路図の上の3端子レギュレータも不要なため、これも取り外します。

8月18日

部品実装が終了したので、電源テストを行います。電源を供給して5V電源が出ていることを確認します。動作良好です。

8月19日

コネクタに疑似センサを付けてセンサ入力の動作確認を行います。疑似ボリュームはTPS、油温、気温の3つ、気圧(MPX4250AP)と12V電源(抵抗分圧)はボード上に載ってます。気圧センサにはシリコンチューブを付けて気圧変化を確認します。

TPS、油温、気温、気圧、12V電源のセンサゲージを表示して、センサ入力に対応して変化することを確認しました。

8月21日

Speeduinoの基板上に点火コイルを直接駆動する回路は載っていません。スマートコイルを使うように指定されています。1次側の電圧が400V位まで上昇するため、外部で駆動した方がノイズ的にも良いです。手持ちのFETを使ってイグナイタを作製します。

ヤフオクで購入したスクランブラー1100の点火コイルを購入しました。ツインプラグ用なのでハイテンション側が2つあります。これに小さいイグナイタ基板を追加します。

手持ちのN−CHのFETの2SK2698です。耐圧は500Vです。バーキンのインジェクション化で使っているので、ある程度の実績があります。

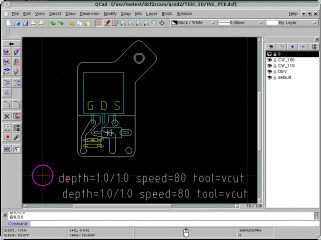

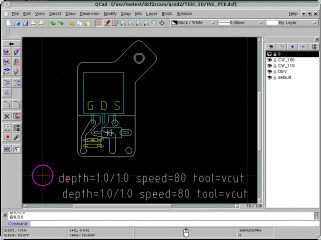

QCADでイグナイタのアートワークをします。フライス盤でVカットミルでガラエポ基板にパターンを作ります。

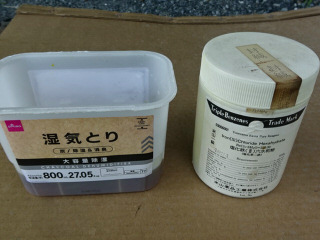

残念ながら、手持ちのエポキシ基板は全部両面基板です。片側をエッチングして片面基板を作製します。手持ちの塩化第二鉄は30〜40年位前の物なので、固まってました。プラスチック容器に適当な濃度で水溶液を作ります。

ガラエポ基板の両面を磨きます。

片側はラッカーの缶スプレーでマスキングします。

古い塩化第二鉄はですが、エッチング能力は落ちていなくて、10分位で銅箔は殆ど無くなりました。

片側は完全に銅箔が無くなり、片面基板が完成です。

8月22日

フライス盤でVカットミルでイグナイタ基板を作製しました。1回目は緑枠のゲート用の島が出来ていませんでした、データ見直して2回目はちゃんと出来ました。

今回、外径はディスクグラインダで手動で切り取りました。FETとその他部品実装しましたが、保護ダイオードは未入荷です。