アルドウィーノを使った

アルドウィーノを使った

オープンソース、オープンハードの

ローコストECU

テージのECUが壊れていた時は

Speeduinoに装換する予定です。

その4:エンジンへの接続準備の続き

2023年

11月17日

電源ケーブルをUSBケーブルと一緒にケーブルグランドに通しました。ケーブルの太さは1.25sqです。AWGに換算で16です。

電源ケーブル用の防水コネクタを予備も含めて、2セット購入しました。

11月18日

コネクタが到着したので、早速、圧着しました。相手側のコネクタとコンタクトはハーネス用に取っておきます。実験には似ているコンタクトを直接挿して使います。

11月20日

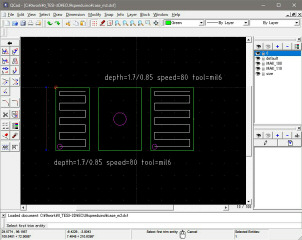

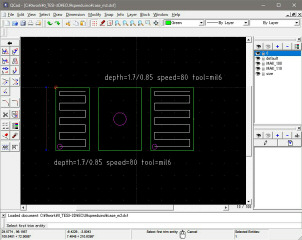

アリエクスプレスで購入のECUアルミケースはボテボテして、各部が厚く重いです。少しでも軽くなるように、軽量加工します。初めは上ケースです。表面に銘板用の窪みがあるので、同じ厚みで2ヶ所を切削するようにQCADで図面入力します。

CNCフライスで軽量加工をします。

赤枠の固定用のタブも厚いので削りました。

11月21日

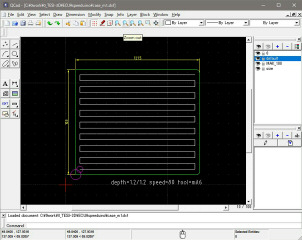

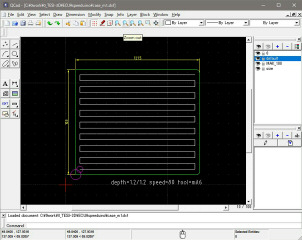

続いて、下ケースの軽量加工の図面を作成します。

リブの内側を約0.8mm削りました

11月22日

銘板用の窪みにSpeeduinoのステッカを作製して貼りました。

12月12日

以前に購入した、逆起電力サージ防止リレーの効果を調べてみます。手動でリード線をパチパチしている

ので、サージは最大出る状態です。黒色がサージ防止ダイオード無し、灰色がサージ防止ダイオード有りです。

防止ダイオードが無し方は電源ユニットの保護回路が働くくらいサージが出ます。通電が切れた所でマイナス側に25V以上のサージが出ています。

続いて、防止ダイオード有りはサージが抑えられて、

いい仕事していることが分かりました。

12月15日

点火タイミングを確認用のカム角センサ信号を分岐ケーブルを作製して、接続しました。

12月18日

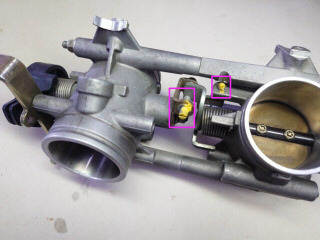

以前、簡易負圧測定器を作製して、アイドリング時の2気筒間の負圧バランスを調整しました。調整したアイドルスクリューを確認すると右側(水平)が3/4回転、左側(垂直)が2と3/4回転とかなりズレていました。左右とも3/4〜1回転が正常です。原因はバタフライバルブのズレ、2次エアの吸い込みの可能性があるので、取り外して確認します。

12月19日

簡易負圧測定器はU字型ホースにエンジンオイルが入っていて、圧力値は分からないものの、差分をゼロに調整できます。赤枠にオイルの上面があり、2気筒間の負圧が比較できます。

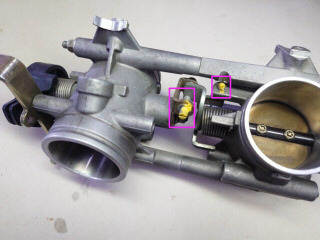

初めはスロットルボディーです。左右のバタフライバルブの調整ネジは赤枠がロックされていて、動かされた形跡はありませんでした。

続いて、アイドリング時のバタフライバルブの開きを確認します。薄いプラスチックシートをバタフライに挟みます。左右ともほぼ同じ隙間が開いていることを確認しました。

続いて、インテークダクトを確認します。CNCフライスで切り出した円形アルミとアルミ板でダクトを密閉します。

左右のインテークダクトを水に沈めて、負圧の取り出しホースからコンプレッサで空気を送ります。インテークダクトに亀裂などは無く、大きな空気の漏れはありませんでした。

以前に購入したムルティストラーダ1100のスロットルボディーと比較してみます。上がムルチィ用でステッピングモータによるアイドルアップ機構が付いていまずが、基本的には同じ物です。アイドルスクリューを1回転に調整して、エアフィルタ側から息を入れると、双方とも左右で同じ抵抗を感じます。アイドルスクリューを3回転に開ければ抵抗は同じように少なくなります。スロットルボディーに異常は無いようです。エンジンをかけられるようにして再確認します。

12月22日

バッテリケースが外れているので、ついでに軽量加工します。鉄製でかなり重いです。穴径23mmのホールソーで9ヶ所穴開けしました。

バッテリケースを水平側気筒のタペットカバーに共締めしているスペーサも鉄なので、アルミ棒から作り直しました。

12月24日

バッテリケースを戻しますが、穴開けした所から熱が伝わらないように、断熱シートを貼っておきました。

12月25日

カム角センサの分岐ケーブルが作製してあるので、タイミングを確認するためにエンジンかけましたが、セルモータが回りませんでした。バッテリは充電済みです。サービスバッテリ(軽自動車用)でジャンプしても変化無く、回らないです。去年は冬でも回ってた記憶があります。ガレージ内の気温は約10℃、オイルは5W−40で低温の粘度は低い方です。とりあえずセルモータの配線を外して、サービスバッテリと手持ちのキルスイッチをセルモータに直接繋げると、けっこう元気に回りました。セルモータに問題は無いようで、ひとまず安心しました。スタータリレーかケーブルの接触抵抗の増加が原因と思われます。因みに、サイドのフレームが外れないと、セルモータも外れないと思われます。ビモータのメンテナンス性は悪いです。

12月26日

セルモータの配線を元に戻して、左側のサイドフレームにある、スタータリレーを取り外しました。直径30mm、日立製の型番、MS5D−191です。

スタータリレーの代わりにキルスイッチを接続します。結果は悪く、やはり回らないです。スタータリレーの不具合では無いようです。

昨日のGND配線はセルモータの取付ネジに直接接続し

ていました。試に、バッテリのマイナスとセルモータの取付ボルト間を太めのケーブルで接続してみます。下はセルモータ側です。ケーブルは動力200V用のAWG6でしょうか。

下はバッテリのマイナス側です。GNDを強化すると、正常に回るようになりました。セルモータのGNDの経路は

バッテリ(短いケーブル)−>鉄フレーム−>アルミサイドフレーム−>エンジン−>セルモータと接続されています。鉄フレームとアルミフレーム、アルミフレームとエンジン、エンジンとセルモータは金属表面がネジ

で接合されているだけなので、経年変化で接触抵抗が大きくなったのが原因と思われます。

使用したケーブルは硬いので、AWG4の柔らかい耐熱ケーブルを80cm発注しました。10cmあたり、240円です。

12月28日

臨時のGND強化ケーブルで、エンジンがかかるようになったので、アイドリング時のカム角信号と点火信号を測定します。初めに、アナログオシロで電圧を確認します。大きな電圧は出ていないようです。過電圧はアナログディスカバリを壊す可能性があります。

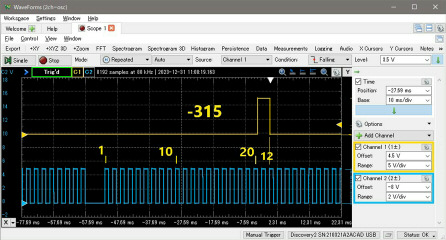

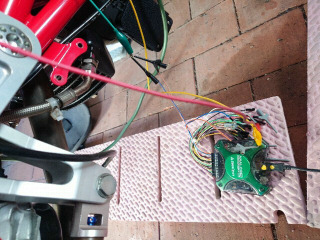

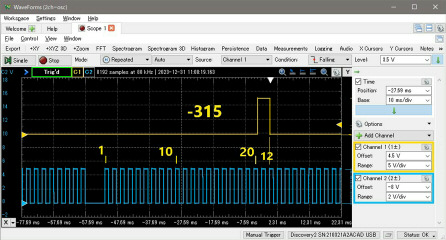

アナログオシロでは波形が残せないので、アナログディスカバリでカム角と点火信号を測定します。

以前に作製しておいた、分岐ケーブルでカム角信号を接続します。

こちらは水平気筒の点火信号です。以前に取り外したマルチ点火システムの分岐端子が付いているので、これを使います。

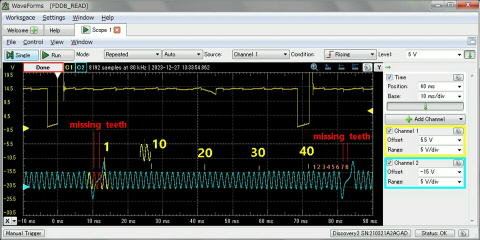

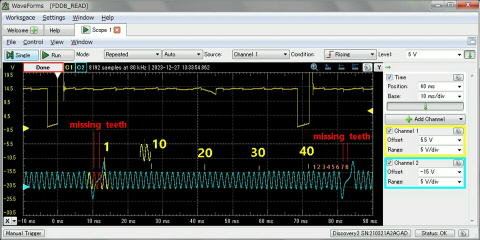

水平気筒側です。上が点火、下がカム角の波形です。

こちらは垂直気筒側です。水平気筒の点火タイミングを赤枠で追加しました。基準の歯抜けに対して水平気筒の方が先に点火していることが分かります。気筒間の角度はカム角で約18歯あり、270度です。

波形を解析します。歯抜けの部分を他からコピーして補完すると、48歯1歯抜けではなく、48歯2歯抜けのようです。

Ebayにテージと同じムルティストラーダ1100のカム角パルスホイールが売りに出ています。画像処理をして見やすくすると、赤枠の2歯が凹んでいることが分かります。当初、緑枠のポンチの白っぽい1歯が非磁性で48歯1歯抜けと思っていましたが、赤枠の凹みで48歯2歯抜けが正解でした。TDCとこの歯抜けの角度を再確認します。以前のカム角パルスホイールのページも間違っているので訂正しておきます。また、エンジンエミュレータのプログラムの修正も必要です。

12月29日

AWG4の耐熱ケーブルが届きました。ちょっと太いです(笑)。

ケーブルの長さを調整して両端に6mmの圧着端子を取り付けます。このサイズの圧着端子の工具は持ってので、フラックスを多めに使ってバーナーで半田付けしました。

早速、バッテリマイナスとセルモータの取り付けボルト間に取り付けました。セルモータが回るようになったので圧縮圧力を確認しました。2気筒とも1100kpaでした。直ぐに下がることは無く保持しています。

12月31日

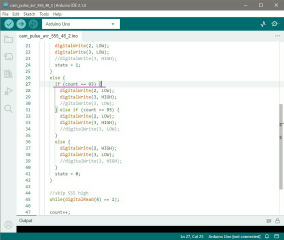

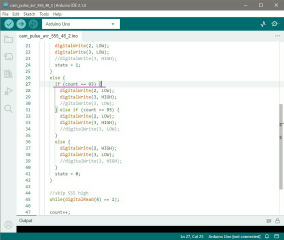

エンジンエミュレータのカム角パターンはタイマICの555とUNOで作っています。カム角パルスは48歯2歯抜けが正解なので、エンジンエミュレータのプログラムを変更しました。カウンタ判定を追加して1歯抜けを2歯抜けに修正しました。

アナログディスカバリでエンジンエミュレータのカム角信号を確認します。下がカム角信号です。48歯2歯抜けになっています。上はオシロ測定用の同期信号です。

Speeduinoのトリガ設定の歯抜けも2に変更しました。

実エンジンの歯抜け基準からの水平気筒の点火タイミングを解析します。アイドリング中なで、少し進角している可能性があります。正確なタイミングは確認することはできませんが、もし進角が0度だとすると、カム角の基準の2歯抜けから22.5歯の所で水平気筒が点火しています。

Speeduinoで進角を0度に設定し、試にトリガアングルを

15*22=330の−330度に設定してみました。カム角パルスが23個目の立ち上がりで点火しています。

続いて−315度にすると、カム角パルスが22個目の立ち上がりで点火しています。設定は実際に動かしてみる必要がありそうです。