アルドウィーノを使った

アルドウィーノを使った

オープンソース、オープンハードの

ローコストECU

テージのECUが壊れていた時は

Speeduinoに装換する予定です。

その7:エンジンへの接続準備の続き

2024年

2月23日

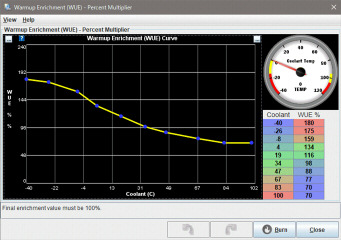

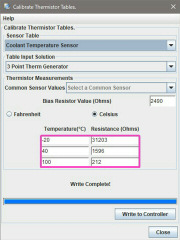

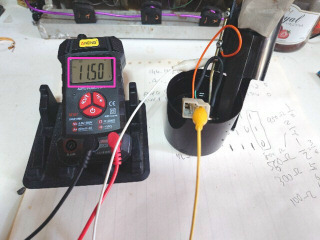

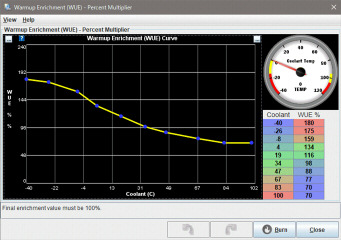

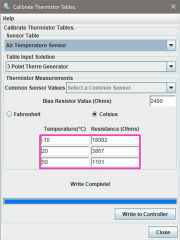

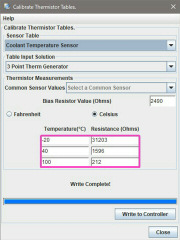

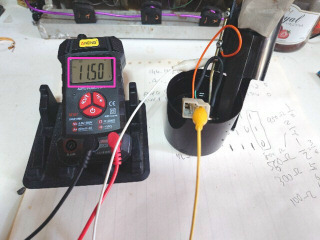

気温センサの特性を測定しTunerStudioに設定します。センサはNTCサーミスタです。2点の値が分かるとB定数が計算できます。室温17℃とコップのお湯50℃の抵抗値を測ります。

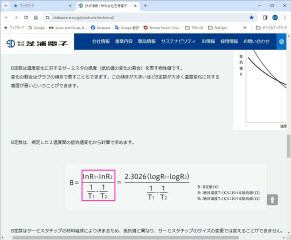

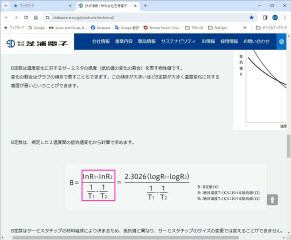

B定数の計算式がWEBにありました。

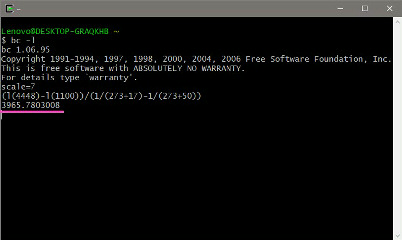

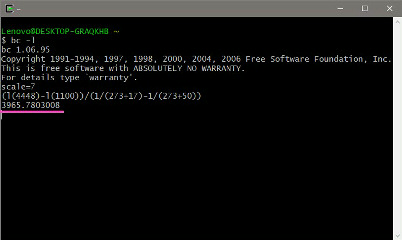

早速計算します。任意有効数字電卓のbcを使います。数学関数が使えるように−lを付けて起動し、有効数字を7桁に設定します。結果は約3966になりました。普通の関数電卓ではlnですが、bcではlが自然対数関数です。

KeisanサイトでB定数から各温度の抵抗値が計算できます。TunerStudioでは3点が必要です。

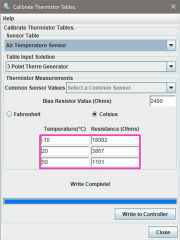

TunerStudioに気温センサの設定しました。

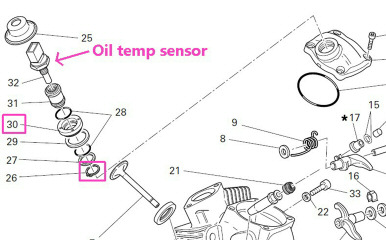

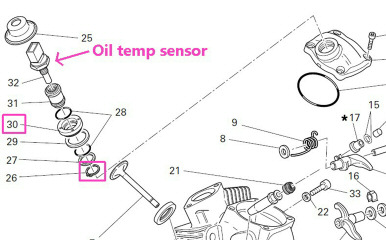

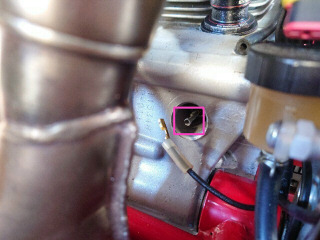

続いて、油温センサです。実車を見ても外し方が分からないです。パーツリストを確認しても簡単に外れそうもなありません。一番下にEクリップが付いているので31番が空回りしてます。30番用の工具があれば外れそうです。

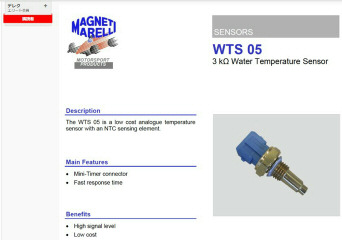

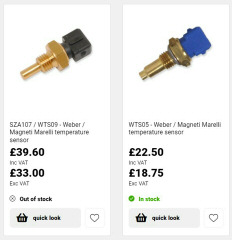

油温センサをWEBを調べていると、マグネッティ・マレッリのWTS05が使われているとの情報がありました。ただ、テージに付いているセンサはコネクタの色が黒です。

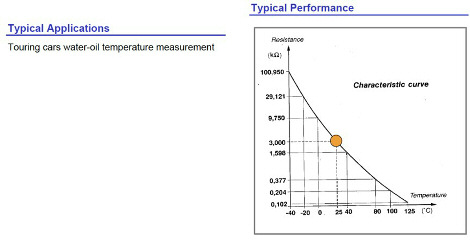

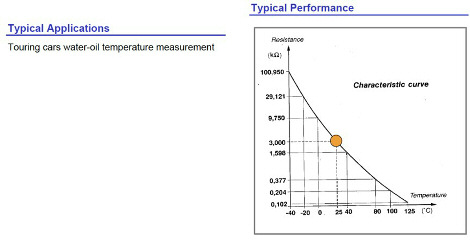

WTS05の電気特性も出ています。25℃の時に3KΩのようです。

その後、WTS09とWTS05の2種類があることが分かり、違いはセンサの長さとコネクタの色で、電気特性は同じです。WTS09のコネクタは黒で、テージにはこれが使われいると思われます。

KeisanサイトでB定数を計算するページもありました。2点を入力するとB定数が計算できます。約3928になりました。

B定数から各温度の抵抗値を計算します。

TunerStudioに油温センサの3点を設定しました。

2月28日

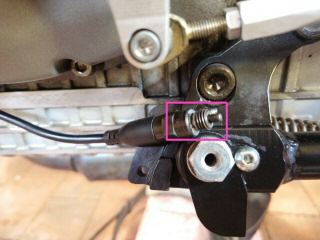

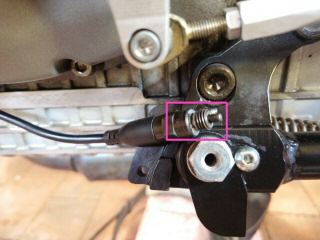

Speeduinoの設定でサイドスタンドが出ていて、かつニュートラルで無いときはエン

ジンを止める処理をします。スイッチ極性とコネクタを調べます。サイドスタンドスイッチは出ている時にオープン、片側はGNDに接続されていました。コネクタ

は防水楕円の2極です。12V系か5V系か要確認です。

サイドスタンドのスイッチは鉄製ステーで取り付けられているので、余っていたL字カーボンで作製しました。ネジは8mmのP1.0の細目です。ネジ部は2重にしてあります。

早速、取り付けました。少し軽くなりました(笑)。

ニュートルスイッチは昔からのドカなので、ニュートラル時にショート、コネクタはギボシです。こちらも、12V系か5V系か要確認です。

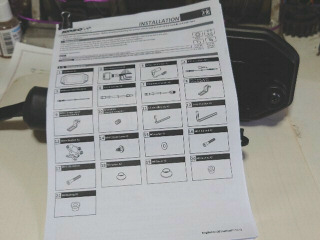

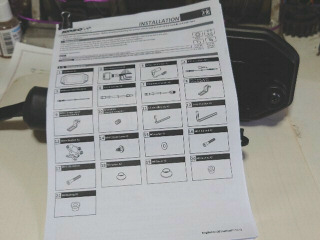

Koso社のTFTメータユニットRX−4が到着しました。予定より早かったです。RSコンポーネンツで購入しておいたコネクタは正しく勘合しました。なぜかマニュアルは製本してなく、バラ紙です。英語以外にも5ヵ国語の紙マニュアル付属していました。PDFの方がカラーで見やすいし、検索できるので便利です。

早速、動作させてみました。とりあえず、タコメータだけエンジンエミュレータから繋いでみます。水平気筒の点火タイミングを使っているので、設定で0.5パルスにすると、表示が一致します。数値表示の最小単位は100rpmです。多分、グラフィックバーと同じになっていると思われます。因みに、TunerStudioで1rpmです。画面の明るさは、まずまずと思います。

3月1日

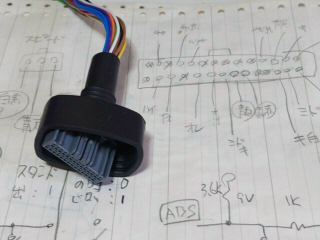

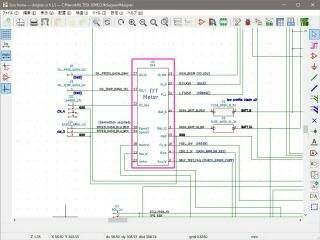

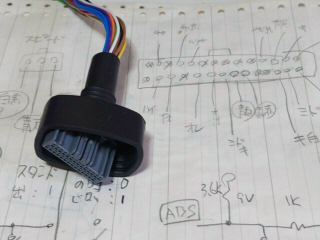

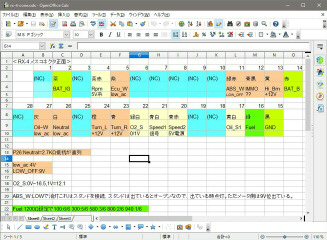

RX−4メータのコネクタのピン配置を確認します。

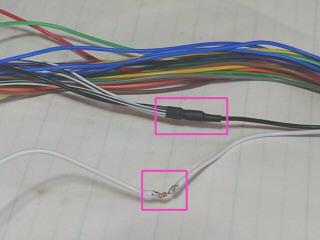

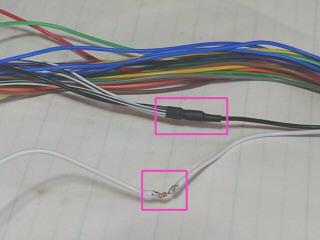

コネクタ側とケーブル端で本数が異なるため、保護ビニールを外して確認すると、GNDが纏められていました。また、ニュートラルインジケータ信号に2.7KΩの抵抗が直列に入っていました。

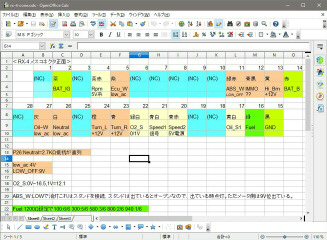

解析結果を元にコネクタのピン番表を作成しました、

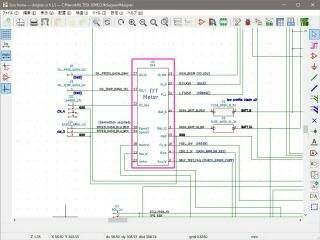

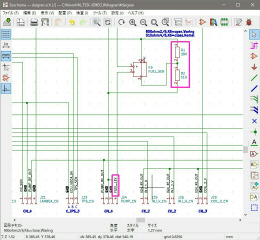

ハーネス用の配線図にもRX−4のピン番号を追加しました。2番目の温度センサの代わりに狭域O2センサを取り付ける予定です。ヒータは使用しないので、排熱でセンサが高温にならないと動作しません。

RX−4は抵抗センダ方式で燃料計が表示できますが、テージは燃料警告灯しかないので、一致

しません。以前に購入したドカ用の燃料ポンプに同じ警告灯センサが付いていたので、特性を測ります。センサはサーミスタなので、テスタに接続して、ガソリンに浸けてみましたが、抵抗変化が少ないです。このサーミスタは電流を流して発熱させ、ガソリンに浸かっていると冷却される仕組みでした。

テスタでセンサの抵抗を測るのをやめて、100Ωの抵抗を介して12Vに接続し、電流を流してセンサの両端の電圧を測ります。1〜2分で加熱され定常状態になり、電圧は約5Vまで下がりました。その後、ガソリンに浸けると11Vまで上ります。コンパレータとFETでRX−4の燃料計を警告灯に対応できそうですが、コイル抵抗が100Ω位のリレーを使う方が簡単かもしれません。ガソリンが入っている通常時はレベル4/6表示、警告灯センサが動作した時にレベル2/6表示になる動作で良さそうです。RX−4は燃料計レベルで警告表示(赤インジケータ点滅等)できます。

3月3日

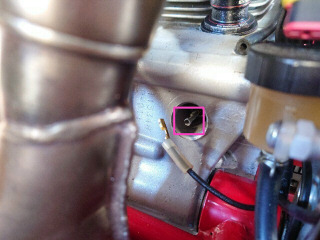

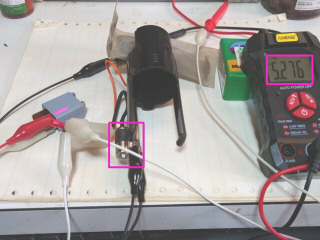

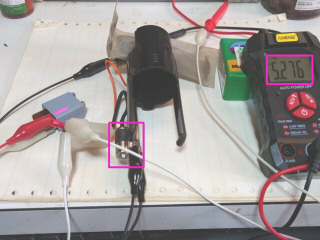

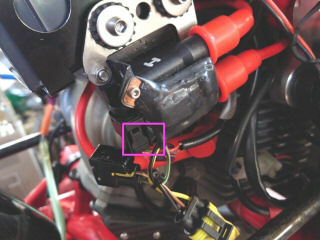

燃料警告の続きです。以前に購入してあったISOリレーのコイル抵抗が約120Ωなので、燃料警告センサに接続して、12Vに繋げます。しばらくすると、センサとGND間の電圧は5.3Vまで下がりました。7V付近でリレーが動作します。左の赤枠が燃料警告センサです。

ガソリンに浸ける代わりにQ冷でセンサを冷やすと、電圧は8Vまで上がり、リレーは非動作になります。上手く動作しているようです。

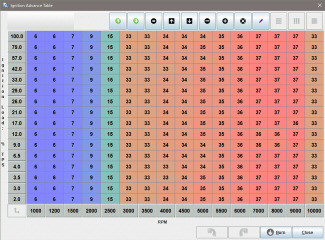

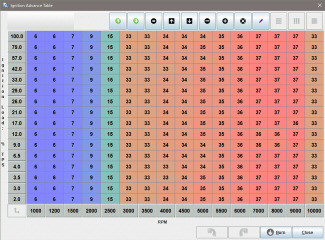

RX−4の燃料計センダの設定を1200Ωに設定します。

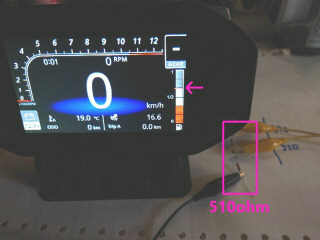

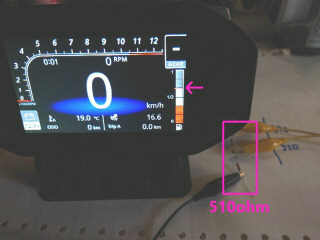

センダの代わりに510Ω+390Ωを直列にして、緑の燃料計ケーブルとGNDの間に接続します。初めに、390Ωをショートさせて510Ωにするとレベルが4/6になりました。満タンから警告レベル前までがこの表示です。

続いて、390Ωをオープンにして、合計で900Ωにするとレベルが2/6になり、これで燃料警告です。

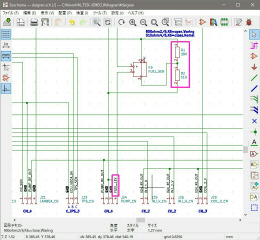

ハーネス用の配線図にリレーを追加しました。燃料警告センサは燃料ポンプの4極コネクタに接続されています。リレーで390Ω抵抗を操作すれば上手く動作するはずです。リレーは手持ちが3個しかないので、足らないです。

3月4日

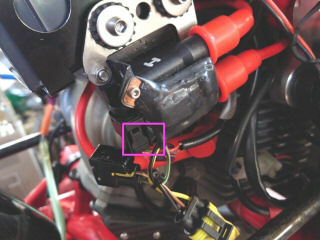

スマートコイルに改造した点火コイルに交換しました。ついでに、ステンレスの固定プレートに9mmの穴を開けて軽量加工しておきました。スマートコイルはFETドライバ基板を追加しただけなので、元の赤枠のコネクタを使えばオリジナルの配線で動作します。

取り外した点火コイルは韓国製です。スマートコイル用に購入したスクランブラー用はドカのロゴが入っていましたが、こちらは残念ながらビモータロゴはありません。

3月8日

インジェクタをSpeeduinoで駆動してエンジンをかけると、暫くしてエンジンが止まります。原因はオリジナルのECUがインジェクタが外れていると判断し、保護機能が働くためと思われます。簡単には以前購入したハイパーモタードのインジェクタをダミーで接続すればいいですが、ここではちゃんとダミーインジェクタを作製します。インジェクタの直流抵抗と同じ15Ωの抵抗をコネクタに接続します。75Ωを5個並列しました。

これで止まらなくなりました。この後、点火系もSpeeduinoで駆動してエンジンが正常にかかるか確認します。先は長いです。

3月17日

KosoのRX−4のステーをカーボンで作製します。オリジナルは2mm厚の鉄製です。

アリエクスプレスで100x250mm、2mm厚綾織のカーボン板が1枚約800円で買えます。2枚購入しました。

図面を書いてCNCで作った方がきれいにできますが、ドリルとヤスリで作った方が速そうなので、手動で作製します(笑)。オリジナルの型をカーボン板に転写します。左が車体側、右がメータ側です。

初めにメータ側から作製します。転写したラインに沿って、コンタ、ボール盤で加工し、エアリュータとヤスリで仕上げます。少し余っていたL字カーボンで角度調整のヒンジを作りました。

ヒンジはエポキシ接着剤とネジで固定します。メータに仮止めしてみました。良いようです。

3月19日

RX−4のカーボンステーの続きです。車体側を作製しました。転写した形で加工したカーボン板とL字アルミで作製したヒンジ部です。ヒンジ部にタップでネジを切ります。固定用が3mm、ヒンジ用は4mmです。

アルミヒンジ部はサンドブラストして、エポキシ接着剤とネジで固定し ました。

ました。

せっかくなので、重さ測りました。オリジナルの鉄製が約130gとカーボン製は約50gでした。

合体させて仮組してみました。言い感じです。メータユニットを固定している3ヶ所の内、1ヵ所は2mm厚のスペーサが必要です。アクリル板で作製するのが良さそうです。

3月20日

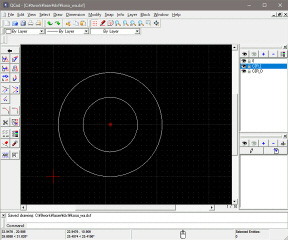

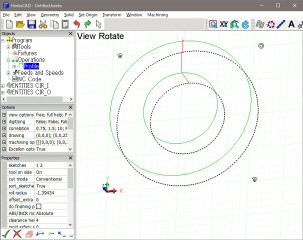

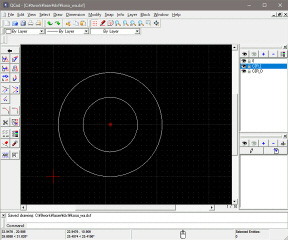

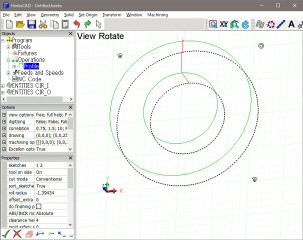

アクリルのスペーサを作製します。内径10mm、外形20mmです。Qcadで図面を作成し、HeeksCNCでインポートしてGコードに変換します。

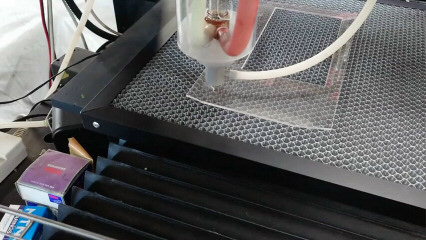

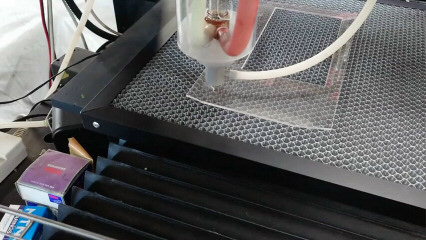

レーザ加工機で2mm厚のアクリル板から切り出します。クリックすると約8Mバイトの動画をダウンロードします。

スペーサはメータと新しく作製したカーボンのステーの間に挟んで使います。

4月1日

Speeduinoの燃料噴射でエンジンがかかるので、次は点火系の準備です。まだハーネスは無いので、SpeeduinoとエンジンエミュレータはACアダプタで電源を供給しています。点火系が増えるので、ACアダプタを3Aから5Aに強化しました。左が5AのACアダプタ、今まで使っていた右の3Aはタブレットに転用します。以前に調達した3.1mmのプラグでタブレットの電源ケーブルを作製しました。

クレードルに刺さなくても、ACアダプタで給電/充電できるようになりました。電源ケーブルはSAEコネクタでテージのバッテリにも接続できます。クレードルが無くても長時間使えるようになったので、ブルートゥースマウスがあると便利です。

4月8日

エンジンエミュレータに接続するスマートコイル用ケーブルを作製しました。

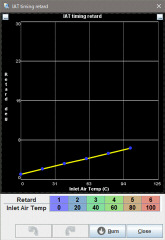

点火マップはアクセル開度に対しては変化しない、暫定版を作成しました。

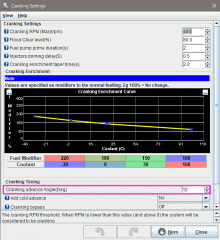

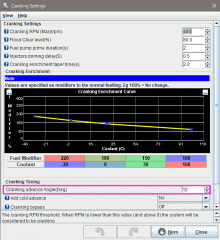

クランキング時の点火タイミングも暫定で12度に設定しました。

早速、ケーブルを使って点火と噴射制御をSpeeduinoでエンジンをかけました。ただ、かかるものの、シン

グル状態でダメです。TunerStudioの設定を再確認すると点火アングルが90度になっていて、間違えていました。エンジンは90度Lツインです

が、点火アングルは270度が正解です。

点火アングルを修正して、正常にエンジンがかかるようになりました。温まってないのでアイドリングを2000rpmに上げてます。燃調も13位を行ったり来たりで、オリジナルの10位より薄く制御出来ています。クリックすると5.5Mバイトの動画をダウンロードします。

4月9日

ハーネスを作製する準備です。線材はAWG18を購入してありますが、被覆の色が単色で、合計で10色しか無いのが難点です。

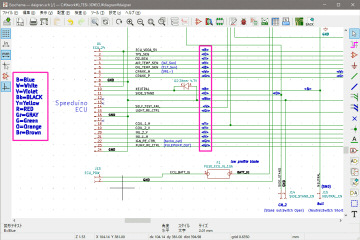

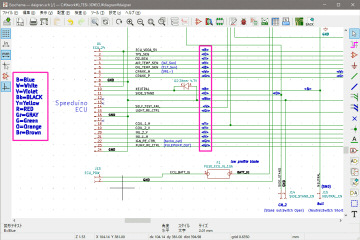

ハーネス配線図に線材の色を追記しました。電流の流れる配膳は少し太い線材を追加購入した方が良さそうです。

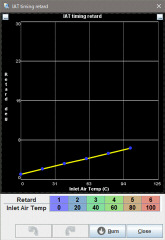

現在は油温と吸気温センサはSpeeduinoに接続されていません。エンジンエミュレータのセンサ用のボリュームを調整して燃調と点火時期を微調整できるようにします。左が油温で燃調を調整します。右は吸気温で進角を調整します。

ました。

ました。