アルドウィーノを使った

アルドウィーノを使った

オープンソース、オープンハードの

ローコストECU

テージのECUが壊れているみたいなので

Speeduino(STM32)に装換しました。

その22:

試走と車検対応

ユーザ車検

アイドリング中のエンジン停止の解析

2025年

3月26日

近所を試走しました。解放型レギュレータは正常に動作しているようです。ヘッドライトのロー側に車検対応で55Wのハロゲンバルブを使っています。1300rpmの時に赤枠のバッテリ電圧が14.6Vです。

ガソリンスタンドで給油して、買い物でスーパに寄りました。油圧スイッチのオイル漏れも無いです。クラッチのジャダーも、今のところ大丈夫みたいです。

ドライブレコーダは定期的に録画できているか、確認した方がいいです。フロントスクリーンに両面テープで付いているだけなので、Lツインの振動でけっこう揺れます。WiFi接続をしていないので、日付がズレています。クリックすると、約31Mバイトの動画をダウンロードします。

3月29日

4月末に車検が切れるので車検の準備を行います。流石にトリコロールだと怒られそうなので、反射板は普通の赤に変更しました。

シフトパターンはネームランドで印刷して貼り付けました。後はサイレンサをノーマルに交換して、テスター屋さんで光軸、光量と排ガスを測ってもらい、問題が無ければユーザ車検の予定です。

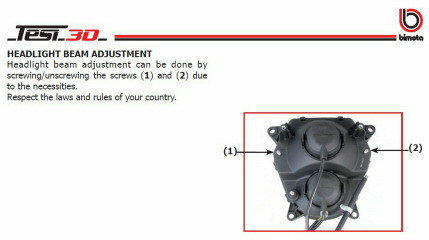

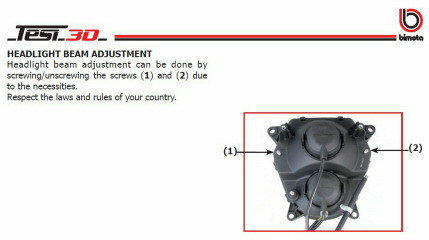

光軸の調整方法をユーザズマニュアルで確認しておきます。調整ネジが2個ありますが、どの方向に動くかの説明は無いです。

3月30日

アリエクスプレスに注文してあったチタンボルトが到着しました。6mmの長さ18mmが6本セットで約1800円です。2セット購入しました。

タンクを外して垂直気筒のタペット/カムカバーの固定ボルトと交換しました。9本は長さを15mmに短く加工して使います。1本はハイテンションコードのグランドにスペーサが挟まっているので、18mmのままです。

3月31日

カーボン製のトルクロッドのクリア塗装が剥離しています。テープを巻いて剥がしたのが原因ですが、塗装面が劣化していると思われます。一度、剥がして、再塗装します。今まで良く使っていたラジコン用の東邦化研の2液性のエンジンウレタンは製造中止みたいです。

ヤフーショッピングで2液性の缶スプレーウレタンを購入しました。

4月1日

今日は気温が低く、ガレージ内は6〜7℃くらいです。低温時の始動性を確認します。デフォルトのプライミング噴射より、ハードウェアテストのインジェクタ噴射の方が始動性が断然良いです。直ぐ始動しました。

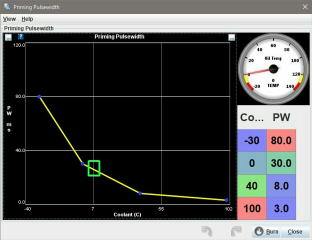

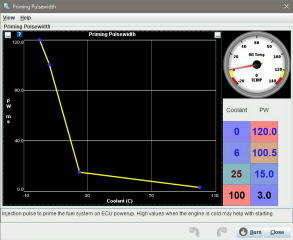

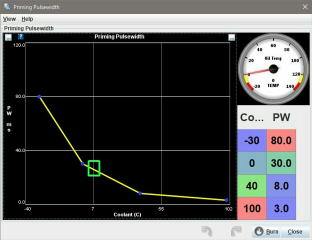

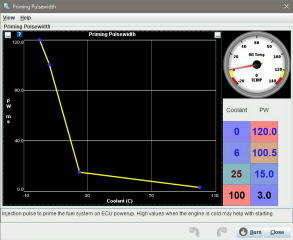

TunerStudioはイグニッションをONにした時に一回だけインジェクタを駆動するプライミング噴射があります。現在の設定は6℃の時に約25mSec噴射です。プライミング噴射の目的は気温が低い時はガソリンが気化しにくいので、それを補うためです。昔のFCRやデロルトの加速ポンプ

が付いているキャブレタ車なら、アクセルを煽って始動していました。

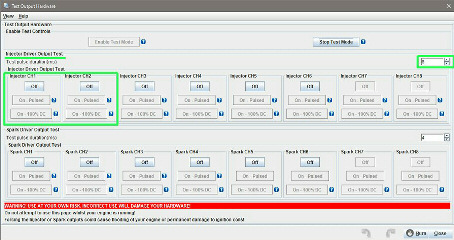

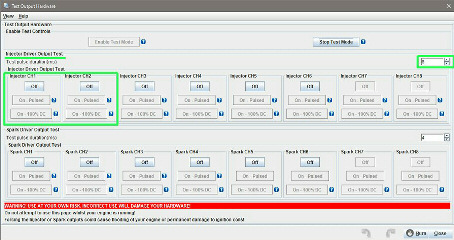

TunerStudioのハードウェアテストはインジェクタとイグニッションを手動でパルス出力する機能です。手動で8mSecのパルスを0.25秒間くらい押したので、合計で120mSecくらい噴射していると思います。多分デューティ比は50%と思います。多用すると、かぶってしまうので要注意です。ハードウェアテストの手動で噴射した方が始動性が良いのは、まだプライミング量が不足して

いるからだと思われます。後で、増量して改善するか確認してみます。この確認はエンジンが暖まるとできないです。

缶スプレーウレタンが到着しました。

4月2日

今日は雨で、ガレージ内の気温は9〜10℃くらいです。プライミング設定を増やして始動してみます。プライミングパルスは最大で127mSecです。6℃で100、0℃で120mSecに設定しました。

チョークボタンを併用して始動してみました。直ぐ始動しました。テージには他のドカで使われて

いるステッピングモータを使った自動アイドルアップ機構は付いておらず、スロットルホルダにあるチョークボタンを押してアイドルアップします。チョークボタンはスロットルケーブルを少し引くだけの機構です。冷間始動の時に使うように、ユーザズマニュアルに書いてあります。クリックすると、短い動画をダウンロードします。

4月6日

隣町のスーパまで買い物に行きました。片道約12kmです。クラッチのジャダーも出ていないです。

4月7日

テスター屋さんで排ガスと光軸を測ってもらいます。排ガスは左のサイレンサの方が低く、COが1%、HCが1000ppm前後でした。テージは輸入車のため、初年度登録が平成19年でも、19年規制ではなく、11年規制が適応されるようです。11年規制はCOが4.5%、HCが2000ppmです。ヘッドライトの検査はハイビームでLEDでも問題ありませんでした。

4月9日

熊谷の登録事務所でユーザ車検を受けます。排ガスが低くなるとWEBページで見たので、念のため2りん館でフューエルワンを買って、半分入れ、ガソリンスタンドで満タンにしました。アイドリング付近は止まらない程度にギリギリまで薄く調整しておきます。さすがに、タブレットを付けたままだと怒られそうなので外しました(笑)。アイドリングの回転数は1100〜1200rpmでRX−4メータユニットの燃調は13.5〜14くらいを行ったり、来たりしています。騒音は13年規制の94dBですが、乾式クラッチに改造してシャカシャカ音が気になっていましたが、騒音は測られませんでした。排ガス、光軸、騒音も問題なく、合格しました。良かったです。

4月10日

トルクロッドの塗装の続きです。梱包用のクリアテープを貼って剥がすとクリア塗装が剥離します。かなり劣化しているようです。

カウルの中にある一番短いロッドはテープテストで剥離しませんでした、外のロッドのクリア塗装は紫外線による劣化と思われます。

残りを車体から取り外しで、クリア塗装を落として220番のサンドペーパで足付けしました。この後、脱脂してクリア塗装をする予定です。

4月11日

トルクロッドの塗装の続きです。段ボールで塗装用の枠を作り、ピロボール部はマスキングしておきます。

トルクロッドを回しながら、2液性ウレタンクリアで3回塗装しました。

トルクロッドの固定6角穴付きボルトは頭を旋盤で10度加工をしておきます。

2時間ほどで乾燥するので、早速、取り付けました。

4月14日

アリエクスプレスに注文してあったチタンボルトが到着しました。6mmの長さ35mmが5本、25mmが4本です。

4月15日

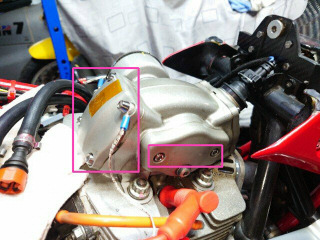

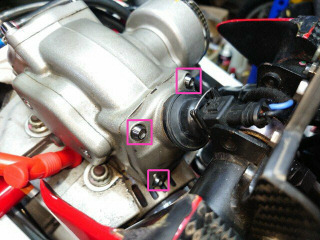

25mmは水平気筒のオイルクーラのステーと共締めのタペットカバーの固定に使いました。奥にも2本あって、合計で4本です。

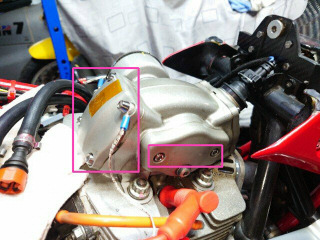

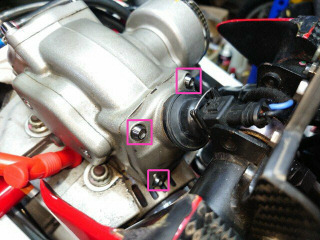

35mmはバッテリケースと共締めのタペットカバー用に購入しましたが、頭の形状がトラスの必要がありました。ネジ部の長さを短くしてブレーキとクラッチマスタシリンダの固定に流用しました。トラスボルトは別に注文しておきました。

4月16日

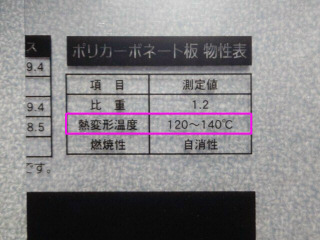

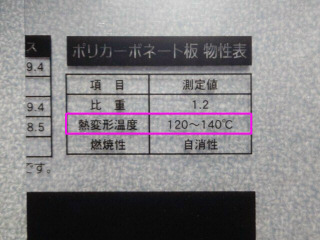

以前、再作した水平気筒側のベルトカバーのクリアポリカーボネイトが熱で変形していま

した。空冷なので、ベルトの周辺は110℃くらいまで上がるのではと思います。再作に使ったのはヤフーオークションで、ねこの自動餌やり機用に購入したも

のです。初めは耐熱表記のある物を使っていましたが、ガソリンホースの固定忘れで、漏れたガソリンで変色したため、再作しました。垂直気筒側は耐熱表記のある物なので変形していません。

ヤフーショッピングでポリカーボネイト板を発注しておきました。

ポリカーボネイト板が到着しました。こちらは耐熱温度表記があって120〜140℃です。垂直気筒側で使っている物と同じです。

バーナで炙って、耐熱性を比べてみました。上が現状の物、下が新しく購入した物です。やはり、新しく購入した物の方が熱に強いようです。

古い方から型取りして、新しく購入したポリカーボネイト板で再々作しました。下が新しいカバーです。

早速、取り付けました。今度はだいじょうぶと思います。

4月17日

ツーリングの予定があるとのことなので、ちょっと遠乗りして様子をみます。いつもは電動自転車で行っている、鶴ヶ島のクック−Yに向かっています。東松山のコンビニで休憩中です。気温が高くなったせいか、アイドリングが1700rpmくらいまで高くなりました。燃調は13〜14の間を行ったり来たりしています。

クック−Yに到着しました。買い物終了、ときがわ町経由で帰ります。

ときがわ町のコンビニにで休憩中です。

無事、帰還しました、トリップメータで往復約63kmでした。赤枠の非接触充電に改造したスマホホルダも動作良好です。

4月19日

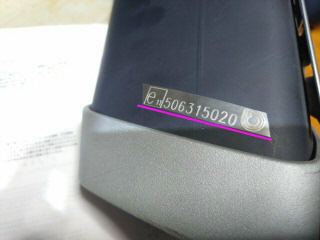

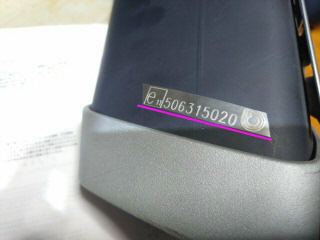

左右のサイレンサの排ガス濃度が違う件を調べていて、ビモータフォーラムにテージの触媒はエキパイの膨らんだ部分とクロスパイプに入っているという書き込みがありました。純正サイレンサにe11マーク(EU指令、11はイギリス)が付いているので、サイレンサに触媒が入っていると思っていましたが、三元触媒は温度が高くないと機能しないので、温度が上がり切らないのでは?とも思っていました。

4月20日

分解して調べてみます。初めに、サイレンサとサイレンサ直近のエキパイを外しました。

直近のエキパイを外すとクロスパイプにカメラが入ります。カメラはどんどん進み、何もないようです。

全部分解しました。赤枠が水平気筒のエキパイの膨らみです。

クロスパイプはドンガラで何もありません。水平、垂直気筒の排気はクロスパイプ内で合流しています。

今回使ったUSBカメラはケーブルが硬くできていて、ある程度ケーブルに形が作れます。

水平気筒のエキパイの膨らみに格子状の触媒らしき物がありました。これが左右で排ガス濃度が違う原因かもしれません。e11マークは騒音規制の可能性もあり、純正サイレンサ内に触媒が入っているのかは不明です。

サイレンサ直近のエキパイは斑模様になっていたので、ステンレス磨きで落としました。

4月21日

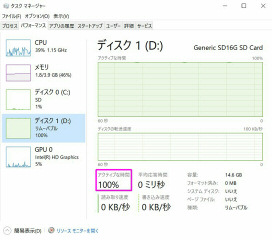

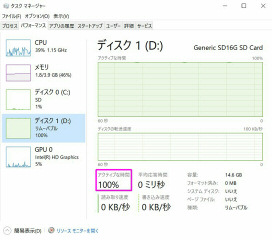

タンクの上に付けて、TunerStudioを動かしているWin10のタブレットの動きが重く、シャットダウンに数分かかるようになりました。よくよく調べたら、SDカードがおかしくなって、常時、100%アクティブになっていました。SDカードの存在を忘れかけていて、気が付くのが遅くなりました。別のPCで修復して戻したところ、動作が元に戻りました。

4月22日

近所のガソリンスタンドへ給油してに行きましたが途中の渋滞のアイドリング中に3回ほどエンジン停止しました。これは今までも、たまに出ていた不具合です。原因はほぼ分かっていて、点火/噴射のノイズがECUに回り込んでいると思われます。点火の方がめっぽう電圧が高いので、点火ノイズと思われます。

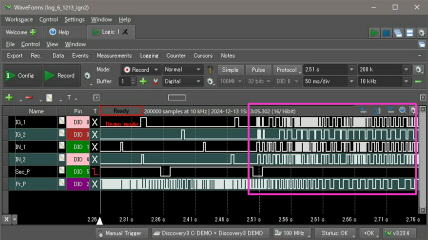

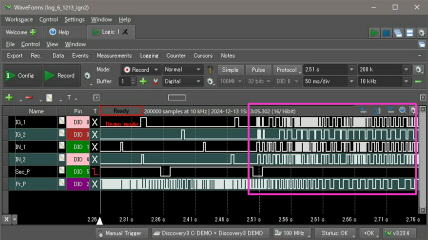

エンジンが停止するのは点火/噴射パルスが多数出るためと思われます。下は大分前にロジックアナライザに記録された波形です。点火パルスはエンジン回転数信号としてメータユニットにも接続しているので、エンジンが止まる時はメータユニットの回転計が12000rpmや20000rpmなどの高い値を表示します。この時は赤枠のようなパルスが多数出ているのではと思われます。

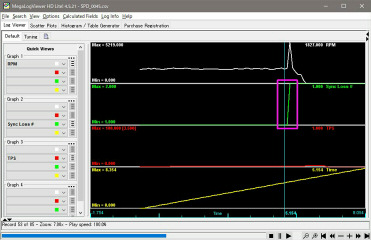

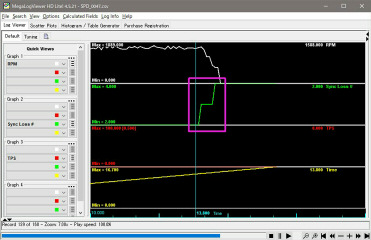

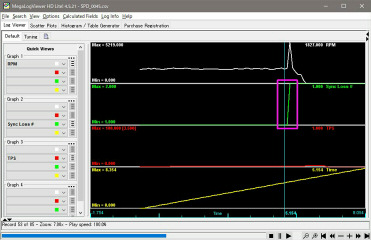

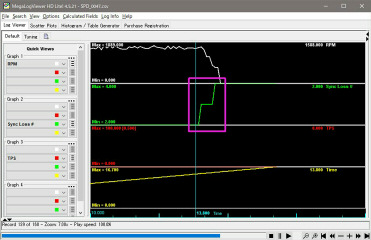

エンジンか止まった時のSDログを見ると、赤枠のsyncloss(シンク・ロス:クランク/カム角信号同期ズレ)が記録されていました。下のログではTPSが全閉なのにエンジン回転数が上がっていますが、実際には下のような短期間に回転は上がらないので、同期ズレによる不具合での計算ミスと思います。

下のログでは赤枠にシンク・ロスが2つインクリメントされています。こちらはエンジン回転数は上がらず、エンジンはそのまま止まっています。

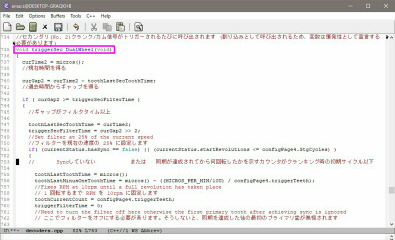

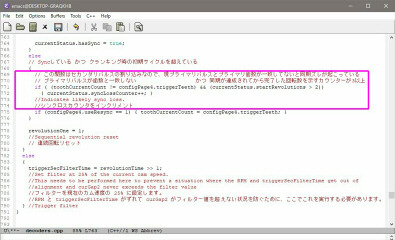

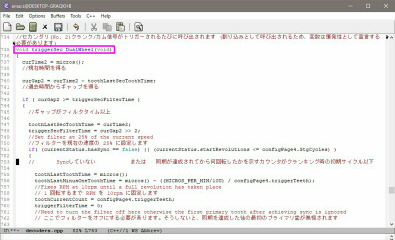

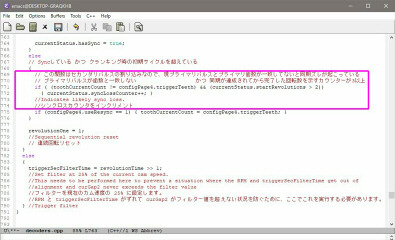

decoder.cppにtriggerSec_DualWheel関数があり、その中でシンク・ロスを検出しています。

この関数はセカンダリパルスの割り込みルーチンなので、正しく動作していば広域変数のtoothCurrentCount(現プライマリパルスのカウント数)が必ず36になっているはずです。これが一致しないとsyncLossCountをインクリメントして、異常があった事をログに載せます。

4月23日

シンク・ロス対策です。実験的にスマートコイルドライバの電源にDC−DC電源を付けて9Vに下げてみましたが、効果は無いようです。全体的に放射エネルギが減るので、効果があるのでは?と思ったのですが。

4月24日

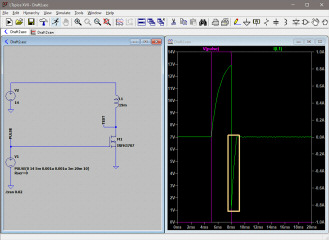

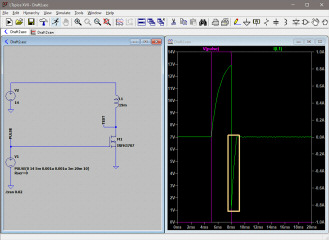

インジェクタ系のノイズ対策をしてみます。ltspiceでシミュレーションしました。対策無しのインジェクタドライブ回路です。マゼンタが駆動パルス、緑がコイルを流れる電流です。駆動パルスが無くなると、黄枠の逆起電力が発生します。

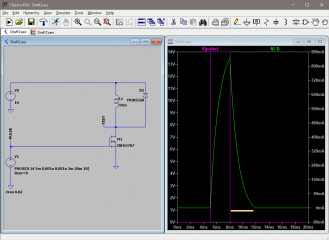

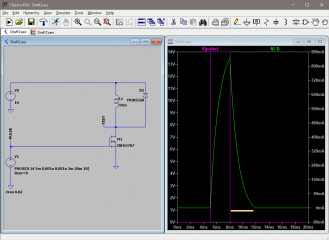

リレーなどでは定番のダイオードをインダクタに並列に入れる対策では逆起電力は抑えられますが、駆動パルスが切れた後も、黄線のように一定時間インジェクタが開きます。シミュレーションでは駆動パルスは3mSecですが、これが無くなっても倍の6mSecくらいインジェクタが開いています。これでは燃調がズレてしまいます。

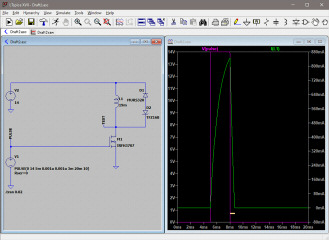

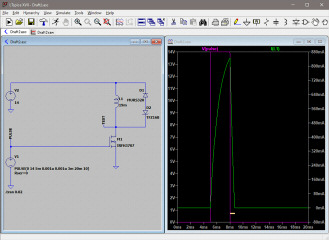

ダイオードとツェナを直列にすると、逆起電力をツェナ電圧まで押えつつ、黄線のように遅延を短くできます。だいぶ昔ですが、ケントエンジンのECU化でも同じ対策をしました。この時のツェナは27Vでちょっと電圧が高いので、18Vと15Vのパワーツェナをアマゾンに発注しておきました。

4月25日

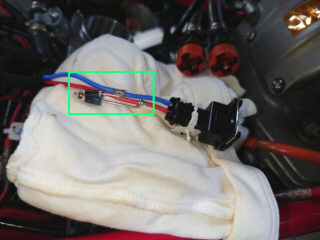

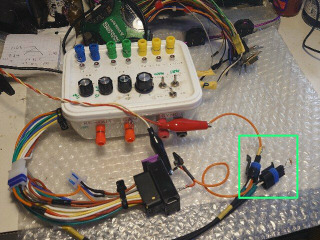

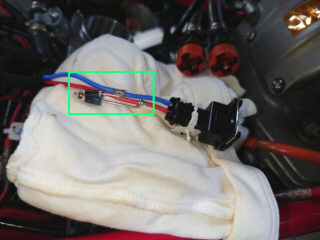

ツェナが到着したので、緑枠にインジェクタに逆起電力防止のダイオードと15Vのツェナを入れてみましたが、これといった効果は無いようです。シンク・ロスは発生しました。

4月27日

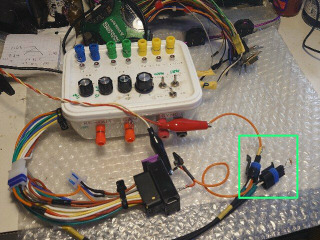

シンク・ロスの続きです。エンジンをかけないで、エンジンエミュレータからの疑似パルスで点火、噴射を行ってシンク・ロスが出るか確認します。プライマリ、セカンダパルスはアナログディスカバリで生成し、非接触回転速度センサの代わりにエンジンエミュレータ内の定電流回路を使います。これなら、ガレージ内でも長時間テストできます。緑枠のコネクタが非接触回転センサの出力です。

早速、15分ほど稼働させてみましたが、今のところ、シンク・ロスは出ていません。エンジンがかかっていないと、インダクタのカタカタ音がよく聞こえます。クリックすると3.7Mバイトの動画をダウンロードします。