アルドウィーノを使った

アルドウィーノを使った

オープンソース、オープンハードの

ローコストECU

テージのECUが壊れているみたいなので

Speeduino(STM32)に装換しました。

その26:

デュアルホイールをフォトインタラプタに変更

40歯フォトインタラプタで試走

2025年

6月20日

遮蔽板の固定ボルトを10度加工して、ワッシャを入れて固定してみます。良いようです。

6月22日

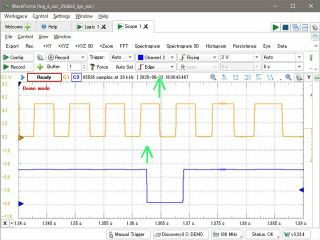

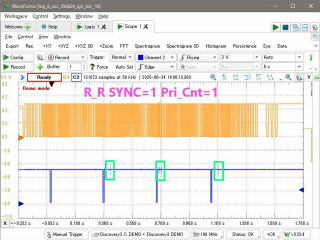

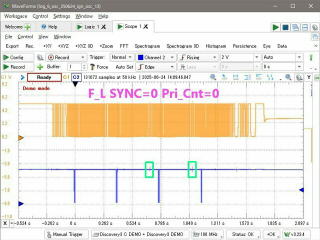

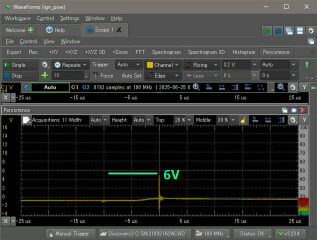

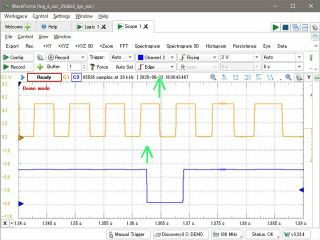

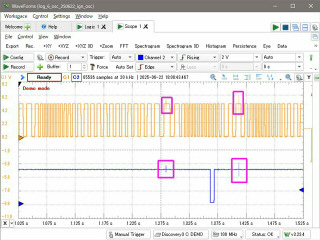

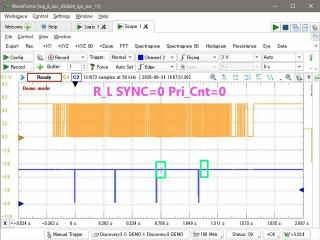

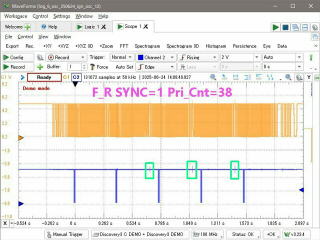

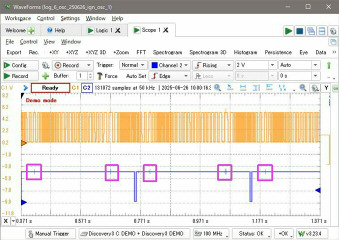

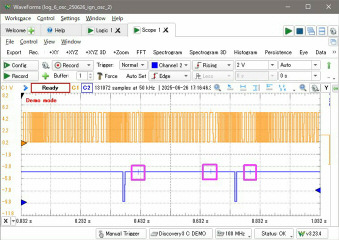

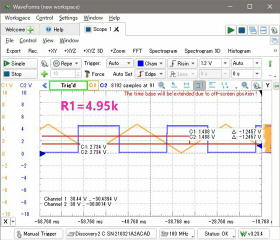

プラグを付けてイグニッションコイルは通電、燃料ポンプは駆動なしでクランキングしてフォトインタラプタの波形をオシロスコープで再確認します。信号はヒステリシスコンパレータで反転されるので、セカンダリの立ち上がり、プライマリも立ち上がりで良さそうです。

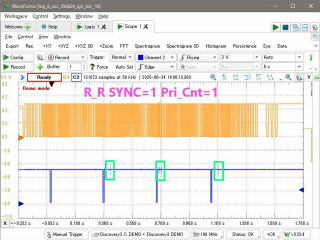

エンジンエミュレータのエッジも確認しておきます。こちらはSTM32のポートなので、反転済みです。セカンダリの立ち上がり、プライマリも立ち上がりで一致します。

タイミングライトのアダプタを使って上死点を確認すると、上死点の190度後に基準が来るので、TunerStudioのトリガアングルを190度に設定しました。エッジ設定はプライマリ、セカンダリパルスとも立ち上がりに設定しました。

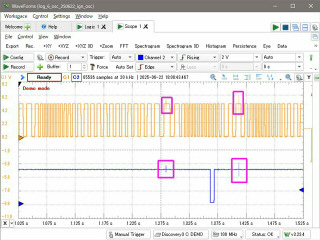

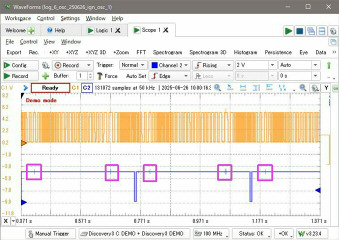

イグニッションコイルを駆動しているのでイグニッションのノイズの影響を確認します。赤枠にイグニッションのノイズが見えます。前は水平気筒、後ろが垂直気筒のノイズです。

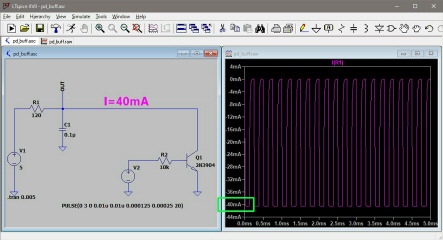

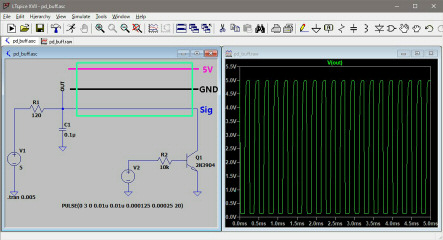

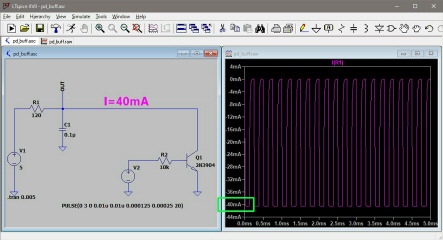

現在の回路は以下のようになっています。5V電源、パルス信号線、GNDをシールドケーブルでフォトインタラプタまで接続しています。バッファトランジスタのコレクタの抵抗は120Ωにして、なるべく電源を流すように変更しています。

信号線はLOWの時は約40mA流れ、HIGHの時は電源に120Ωで接続されています。オシロスコープは分岐アダプタ、プローブ、BNCアダプタ、アナログディスカバリ、USBケーブル、PCと繋がっていて、ノイズがオシロスコープの信号に回り込む可能性もあり、本当のノイズなのか判断が難しいです。後で、測定方法を変えて確認します。

6月24日

分岐アダプタとダイレクトイグニッションコイルをアルミホイルで覆ってGNDに接続して、プローブをなるべくコイルからと遠ざけてみましたが、あまりノイズの大きさに変化はありません。実際にプライマリ、セカンダリパルスにノイズが乗っているようです。

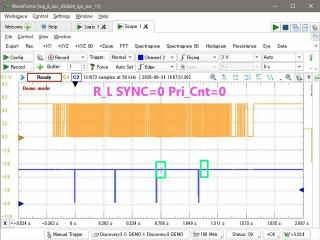

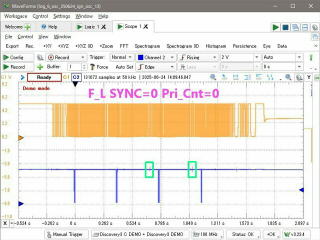

1つだけコイルを駆動した時のノイズを調べてみます。はじめに垂直気筒の右側のみ駆動してみます。比較的大きなノイズが見えます。この時はクランキング時にシンク・ロスが発生しました。

続いて、垂直気筒の左側のみ駆動してみます。こちらは小さめで、シンク・ロスはなしです。

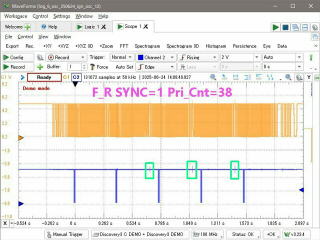

水平気筒の右側のみです。比較的大きなノイズが見えます。この時はクランキング時にシンク・ロスが発生しました。

続いて、水平気筒の左側のみです。こちらも小さめで、シンク・ロスはなしです。

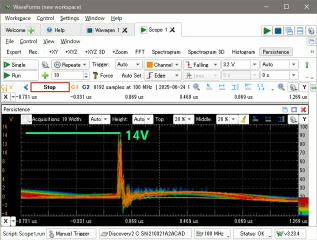

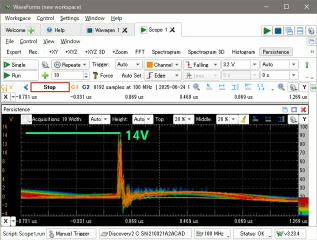

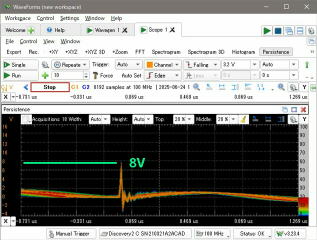

ダイレクトイグニッションコイルの電源と信号線からの回り込みを机上で調ます。安定化電源に接続して、アナログディスカバリでパルスを入力します。点火信号線は少ないですが、電源への回り込みは大きいようです。下は上書きモードで電源をACカップリングで測定した波形です。14Vくらいノイズが確認できます。このノイズがECUに回ってパルスセンサの信号に影響を与えている可能性があります。

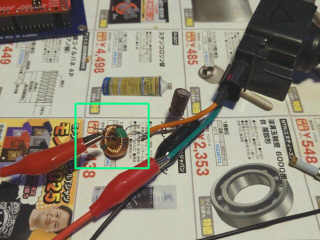

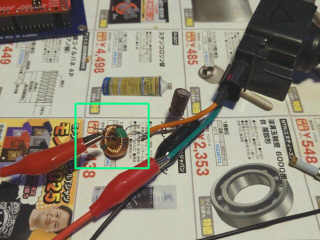

元々、ダイレクトイグニッションコイルの筒の中に入っていた抵抗をプラグの間に挿入してみます。

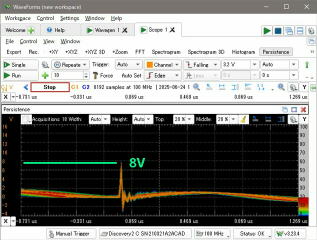

8Vくらいまで下がりました。効果があるようです。因みに抵抗値は約2KΩです。左側のコイルの筒は短くしているので、これをそのまま入れのは難しいです。右側のコイルには入れられると思います。純正指定のDCPR8Eプラグの抵抗は約3KΩです。

6月25日

ダイレクトイグニッションコイルの電源からの回り込みの続きです。電源に330uFの電解コンデンサを入れてみます。

左がコンデンサ追加前、右がコンデンサ追加後です。イグニッションノイズの大きさに変化はありませんが、点火前後の脈動が小さくなっています。イグニッションのノイズは小さくなりませんが、精神衛生上、追加したいところです。ただ、普通の電解コンデンサは寿命が短く、特に温度が高い所では短くなります。このコンデンサは日ケミのEKMG250で105℃品ですが、データシート上の寿命は1000時間(105℃)です。実際に追加するのであれば、個体電解コンデンサ(寿命は約5倍)の方が良さそうです。

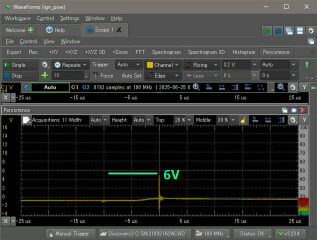

続いて、ダイレクトイグニッションの電源に以前に買ったコモンモードフィルタの片側を使ってインダクタを入れてみます。DCOーTC3で測ると2mHくらいでした。

インダクタを入れるとノイズが14Vから8Vに小さくなりました。

インダクタを入れた状態で、追加で高圧側に2KΩの抵抗を入れてみます。さらにノイズが6Vまで下がりました。

フィットのダイレクトイグニッションコイルの筒から抵抗を取り出しました。ラジオペンチで抜けないので、旋盤で切削して取り出しました。

以前に取り出したものと合わせて、6個なりました。端子は凄く錆びているので磨いておきます。

上の抵抗を入れられるように、プラグの接続電極を赤枠のようにカットしました。使ったのは一体型電極のプラグです。それでも左側のコイルは緑枠のように8mmほど長くなりました。

6月26日

抵抗を入れて少し長くなった左側のコイルを取り付けてみます。そんなに邪魔にはならないと思います。

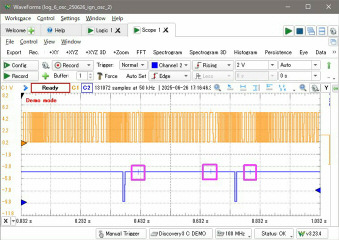

早速、燃料ポンプの駆動無しでクランキングしました。パルスセンサの信号のノイズは小さくなっています。

抵抗値を高くすると、ノイズを抑えられそうなので、アリエクスプレスで他の抵抗値が無いか探してみましたが、残念ながら、2KΩしか無いようです。

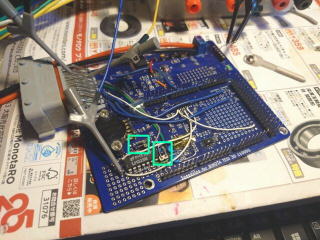

コイルの電源にコンデンサとインダクタを入れてみます。コンデンサは後で交換できるように丸ピンのコネクタしておきます。

垂直、水平の分岐前のコネクタ部に入れました。

残念ながら、パルスセンサの信号のノイズは殆ど変化無しでした。

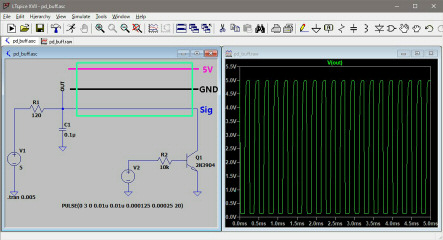

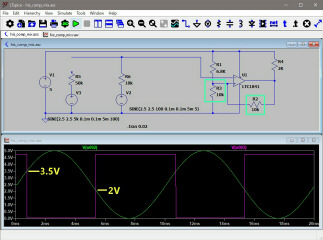

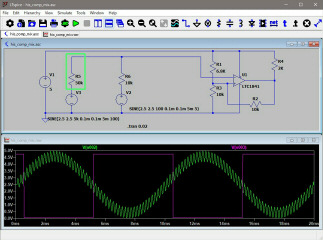

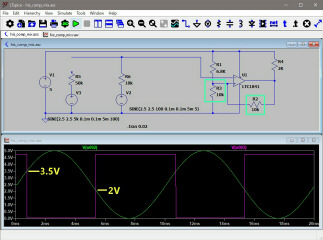

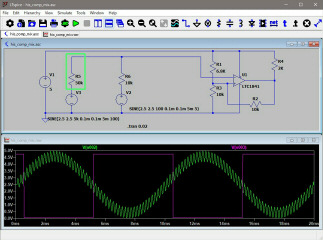

パルスセンサのバッファ出力は約0〜5Vの振幅なので、Speeduinoのベースボードに載っているヒステリシスコンパレータの閾値とヒステリシス電圧を再調整します。Ltspiceで確認しておきます。下の定数で閾値が約2V、3.5V、ヒステリシス電圧が約1.5Vです。

緑枠のノイズをミックスして排除できることを確認しておきます。

6月27日

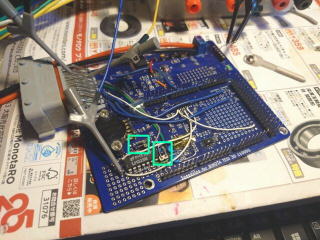

ベースボードのヒステリシスコンパレータの閾値を変更しました。抵抗は交換できるように丸ピンにしました。

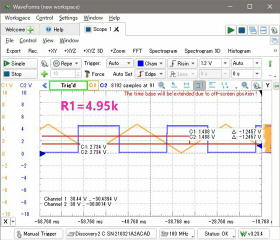

手持ちの抵抗でR1を5KΩ、R2=R3=6.8KΩにして、三角波を入力して閾値を確認しました。立ち上がり2.7V、立ち下がり1.5V、ヒステリシス1.2Vになりました。

ヤフーオークションで1100DSの部品取りエンジンを落札しました。1円開始でしたが、久しぶりに競りました(笑)。別に着払い送料と梱包料3300円がかかります。

こちらは競らなかった、ハイパーモタードのエキパイです。水平気筒側だけに付いているキャタライザをスキップできないか購入してみました。

エキパイ到着しました。赤バツ印から後ろは元々角度が違うのでカットしてつぎ足しが必要です。黄色の矢印部がオイルクーラに干渉しそうです。少し角度が違いました。そんなにすんなりとは行かなそうです。

6月28日

部品取りエンジンが西濃の事業所に到着したとのことで、電動自転車で買い物の帰りに受け取り方法を確認しました。フォークリフトで載せてくれるとのことです。着払い送料は7600円でした。

早速、中間地点のホームセンタまで戻り、ガレージ補修用のOSB材を購入して軽トラを借りて事業所まで戻り、フォークリフトで載せてもらいました。

ガレージでは購入したOSB材をスロープにして滑らせて下ろしました。

一度、チェーンブロックで上げて、下にキャスタ付の台を入れて移動できるようにします。

無事、ガレージ内に収納できました。テンショナなどの鉄部品は少し錆びています。水平気筒の排気側のスタッドボルトが1本ありませんでした。

6月29日

ヤフーオークションで永井のプラグキャップを購入しました。車種不明の3気筒分です。

前出の緑枠のように左側のコイルの筒は垂直、水平気筒とも高圧部の抵抗で長さが短くなっています。

購入した永井のフラグキャップを改造して、緑枠のプラグの6角部まで筒を伸ばしました。

40歯フォトインタラプタで初試走します。3週間ぶりくらいでガレージの外に出ました。暖機運転の動画を撮りました。クリックする短い動画をダウンロードします。

熊谷のアストロプロダクツまで往復、1時間強ほど試走しました。少し渋滞もありましたが、今のところシンク・ロスは発生していません。

6月30日

役場に用事があったので40歯フォトインタラプタで2回目の試走。スマホ忘れて、直ぐ帰還。往復40分くらいしか走っていませんが、シンク・ロスは発生していません。