アルドウィーノを使った

アルドウィーノを使った

オープンソース、オープンハードの

ローコストECU

テージのECUが壊れているみたいなので

Speeduino(STM32)に装換しました。

その27:

40歯フォトインタラプタで試走の続き

タイミングベルトプーリの交換

2025年

7月1日

40歯フォトインタラプタの試走の3回目です。今回は少し遠乗りします。ジョイフル本田の新田店へ向かいます。

無事、シンク・ロスが発生せず、ジョイフル本田に到着しました。走っているとメッシュのジャンパに風が入ってきますが、信号待ちなどで止まっていると猛烈に暑いです。

クリックすると、約30Mバイトのドライブレコーダの動画をダウンロードします。

その後、お昼過ぎに、シンク・ロス無しで無事帰還しました。往復約60kmでした。ガレージ内は約40℃になっています。シンク・ロスの件が解決しそうなので、フォトインタラプタの防水/防振処理を行います。

遮蔽板を外して、フォトインタラプタを取り外します。

マスキングテープで囲いを作り、セメダインスーパXを充填します。

フォトインタラプタのコネクタはTPSと同じですが、ケーブルを通してからコンタクトを圧着するので、シールドされていない部分が長いです。ノイズ防止のため、銅テープを巻いて接地できるようにしました。

7月2日

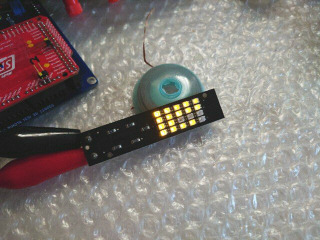

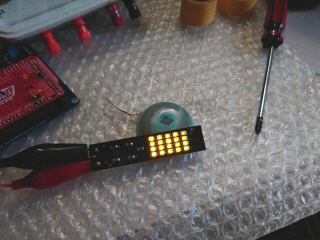

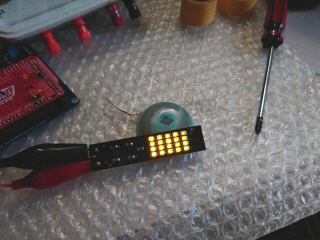

昨日、気が付いたのですが、右ミラーに内蔵されているウインカに無点灯のLED素子があります。透明部分は爪ではまっていて、外すのが難しかったです。

分解して、確認します。LEDは表面実装部品です。合計で20個の内4個が点灯しません。4直列で5グループになっているようです。

再半田して直りました。振動でクラックが入ったようです。

防水/防振処理をしたフォトインタラプタを戻しました。

7月3日

40歯フォトインタラプタの試走の4回目です。今回も少し遠乗りします。ジョイフル本田の千代田店へ向かいます。

無事、シンク・ロスが発生せず、ジョイフル本田に到着しました。

クリックすると、約64Mバイトのドライブレコーダの動画をダウンロードします。丁度お昼に、シンク・ロス無しで無事帰還しました。往復約66kmでした。

7月4日

現在使っているドライブレコーダの取付け部のプラスチックが破損したのと、WIFI接続しないと、いつの間にか時計が爆ぜているので、電動自転車で使っているのと同じものに交換します。バッテリ内蔵なので2回り大きいです。

付属のマウント(1/4インチネジ式)をちょっと改造してフロントスクリーンに固定しました。これだけだと頭が重いのでグラグラします。突っ張りプレートを追加します。

アルミ板で型を作り、カーボンを6枚積層して、突っ張りプレートを作製しました。

突っ張りプレートを整形して取り付け完了。これで振動が減ると思います。

ドライブレコーダの電源はステップダウンのDC−DCです。ケーブルをミニBから赤枠のType−Cに変更しました。

イグニッション電源に連動して録画が始まります。因みに、USBケーブルを挿すと防水性は無くなります。

7月5日

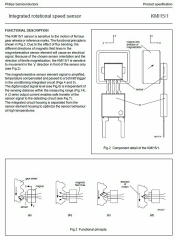

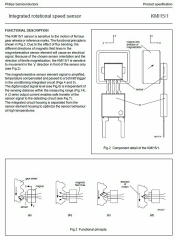

40歯フォトインタラプタに変更してシンク・ロスが無くなったと思われますが、なぜ非接触回転速度センサではシンク・ロスが出るのか考察してみます。下は前出の非接触回転速度センサの動作の仕組みです。右から磁石、センサ、鉄製ギアが並んでいます。磁石から出た磁束がセンサを通って鉄製ギアに

向かっています。ギアの形状が変化することによって、次の4つの状態に変化します。(a)磁束がY側に傾いた時に立ち下がりエッジを発生。(b)磁束が開いている時はLOWレベル出力。(c)の磁束が−Y側に傾いた時に立ち上がりエッジを発生。(d)の磁束が収束している時はHIGHレベル出力です。

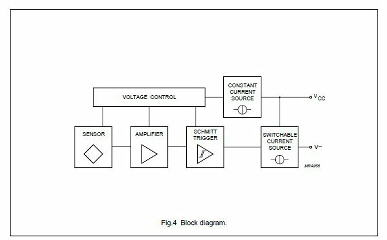

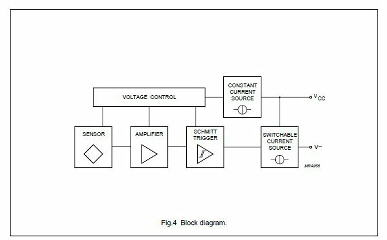

下はブロック図です。センサの出力を増幅してシュミットトリガでデジタル出力しています。センスしている値が閾値ギリギリなのか余裕があるのかは分からないです。

下は2つのセンサの位置です。プライマリ用センサはギアの直径方向、セカンダリ用センサは取り付けボルトでギアの厚み方向でセンスしています。以前、磁化したドライバをセンサに近づけた時に、エンジンが停止した事がありました。外来の磁気には敏感なようです。まれにシンクロスが発生し、この時にプライマリ数が1になるのはプライマリパルスが1の時にセカンダリパルスが発生したと考えられます。セカンダリパルス付近のプライマリ数は36、1、2です。データシートでは複数センサを使った場合についての注意は書かれていません。推測ですが、試走時に北から東方向に向かっている時にシンクロスが発生し、帰りに発生しないのは、地磁気が関係していたのかも知れません。

7月7日

40歯フォトインタラプタの試走5回目です。暖機運転後、伊勢崎のグンイチパンに向かいます。

ドライブレコーダを変更したので、動画を確認します。元の画素数はフルHD、フレームレートは30Hzです。信号は点滅して見えます。音は速度が上がると、風切り音しかしないです。クリックすると、約27Mバイトの動画をダウンロードします。

グンイチパンに到着しました。片道約24kmです。天気は曇りですが、気温が高く、暑いです。今までのところ、シンク・ロス無しです。

無事、シンク・ロス無しで帰還しました。40歯フォトインタラプタで5回試走し、シンク・ロスが出ていないので不具合は収束したと思います。購入から3年間のまとめのページ作りました。

7月9日

Speeduinoが正しく動作するようになったので、やり残していたプーリの交換をします。下はだいぶ前にEbayで購入済みのアルミ製プーリ。固定センタナットは1回の使い切りなので、モノタロウから購入済みです。このナットは1個1400円位します。

ドリブンプーリとカムプーリの回り止めSSTはどちらも作りかけでした。ドリブンプーリはバーの溶接、カムプーリは外径を加工して、プラグの穴に合う回り止めを取り付ける必要があります。

部品取りエンジンからオリジナルのプーリを外してみました。ベース部は回り止めSSTが無いので外せません。ワッシャと取り付けボルトはそのまま使います。このプーリは長穴でタイミング調整できるようになっているんですね〜昔のF1や851には無かった機構です。アルミ製プーリに上死点マークが無いので、オリジナルの位置からコピーします。

せっかくなので、ベルトも交換します。純正品は高いので、EbayでDAYCOの互換品を発注しました。2本で送料込みで13000円くらいで買えます。到着予定は8月12日です。

7月11日

作りかけだったカムプーリの回り止めSSTの外径を切削します。図面は作らず、ロータリテーブルを使って円弧を削ります。

直線部はフライス盤で削り、外形加工が完了しました。部品取りエンジンに合わせてみます。良いようです。

続いて、プラグの穴に合わせて12mmの穴を開けて、ボルトを通してナットで固定しました。ボルトには傷防止のウレタンゴムを嵌めておきました。

早速、部品取りエンジンのプーリのベース部を外してみました。垂直側のナットは少し錆びていて、なかなか緩まないので、少しバーナで加熱して外れました。水平側はすんなり外れました。ワッシャは再利用します。

7月14日

プーリのワッシャをサンドブラストして、黒染めしました。

オリジナルと同じ位置に基準のマークを付けました。

ドリブンプーリの回り止めSSTはエンジンがフレームに載ったままではハンドルが干渉して使えないので、ハンドルをオフセットします。後で溶接します。

1198の頃からカムプーリが2重構造になって長穴で18度ほど可変できるようになっています。この調整方法はサービスマニュアルにもはっきりと載ってないです。まあ、外す前にマークを付けて、同じ位置に戻せばいいです。因みに、1198ではSSTを使ってキッチリ調整方法が載っていました。

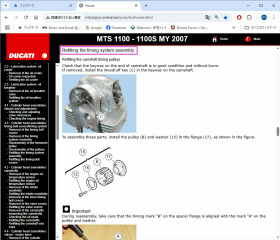

左はムルティ1100のオンラインサービスマニュアルのページです。ここにも調整方法は載ってないです。右はテージのエンジンワークショップマニュアルです。エンジンは同じなので、内容もほどんど同じで、流用しています。

この調整ボルトについて、4バルブのテスタストレッタですが、話題がありました。

7月17日

Ebayに発注していたタイミングベルトがドイツのDUC BIKE PARTSというショップから届きました。予定では8月12日ですが、すごく早く届きました。なにか、予定が狂います。

DAYCOはイタリア製みたいです。ベルトのサイズは部品取りエンジンから外したものと比較して、同じことを確認しておきました。

7月20日

ドリブンプーリの回り止めの続きです。ハンドルがフレームに干渉しないように45mmほどオフセットします。半自動で溶接します。

溶接が完了しました。実車に合わせてみます。良いようです。

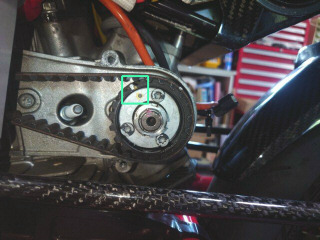

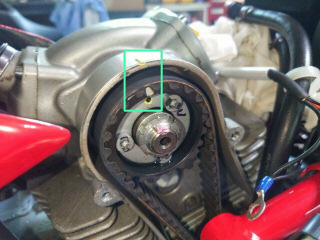

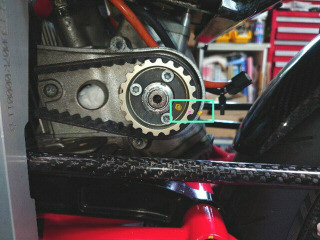

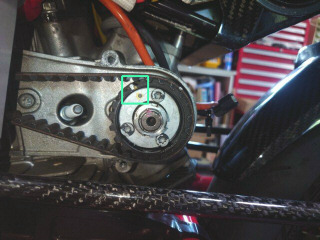

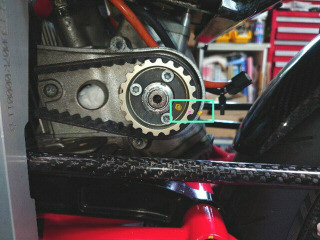

部品取りエンジンで予行練習します。12mmのロッドをエンジン取り付け穴に通して、回り止めにします。緑枠のプーリの固定ナットが外れました。

7月22日

タイミングベルトプーリを軽量のアルミ製に交換します。はじめに、可変調整の位置を確認しておきます。左は垂直気筒、ほぼ中央。右は水平気筒です。こちらも、ほぼ中央です。

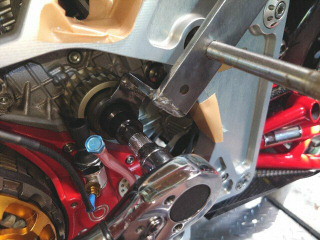

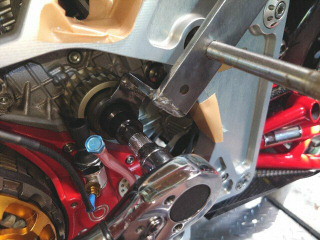

オフセットしたドリブンプーリの回り止めを使ってナットを緩めます。フレームの固定ロッドの穴を使って回り止めにします。問題無く緩みました。

タイミングを基準位置に設定して、テンショナを緩めます。

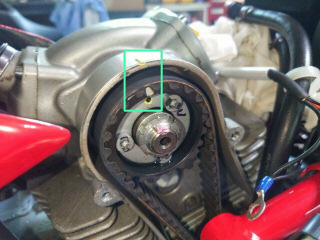

ベルトを外してカムプーリの回り止めを使って垂直気筒のナットを緩めます。

同じく、水平気筒のナットも緩めます。ナメないように慎重に行います。無事、3つのナットが緩みました。

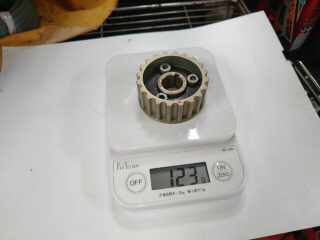

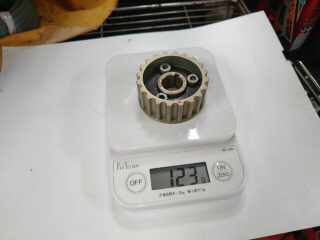

重さを測っておきます。初めにカム角プーリです。オリジナルが270g、アルミ製が120gです。2個使いなので、300g軽量化できました。

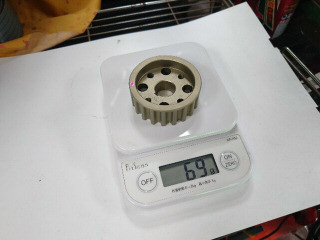

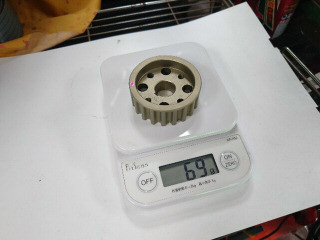

続いて、ドリブンプーリです。オリジナルが190g、アルミ製が70gです。2個使いなので、240g軽量化できました。プーリ合計で540gの軽量化です。

ドリブンプーリ、2つのカムプーリをSSTで回り止めして、新品ナットで固定します。トルクは70Nmです。

タイミングを基準位置にして、新しいベルトに交換します。左がドリブンプーリ。右は水平気筒です。

無事、プーリとベルトが新しくなりました。可変調整の位置は元と同じ、中央にしておきました。

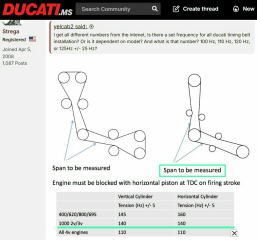

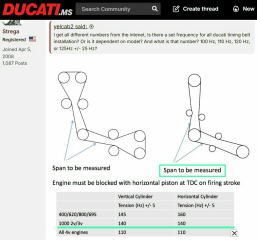

ベルトのテンションを調整します。弾く位置と周波数が指定されていてます。2バルブ1000/1100モデルの場合、ベルトが新品の場合は140Hzです。

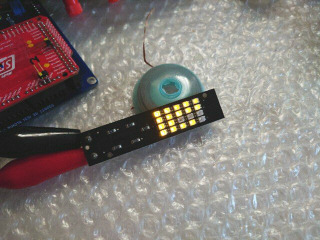

スマートフォンのFFTアプリと外部マイクを使って、指定の位置を手で弾き、周波数が140Hzになるようにテンショナを調整しました。周波数マーカを出すと、確認しやすです。