アルドウィーノを使った

アルドウィーノを使った

オープンソース、オープンハードの

ローコストECU

テージのECUが壊れているみたいなので

Speeduino(STM32)に装換しました。

その30:

燃調調整の準備

VEアナライザの燃調マップ

自動アイドル調整

O2センサのフィードバック

工具入れ

カーボンシフトロッド作製

クラッチ滑り対策

2025年

10月13日

ログを取りつつ、ジョイフル本田の千代田店まで試走します。片道、約33kmです。到着しました。

大きいホームセンタです。

買い物をして、無事に帰還しました。前回試走した時のログでMegaLogViewerのVEアナライズで生成した修正燃調マップを使ってみましたが、燃調が薄くなったので、使用は中止しました。設定が正しく出来ていない可能性があります。

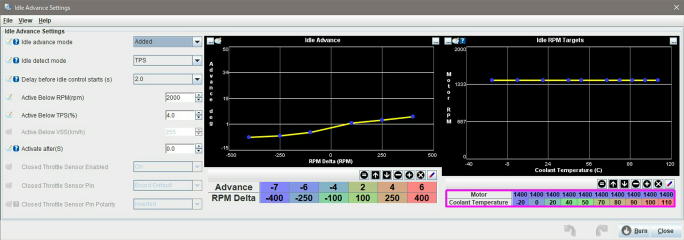

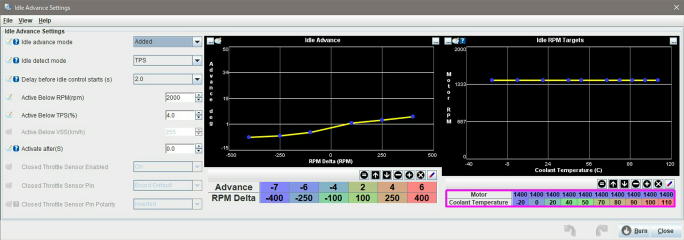

進角によるアイドル調整を試てみました。テージのデフォルトの1400rpmに設定して、進角でフィードバックします。設定すると、発進時に少しギクシャクしますが、正しく動作しているようです。切り替える回転数とアクセル開度を調整すると改善しそうです。

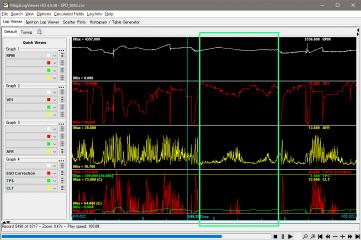

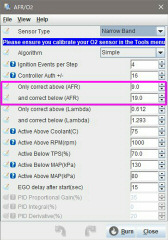

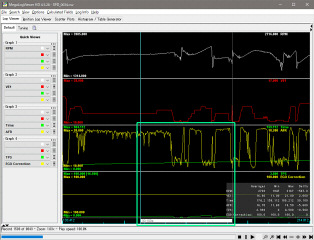

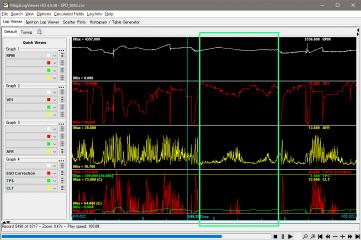

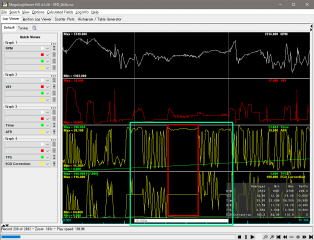

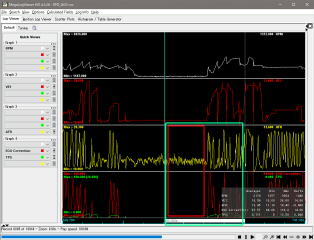

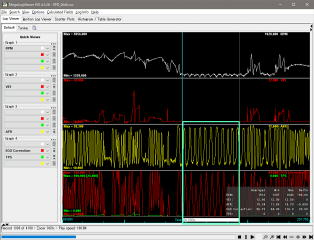

O2センサによる燃調補正も試てみました。緑枠は30秒間のAFRとEGO補正です。目標の14.7に近づくように噴射量を制御してフィードバックします。ナローバンドのO2センサなので、AFRは激しく振動します。TunerStudio内のゲージも同様の動きです(動きが早くてAFR値として読み取れない)。これは平均化すると14.7になるということだと思います。この時には同じO2センサの信号を分岐しているメータユニットのAFRは14.X付近を表示しています。時定数が長く表示が平均化されているからです。TunerStudioとメータユニットのAFR値は14付近では大体揃っていますが、これを外れるとズレが大きいです。例えばTunerStudioで19の時、メータユニットでは16を表示しています。

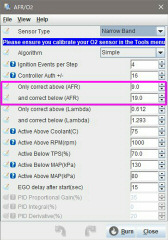

燃調補正の設定ダイアログにAFR値の上限と下限があり、デフォルトで9から19の間に設定されています。この範囲を超えると制御は停止します。上の赤枠は19以上で制御が停止している部分だと思われます。噴射量の調整範囲はプラスマイナス16%が上限で、この範囲で補正できるマップが用意されていないと、上手く補正できません。その他、計算ステップがデフォルトで4回点火毎になっています。

下は燃調補正無しの時の30秒間のAFRと燃調補正です。AFRの細かい振動は無く、EGO補正は常に100(1倍)になっています。

10月14日

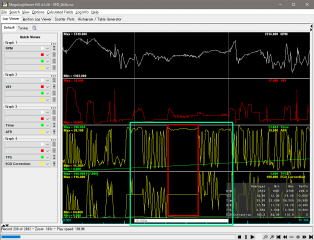

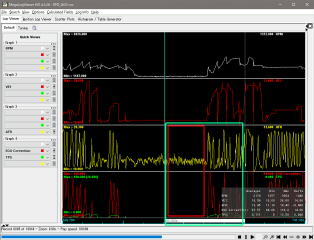

燃調補正の設定ダイアログの上限と下限を9〜23の間に再設定して、試走しました。

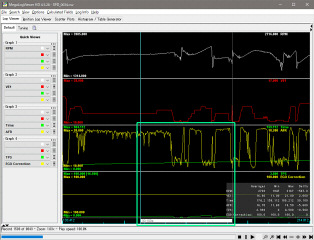

近所を一周しただけですが、19以上の薄い方で張り付きは無くなりました。緑枠は30秒間です。赤枠はアイドル中でAFR13位でEGO補正は目いっぱい薄く−16%に制御していますが、AFRは13より薄くなっていないことが分かります。これはマップを調整する必要があります。

10月15日

アイドルの燃調を薄くして、隣町のスーパーマーケットまで試走しました。下はTunerStudioのAFR計の短い動画です。ゆっくり交番しています。

下はメータユニットのAFR計の短い動画です。平均化されているため、14.X〜15.Xを表示しています。

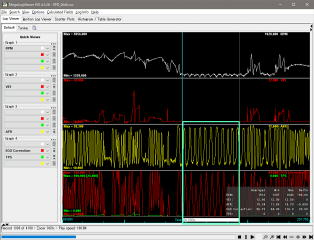

早速、ログを確認します。緑枠はアイドル中です。噴射量が制御されていることが分かります。回転数によって補正タイミングが変わるので、アイドル中は回転が高い時より制御タイミングが伸びています。

10月20日

月末に遠乗りの予定があるので、いままでバックパックに入れていた工具をヤフーオークションで購入のナイロン製のアーモポーチに入れて車体のサイレンサの下に取り付けます。材質がナイロンなの、耐熱性が心配です。カーボンのステーと脱落防止のタイラップを取り付けました。

サイレンサのステンレスステーにカーボンで作ったステーで共締めします。

中に入れる工具一式です。スペアプラグ、プラグレンチ、6角レンチ、針金、ラジオペンチ、モンキーレンチ等。O2センサで燃調補正するとプラグはかぶらないと思うのでプラグとレンチは要らないかもしれません。

ジョイフル本田の新田店までステンレスシムの購入を兼ねて試走しました。スマホを忘れてジョイフルの写真はありません。工具入れは今のところ溶けてないです。 無事帰還しました。

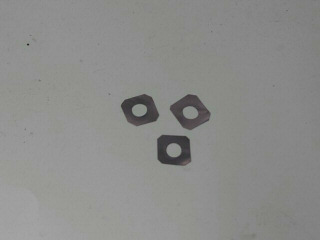

購入した0.05mmのステンレスシムです。気温が下がってきて、エンジンが温まっていないと、少しクラッチが滑っているようです。クラッチレリーズにシムを入れて調整する予定です。

10月21日

ホームセンタで購入のステンレスシムをワッシャに加工して、クラッチレリーズに挟みました。

シフトロッドをカーボンロッドで再作します。上はヤフーオークションで購入の外径10mmの中空カーボンロッド、下はA7075ジュラルミンの端材です。

ピロボールの片側は左ネジなので、アマゾンで5mmの左ネジタップを購入しました。

ジュラルミン端材から両端に接着するナット部品を作ります。

純正のシフトロッドとタップでネジ切りが終わって、半分完成した両端ナット部品です。純正はネジの勘合部分が短くギリギリです。

純正のロッドからピロボールを外して、ナット部品に勘合するか確認しておきました。この後、両端のナット部品を6角加工して、ロッドに接着する予定です。

10月22日

カーボンシフトロッドの続きです。ロータリテーブルで両端のナット部品を6角加工しました。

TEMUで購入の2液性エポキシ接着剤でカーボンロッドに接着して完成です。

念のため、両端が抜けないように赤枠に3mmのネジを切って、ボルトを貫通させました。車体に取り付けました。

アマゾンで購入のGPSモジュール、2ポートHUB、USBーAコネクタが到着しま

した。GPSのケーブルは2mと長すぎなので、後で短くしてコネクタを半田付けする予定です。

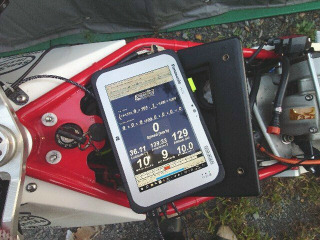

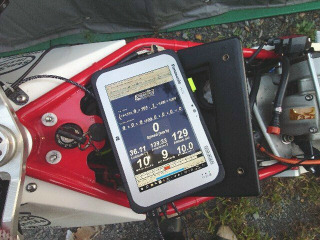

早速、母屋のPCで確認します。GPSは室外に置いて、2ポートHUBでGPSとSpeeduinoをTunerStudioに繋いでみました。GPSは仮想COMポートになります。仮のダッシュボードを作って、緑枠はの緯経度、標高、GPS

精度、サテライト数が表示されました。車体仕様を登録すると、GPS車速と組み合わせて、推定馬力/トルク、燃料消費、燃費などが表示できるようにな

ります。

10月23日

GPSの続きです。GPSのケーブルは約60cmで切断して、コネクタを半田付けしました。フロントスクリーンの手前にGPSモジュールを取り付けました。赤枠がGPモジュール、左はETCアンテナです。

タンクとエアクリーナボックスを外して、USBケーブルの取り回しを変更しました。

2ポートHUBケーブルを使って、TunerStudioとGPSが動作することを確認します。

10月24日

GPSの続きです。役所まで試走しました。GPS車速は正しく表示されました。メータユニットの速度計とほぼ同じ値を示します。メータユニットはタイヤの円周を登録しているので、普通の速度計と異なりプラス側に振ってないです。

クラッチが滑る件の続きです。ステンレスシムをクラッチレリーズに挟んでみましたが、少しニュート

ラルに入りにくくなり、滑りは改善しませんでした。以前にクラッチディスクを0.5mm厚くした時は停止時には全くニュートラルに入らなくなったので、クラッチレリーズ

の移動距離が足らないのが原因と思われます。純正のクラッチレリーズを1198SPに付いていたSTMの28mm径に交換したのが原因と思われます。純正は26mm径と思います。そこで、以前に購入した部品取りエンジンから純正のクラッチレリーズを外して交換してみます。赤枠が取り外したクラッチレリーズです。ロッドに直角に細い回り止めのバーが付いているタイプでした。

取り外したクラッチレリーズはバリを取って、サンドブラスト後、耐熱赤でペイントしました。クラッチは乾式に改造しているので、クラッチロッドの長さを12mmほど長くする必要があります。現状ではクラッチレリーズ内に延長ロッドを組込んでいますが、純正のクラッチレリーズのロッド穴がストレートでは無いので、今回は反対のプレッシャプレート側に組み込む予定です。

10月27日

オフ会に行く前の朝の作業です。リアショックはエクストリームテック製です。ステッカは昔インクジェットプリンタで印刷したものですが、左右にエキパイがあって過酷な環境です。熱で印字がボロボロです。耐熱性を上げて再作します。

アマゾンで購入の耐熱アルミテープです。仕様書の耐熱は300℃まです。

エクストリームテックのロゴを使って、ステカでマスクを作ります。マスクをカットしました。

アルミテープにマスクを貼ります。

オキツモの耐熱赤でペイントします。

乾燥させて早速、リアショックに貼ってみました。どのくらい持つか楽しみです。

8時半に山梨のお友達のノースベースのオフ会に向かいます。出発前の暖機中です。

嵐山小川から高速に乗って、中央高速の談合坂SAで休憩しました。

ドライブレコーダ動画です。前を走るのは談合坂で合流してスピットファイアです。クリックすると約31Mバイトの動画をダウンロードします。

勝沼で高速を下りて、現地に11時15分に到着しました。片道約136kmです。満タンにして131km走って、給油すると、約5.1Lしか入らなかったです。O2センサで燃調補正すると、燃費が良くなります。

あ〜んな車や、こ〜んな車、鉄砲好きは車好き(笑)。

ノースベースガレージの機械です。横フライス、コンタマシン、立てフライス。

旋盤に溶接機。三種の神器、揃ってます。

午後4時に出発して、帰りは談合坂が渋滞で疲れました。高坂SAで休憩。午後の7時半に無事帰還しました。

10月28日

クラッチレリーズを部品取りエンジンから外した、ムルティストラーダ1100の純正

に戻しました。

クラッチロッドは12mmほど短いので、プレッシャプレート側にスペーサを追加しました。

クラッチレバーがグリップに当たっているの

も、イマイチでなので後で、スペーサを作ります。

10月29日

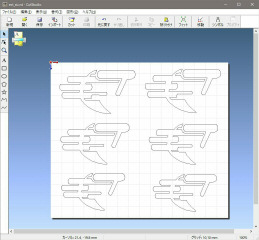

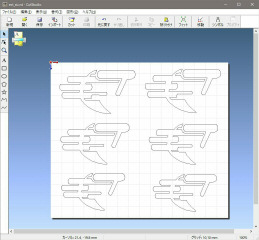

クラッチレバーがハンドルグリップに当たって、ストロークが全部使い切れていなさそうなので、オフセットスペーサを作ります。これ、昔からあって、851の時にも作りました。5mmオフセットして、少しストロークをかせげます。Qcadで図面を作成しました。ハンドル径は22.2mmです。

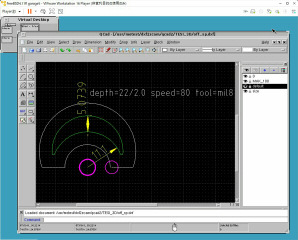

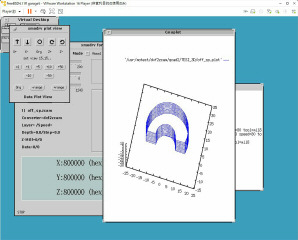

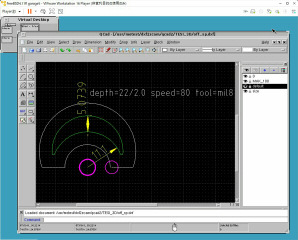

PCのFreeBSD仮想環境でツールパスを確認します。厚み22mmを2mmで11回切削します。

CNCフライスでアルミの端材から切削しました。クリックすると1.8Mバイトの動画をダウンロードします。

スペーサ部を切り出して、

完成しました。

早速、クラッチマスタに挟んで、取り付けてみます。良いようです。

純正のクラッチレリーズでお昼を買いに、近所のスーパまで試走しました。あまり代わり映えがせず、ストロークが増した感はしないです。本来なら10%プラスアルファ増えるはずです。

念のため、再度エア抜きしました。少し、クラッチレバーが重くなりました。

10月30日

クラッチレリーズのエア抜きの確認で、新しくなった小川の道の駅まできました。暖機前にクラッチが滑らない、暖機後に停止状態でニュートラルに入る事を確認しました。改善したと思います。ただ、暑い季節になっても大丈夫かは分からないです。

11月1日

クラッチは今のところ調子が良さそうですが、念のため、プレッシャプレート

の調整可能コントロールピンを作製しておきます。これを使えば、シムを使ってロッドの長さを調整する必要が無くなるはずです。下はアマゾンで購入の8mmの細目ボルトとナットです。ボルトの強度区分は10.8です。

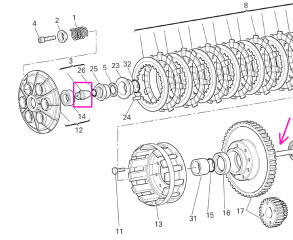

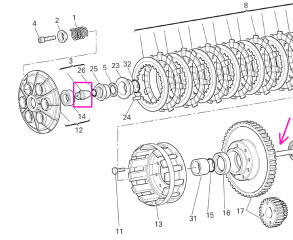

乾式のクラッチ部品表です。赤枠がコントロールピンです。矢印のクラッチロッドがコントロールピンに繋がったプレッシャプレートを押してクラッチを切ります。

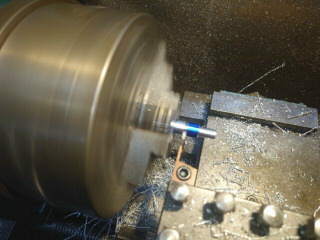

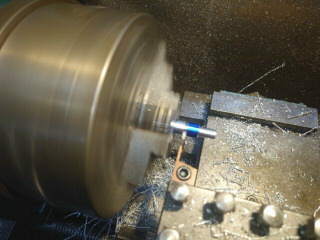

S45Cの丸棒から純正を真似て、旋盤でコントロールピンを作ります。センタに7mmで穴開けします。

手持ちの8mmの細目タップでネジ切りします。

中央が今回作製の調整可能コントロールピン、黒染め剤で処理して完成です。右は純正です。ボルトの6角頭は切り取り、マイナス加工をしました。コントロールピンはベアリングの中に入るので車体に付

けたままでは、コントロールピンが回ってしまい、固定が難しいです。クラッチに不具合が発生したら交換します。

11月2日

高速でログを取りながら、上里のカンターレまで試走しました。走行距離がオフ会の分を合計して180kmで、満タンにして7.8L入りました。計算上は23km/Lです。

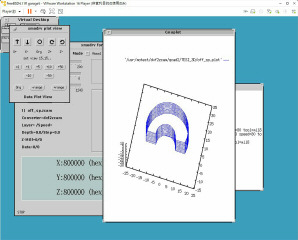

帰還後、ログ解析します。緑枠はO2センサのフィードバック制御で−16%薄くしても、間に合わず、制御できていない濃い所です。回転:3200rpm、TPS:9%付近です。