TK80/BSの

フロッピ、シンセシステムを復活させたい〜

その2

グラフィックボードとテレタイプの整備

2016年

10月15日

TIのグラフィックボードの動作を確認します。ICソケットの接触不良でしょうか?当初、チップセレクトも出なくて、オシロを持ち出して確認しました。デバイスをICソケットに挿し直したりしていると、段々動いてきました。

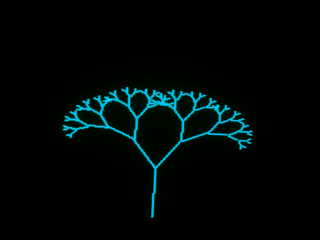

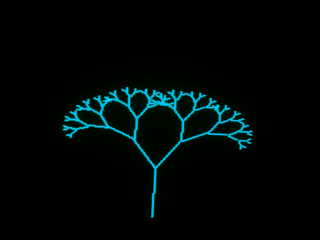

グラフィックの出力はアナログビデオなので液晶TVにも表示できます。左は再帰のパセリ?と右は3Dグラフィックですね。BASICから、マシン語のTMS9918制御プログラムを呼んで動作します。かなり遅いです(笑)。

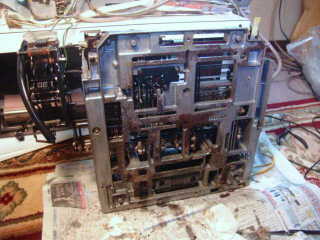

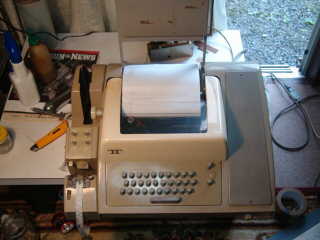

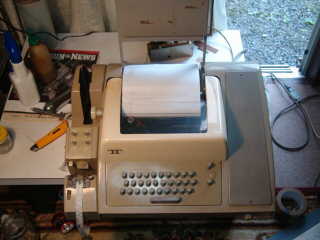

グラフィックボードが無事動作したので、ASR−32の調整です。プラテン部を外します。

プランテンが無くなるとタイプホイール周辺が良く見えるようになります。キーと印字が対応しないのは、どこかの可動部が固着しているからです。一通り、WD−40を注してみますが、変化はありませんでした。

10月16日

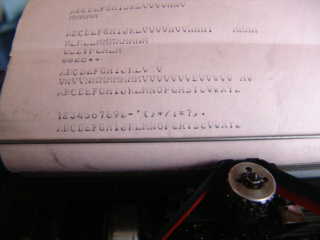

プラテンを一度戻して、現

状確認します。ASR−32はキーから出たシリアル信号をメカニカルなパラレルに変換して印字します。このメカのパラレルはテープパンチャにも繋がっているので、

キー入力と同時にテープパンチしてみます。テープパンチ側にも正しく伝わっていないキーがあり、’N’を押すと’K’のコードが出ます。これはキーボード部の不具合と思われま

す。メカのパラレルデータに対して印字部は複数が文字化けしています。たとえば’H’が’M’に’T’が’O’になったりします。

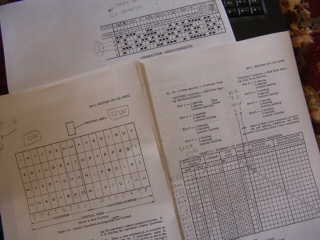

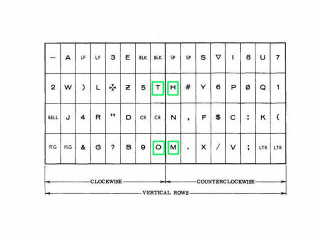

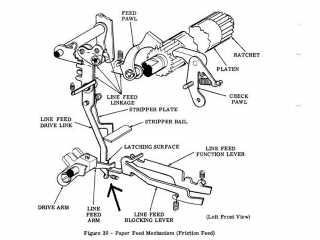

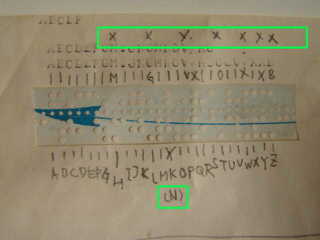

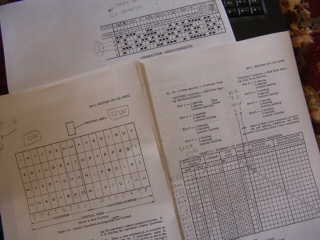

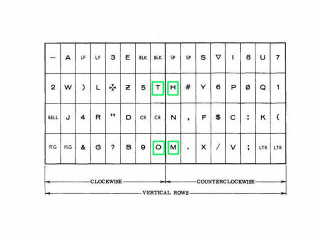

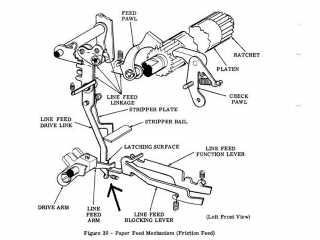

まずはマニュアルを見てキー入力がのようにして印字されるのが調べます。内部でも基本的に5単位のボードコードが流れています。ただ、ボードコードでは英文字と記号はシフトインとシフトアウトで制御されますが、内部メカでは今が英文字か記号を分別するコードバー(内部メカ機構)に置き換えられて、1ビット追加されて6ビットで制御されます。前半の4ビット(0−3)でタイプホイール(印字ヘッド)の角度を制御して、残りの2ビット(4−5)で高さを制御しています。これで64文字を印字できるわけです。

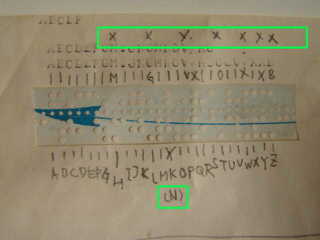

’H’を押すと’M’が、’T’が’O’印刷されるのは、以下のようにタイプホイールの高さを間違えているからです。上から2段目はすべて4段目として印字されています。

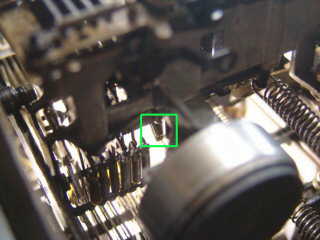

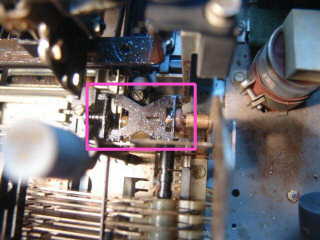

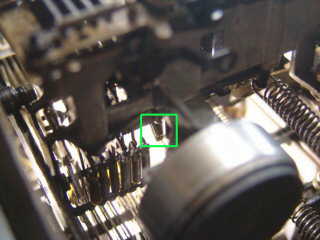

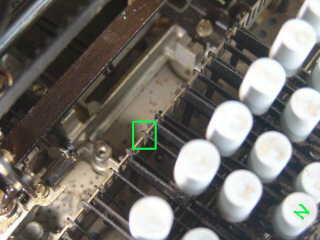

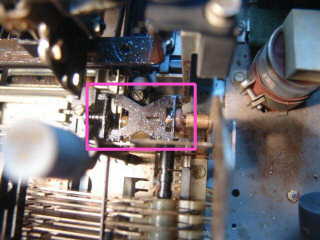

パーツリストやマニュアルを読んでタイプホイールを上下に動かしているアームをドライバやピンセットで動かしていると、2枚重っているアームが同じように動く所がありました。ドライバを2本使って押すと分離したのが分りました。写真の緑枠の2本のアームが固着していたようです。固着していたのは4ビット目のアームです。

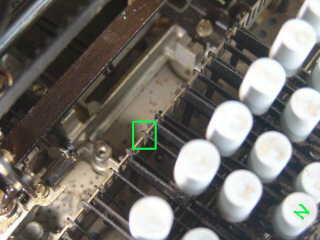

続いてキーボード部の具合です。’N’のキーのバーを良く見ると1つ隣りの溝に入っていました。キーカバーを外すとキーとバーがぐらぐらになるので、隣の溝に入ってしまったようです。下の写真は正しい溝に入れ直したところ。機構的にバーが斜めになっていると、別のコードを出力します。

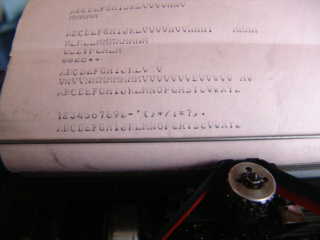

プラテン部を付けて印字してみます。ラインフィード以外は正常です。キャリッジリターンも動作します。だいぶ良くなりました。

ラインフィード周辺をいろいろと弄っているとアームが外れました。これはまずいです。矢印の部分にスプリングが付いていて、奥の下の方に繋がっているので、ベース部と印刷部を切り離さないとスプリングが戻りません。これはすごく大変です。ん〜困った。

午前ぎりぎりでモノタロウからMB8877Aが来ました。フロッピドライブ用の平ゴムベルトを購入した時に送料が発生していたので、追加購入しました。ただ10個単位でしか買えなくて、1個、250円くらいです。買ってみたものの、使い道がないです。USB−8インチインタフェースでも作りますか?

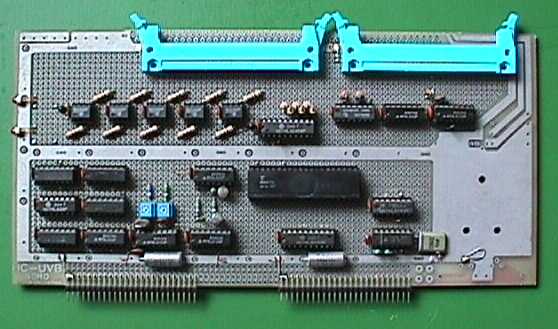

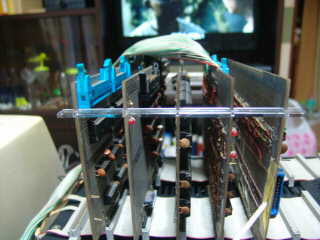

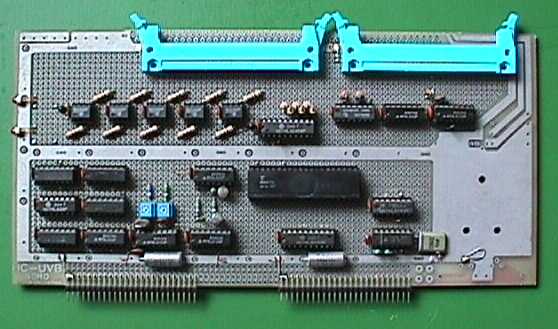

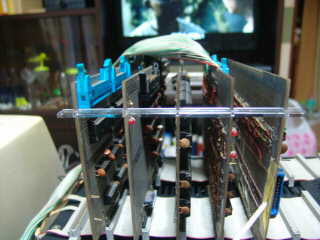

拡張ボードはコネクタに刺さって、自立しているだけでふらふらしているので、レーザ加工機でアクリルホルダを作成しました。5枚のボードに嵌めると、相互に固定されなかなか良い感じです。

上でパセリを液晶TVに出しましたが、今度はグリーンモニタに出してみました。サブキャリアのモアレ?かなくてきれいに見えます。

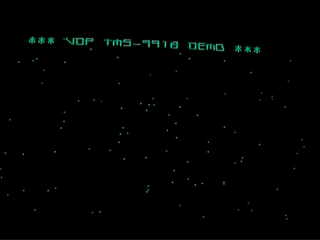

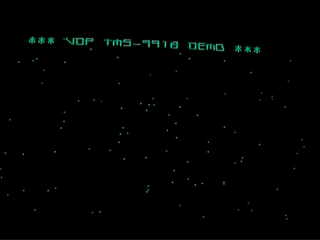

TMS9918のデモ画面があったので動画を撮ってみました。独自フォント(YMOモドキ)を作ってテキストも表示きるようにしています。

10月22日

テレタイプの続きです。先週、ラインフィードのアームのスプリングが外れてしまったので、サブベースから印刷部を切り離します。マニュアルを見ながら分解を進めます。端子台から通信ケーブルを外して、コネクタ類を全て抜き、GNDケーブルを取り外します。

ディストリビュータの上の端子の配線も外します。

マニュアルに書いてある通り、キーボード部との接続用のHプレートを取り外すと〜

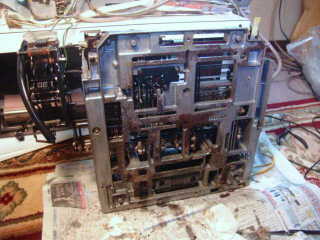

印刷部がサブベースからフリーになって外れます。思ったほど面倒でなくて良かった〜サブベース側には防音用のスポンジがボロボロの状態で残ります。これはきれいに取り除いておきました。

底側からアクセスできるように印刷部を90度回転させます。スプリングがぶら下がっているので、ラインフィードのアームに接続して戻します。下側に付いたスポンジの残骸もきれいに落としました。

取りあえず、スポンジ無しでサブベースに戻しました。ラインフィードに関係ありそうな所を弄っていると段々、ラインフィードも動くようになりました。まだ、フィード量が不安定ですが、一応、全てのコードが動作するようになりました。

10月23日

テープパンチャに文字〜記号まで全てを穿孔して、テープリーダに掛けて動画を撮ってみました。

キーは白く変色しているので、一度全部外して、少し磨きました。文字は2体成型なので、今時の安物キーボードのように文字が消えることはありません。

専用の台に乗せず、カバーを戻してみました。スペースキーはヒビが目立ちます。消耗品が購入できかネットで調べました。ここに消耗品の入手先情報がありました。おっと、WD−40は使うなって書いてあります。確かにWD−40はサラサラで粘度が低いです。

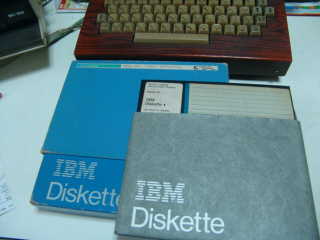

テレタイプが直ったので、TK80/BSの本体側です。フロッピの中にはカビが発生しているものも〜こんな感じ。流石にこのままではヘッドが痛みそうなのでドライブには入れていないですが、アルコールで丁寧に落とせば読み出せる可能性はあります。

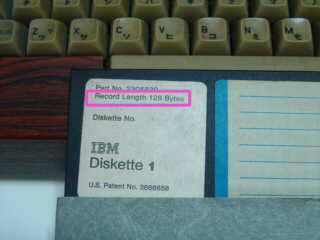

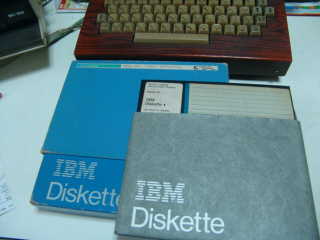

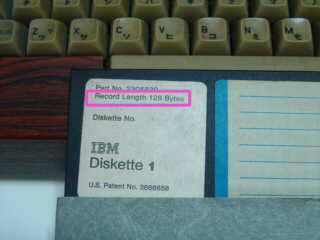

手持ちのフロッピの中でIBMの片面単密度が一枚だけ見つかりました。セクタ長は同じ128バイトです。

こちらは未使用の両面倍密度。10枚あります。インデックスホールを開け直して、フォーマットすれば使えます。

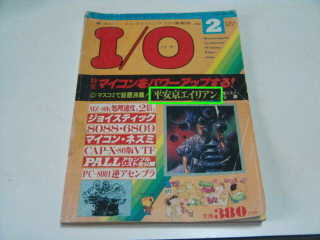

母屋の2階で雑誌を探してみました。”平安京エイリアン”ありました。あと、”対話型2パスアセンブラ”の載っている号も発見。

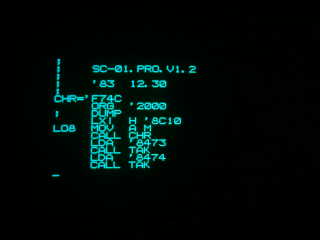

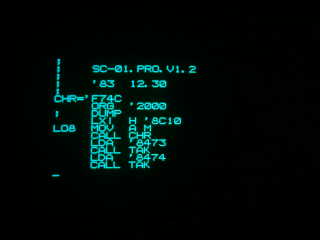

早速、フロッピに残っている対話型2パスアセンブラを使ってみます。ソースコードもフロッピに残っていて、以下はSC−01(音声合成チップ)の制御プログラムの先頭の部分のソースコードです。

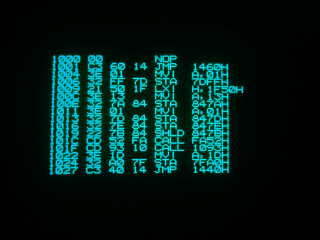

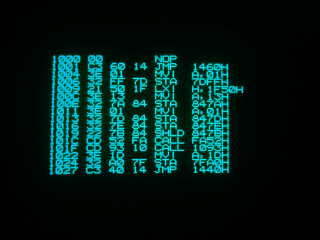

下写真はμ−DOSを作るのに使っていた1パスアセンブラ/逆アセンブラですが、アスキー誌に掲載されたプログラムとは違うみたいです。コマンドは色々とオペレーションしているうちにアセンブル開始が”ORG”だと分りました。その後、”ORG”のアスキーが出現する付近をダンプして調べると”DSA”、”CLR”のが見つかりました。プログラムは9000から始まってアスキー誌の1978年6月号のとはスタート番地も違います。以下、TK80/BSと1パス、逆アセンブラで検索した結果、以下が見つかりました。

・ASCII誌 1978年5月号

逆アセンブラ

・ASCII誌 1978年6月号

1パスアセンブラ

(この2つだと思い込んでましたが、どうも違うようです)

・マイコン誌 1979年2月号

機械語による1Kバイト アセンブラ・ディスアセンブラ プログラム

・I/O別冊[5] RANDOM BOX

BS ディスアセンブラ

・ラジオの製作別冊 電波新聞社、1979年10月30日発行

マイコンプログラム全集 1

LEVEL2 ASSEMBLER

上記の1

パスアセンブラ/逆アセンブラは複数フロッピにセーブされていて、”tty−os”という機械語のプログラムとセットになってロードするバージョンがあり、逆アセンブルを実行すると一定時間、キー入力できなくなります。この時には画面にノイズが出るので、何か裏で走っていることが分かります。本体の裏側のTTY出力端子に抵抗を接続してみると、データが出力されているようです。この信号をテレタイプに繋げ

ば、逆アセンブラの1ページが印刷(ハードコピー)されると思います。右写真は45.5ボーのASR−32用と思われるカレントループのシリアル信号です。連続して印刷できないとあまり実用になりませんが、現時点ではコマンドが分りません。次回、テレタイプに接続してハードコピーできるか確認してみます。マニュアルをみても通信ポートの端子台のピン配置が書いてないんですが〜ここにASR−33の通信ポートのピン配置の情報がありました。製造開始は1962年で、同い年ですね(笑)。当時の価格もわかり、中古で$1000、新品で$1300です。70年代の$1は250〜300円くらいでしょうか?