TK80/BSの

フロッピ、シンセシステムを復活させたい〜

その3

テレタイプの接続とシンセサイザの準備

SC−01音声合成ボート

DCOの動作確認

2016年

10月29日

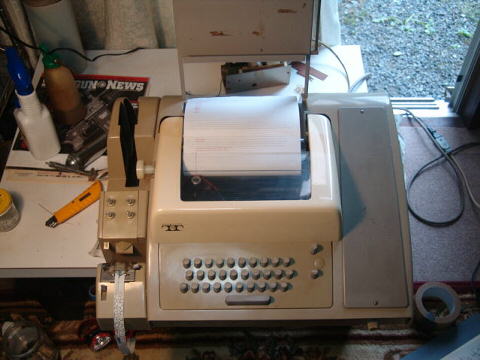

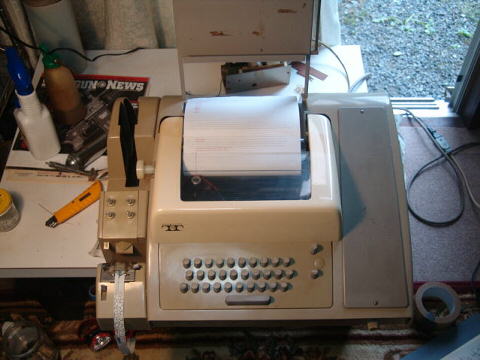

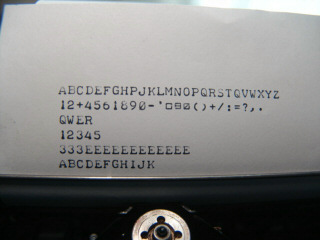

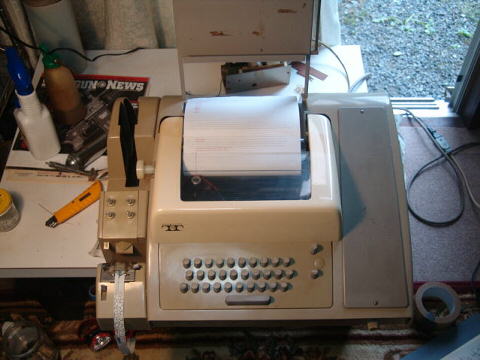

テレタイプのインクリボンをヤフオクで購入しました。

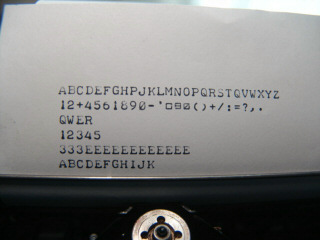

早速、印字してみます。’E’の上が薄いですが、良いようです。

先

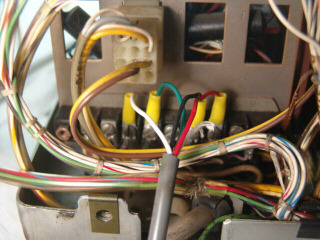

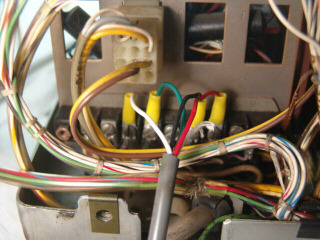

々週、調整中にモータに負荷が掛って、止まってまいヒューズが飛びました。飛んだヒューズは普通ホームセンタなどでは売ってなさそうな18/10Aと刻印されていてます。これは1.8Aです。臨時で10Aが入っています。2Aでも問題なさそうです。他の3つも0.5A以外は分数表示の中途半端な値です。

先

週、逆アセンブラプログラムから1ページ分、テレタイプに印刷できそう、ということになりましたが、LEVEL2のBASICではプログラムリスト全体が印刷できることが分かりました。tty−os(テレタイプ制御プログラム)

内にアスキー1文字印ルーチンがあって、BASICの拡張コマンドHLSTでここを呼ぶとリストが印刷できます。早速、テレタイプをTK80のある

部屋に移動して、印刷してみました。結果は残念ながら全くダメで文字化けしています。

tty−osプログラム内にある、ボードコード1文字印字ルーチンをBASICから呼んでテストします。ほとんどが2文字になり、例えば’I’を印字すると”MV”と印字され、’K’を印字すると”VV”と印字されます。2〜3文字は別の1文字になります。’M’を印字すると’O’が印字されます。正しく印字できる文字は有りませんでした。テレタイプではキーボードからの印字はシリアル信号に変換されるので、これが正しく印字できれば、外部シリアルからも正しく印字できるはずです。

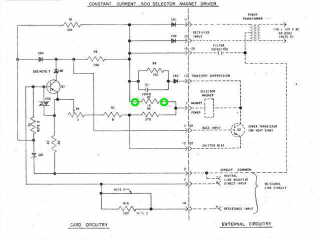

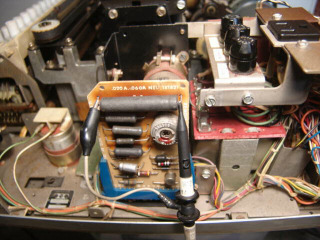

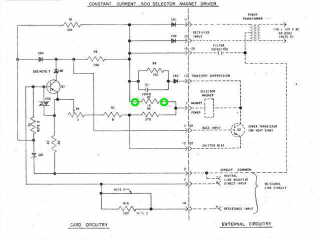

ここにASR−33の回路図があり、写真の大きい抵抗(R7)の両端が右の回路図(セレクタマグネットの駆動回路、電気のシリアルをメカのパラレルに変換するための機構)の緑丸の端子で、ここの電圧を見ればキーボードからのシリアルとTK80からのシリアルのタイミングが比較できます。早速、確認すると、キーボードのシリアルの方がTK80のシリアルより約1.6倍早いです。1文字が長いので間違って2文字に印字されるということです。回路を見て分かりましたが、20と60mAのカレントループが切り替えられるようになってます。ネット上でも20と60mAの値が出てくるので納得です。

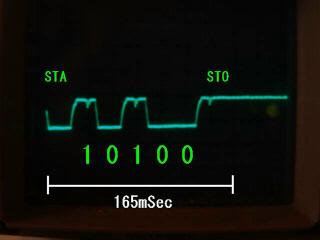

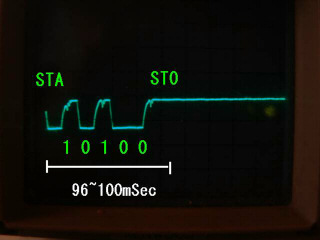

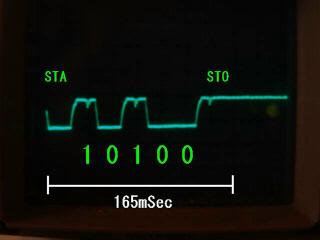

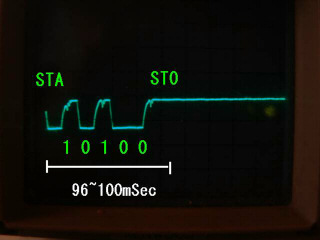

左がTK80から出る45.5ボーの’S’(05)の波形です。右はtty−osのソフトウェアタイマを調整してキーボードのタイミングに合わせた波形です。WEBで5単位テレタイプを検索するとボーレートが3つあることが分かります。45.5(標準)の次に56.9、その次に74.2というのがあり、このテレタイプは74.2と一致します。tty−osプログラムは当時、自分で買った45.4ボーに調整してあって、友人Sからもらった、現在のテレタイプが74.2ボーだったということで、納得です。しかし、アナログオシロをデジカメに撮るのはなかなか難しいですね(笑)。デジタルオシロが欲しいです。

上記右の74.2ボーのタイミングで、印刷できるようになりました。動画を撮ってみました。タイトル表示と上記の’S’を出力する短いテストBASICのリストです。

10月29日

少し気が早いですが、シンセサイザ用のモノ12ch相当のミキサを購入しました(笑)。スマートホンとヘッドフォンで基本動作の確認しおきます。リバーブ/エコー/コーラス系のエフェクトが掛けられ、PCにUSBで接続できます。2.6万円でした。一瞬、未完成の16ch自作ミキサを作り直そうと思ったのですが、2.6万で新品が買えるのであれば、作り直す必要もないでしょう(笑)。未完16ch自作ミキサは大きすぎです。

シンセサイザの確認をします。初めに、VCA部を母屋の2階から下しました。一番右のVCAから電源が引き出されて、4ch簡易ミキサに繋がっていました。16chの自作ミキサが完成していなかったので、臨時で使っていたミキサです。新しく買った12chミキサが使えるので、早速、外しました。

これが4ch簡易ミキサ。写真取り忘れたので追加。

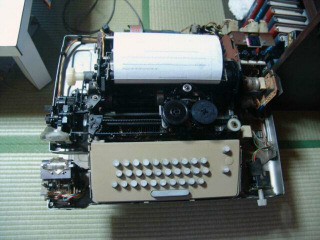

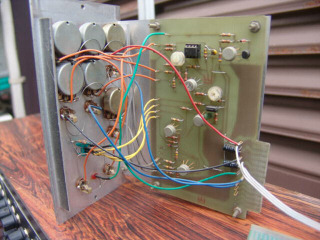

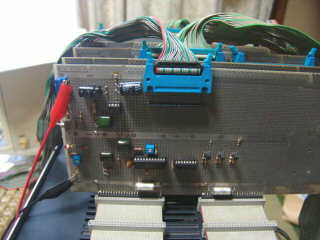

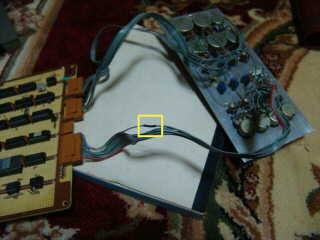

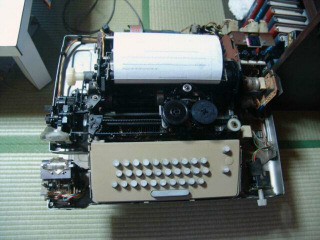

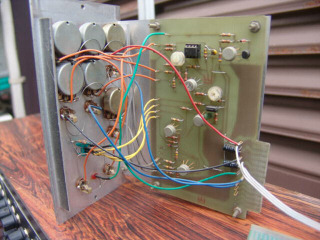

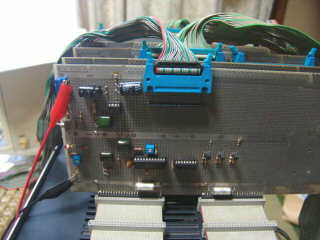

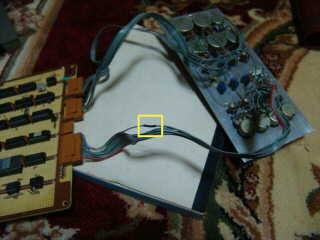

続いて、DCO部とMC−80+(TK80とのインターフェース部)の裏側の写真です。DCOの回路基板は筐体側に固定されているマザーボードに刺さるようになっていて、長めのケーブルでパネルまで配線しています。

VCF部とVCO(中身の基板無し)と4chミキサのメイン筐体を2階から下しました。メイン筐体にアナログ系の電源が入っています。AC100Vを投入して電圧を確認しました。問題ありません。右は電源スイッチ部、キースイッチを2つ使う、ちょっと操作が複雑な電源スイッチ。

続いて、DCO部です。こちらも2階から下しました。DCOの電源はスイッチング電源です。右写真のラインフィルタに繋がるガムテープはボロボロになってたので、ビニールテープに交換して通電しました。この電源も問題ありません。

シンセサイザの本体一式を庭に並べてみます。母屋2階の窓際に置いていたので、紫外線でかなり色が褪せています。DCOの筐体は木目模様のビニールシート貼りですが、VCA/VCF部は木目模様のべニヤ貼りです。べニヤの方がシートより紫外線に弱いようです。これらの木製筐体は父に図面を見せて、作ってもらったものです。次回はMC−80+の電源を確認してみます。

11月3日

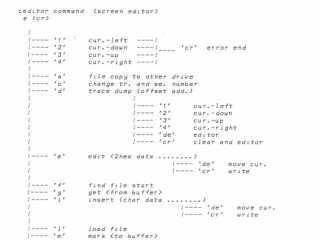

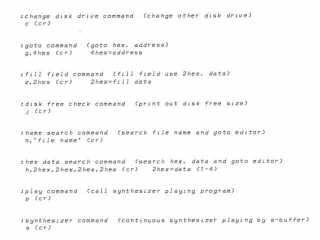

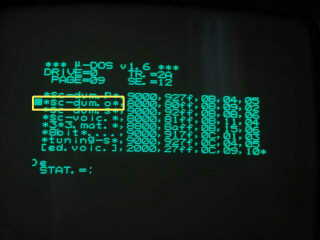

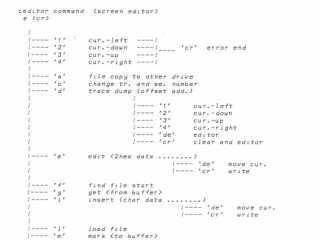

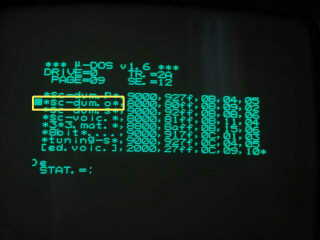

μーDOSの逆アセンブラリストをみて、動作が不明なコマンドを追っていたのですが、なかなか進まないため、ダメ元で友人Sに連絡すると、何と昔作ったコマンドリストが残ってました。驚きです。このコマンド表はかなり昔、母屋の2階で見た覚えがあるのですが、その後、行方が分からなくなっていました。以下、一番サブコマンドの数が多い’e’コマンド。このコマンドはカーソル移動モードになって、ファイルのロードやセーブをします。

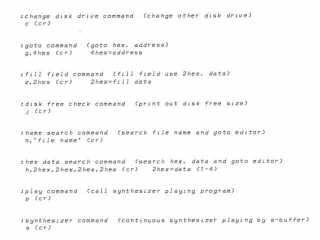

以下、単独のコマンドの一部です。’p’はシンセサイザ演奏開始でこれは覚えていました。セーブやロードなどの基本コマンド以外はほとんど忘れていたので、これがあって非常に助かります。これをみても動作が分らないコマンドもありますが(笑)。有ると無いとでは大分違います。

11月5日

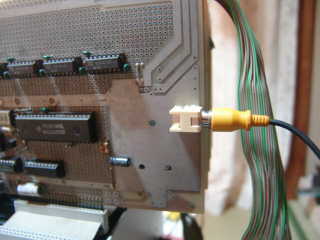

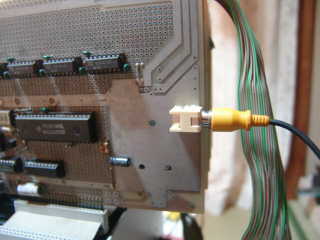

グラフィックボードのコネクタが前面に出ていたので、RCAに変更して背面に移動しました。

ミキサとシンセサイザ間のケーブルとコネクタを調達しました。ケーブルの長さは3mで、取りあえず、1本のみ作ってみました。

8chのシンセサイザのVCOはパネルだけで中身の基板が無いので、古いシンセサイザから移植しようと、押入れから引っ張り出してきました。VCOはエッチング基板ですが、他はユニバーサル基板です。

新旧ではアルミチャンネルの幅が違います。新しい方は88mm、古い方は115mmです。DINコネクタでつながってるのはXYジョイステックです。あと”LS”というモジュールは何んなのか不明です(笑)。最近、インスタントレタリングの品種が少なくなっているようです。

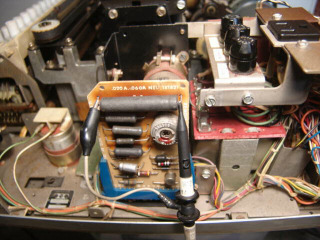

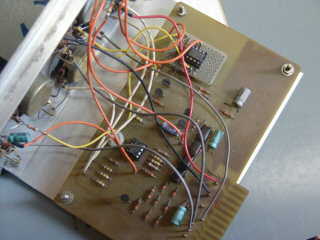

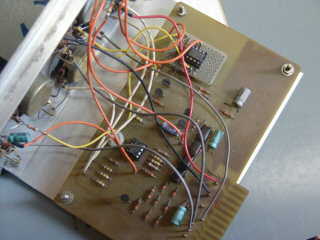

肝心のMC80+の状態を確認します。中身はこんな感じで、空中配線のS/H回路が見えます。

表示パネルを開けると、メンテ用の紐があって、パネルが倒れないようになります(笑)。これも、木の部分は父の手によるものです。電源コネクタを一度抜いて、電圧の確認をしましたが、問題なさそうです。

MC80+の単体でTK80に繋いでみます。接続先はTK80の拡張ボードの8255です。

8255の信号は途中、8255の各ポートのバイナリ表示器を経由します。8chシンセサイザ出力用のシーケンサプログラムと曲データをロードして’P’(PLAY)コマンドを実行すると、バイナリ表示器とMC80+のLEDがちゃんと光りました。取りあえず、MC80+内部までは信号が来ていることが確認できました。

当時、秋葉で買ってきた赤外線リモコン送受信器です。演奏のスタート/ストップが出来ます。リモコンの電池を交換したら、ちゃんと動作しました。

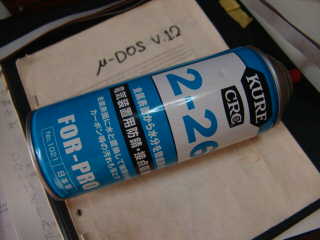

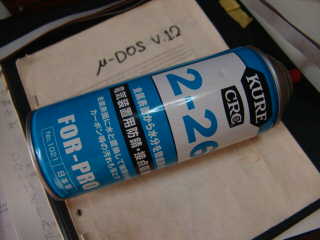

シンセサイザのコネクタ、ボリュームは接触不良が予想されるので、アパートから接点復活剤を持ってきました。

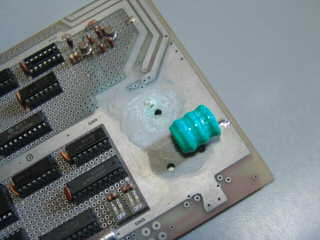

MC80+まで動作しているので、ちょっと寄り道。SC−01(音声合成)の載ったボードです。システムバスからは電源しか供給されていなく、上側の26ピンの

コネクタへコマンドを送ると喋る仕様です。制御プログラムのソースを見ると、シンセサイザ用の8255の隣の8255で制御します。このボード用のケーブルを探したのですが見つかりませんでした。その後、MC80+のケーブルを見

ると、26ピンのコネクタも並列に半田付けされていて、どうもシンセサイザ用のケーブルと兼用みたいです。

音声合成ボード上にはLM386アンプが載っていて、そのままスピーカが鳴らせます。

フロッピのファイルを探すと、”SC−xxx”というファイルが複数あり、”SC−dasm”というのがありました。

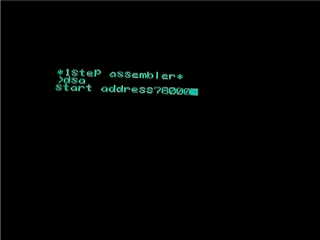

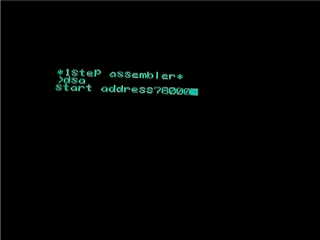

早速、実行してみると〜普通に1パス、逆アセンブラが立ち上がります。スタートアドレスを入れるとSC−01が喋りました。動画を撮ってみました。

バイナリ表示器の動画です。デバッグや調整用にデータを表示するために、シンセサイザのケーブルと共用にしたのかもしれません。

11月5日

シンセサイザを居間に置くわけにもいかないので、TK80も含めてシステム一式を隣の部屋に移動させ、棚に組み込みました。棚の幅は狭いので、DCOの筐体は10cmほど飛び出します。

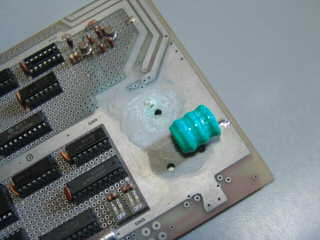

DCOの動作確認をします。筐体内のマザーボードから一度、基板を全部抜きます。データ変換基板のデバイスもソケットから抜いて、ピンをクリーニング後、再度挿します。

8chとも同一データにして、1ユニットづつ動作を確認していきます。DCO1は正常に動作しました。

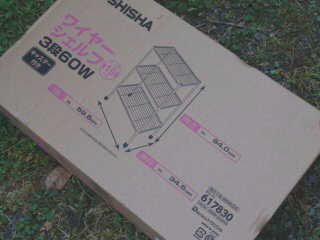

TK80周辺を立体的にまとめるために、ホームセンタでワイヤラックを購入してきました。早速、レイアウト変更。余分なポールが出ていますが、後で切断します。モニタとキーボードの置き方はもう少し考える必要があります。

DCO3はケーブルがなぜか途中で断線していたので、繋ぎ直しました。

ボリュームはガリが出ていますが、4つのDCOが正常に動作しました。

こ

こで、EG、VCFとVCAを4ch分用意してVCAから音を出してみます。VCF4は故障、EGも4つの内、2つの調子が悪いです。EG内のICは全て

ICソケットを使っているので、デバイスを抜いてピンをクリーニングすれば、直る可能性があります。また、ボリュームはガリが出いるので対策が必要です。右はメンテナンス用に使えるVCF、VCA用のバスエク

ステンダです。難点はユニットを保持できないので、支えが必要です。また、EGはピン数が違うので使えませ

ん。

11月13日

この週末は日曜日のみの作業でした。シンセサイザとミキサ間のケーブルの残りの作製完了しました。

会社にある手持ちのパーツボックスから、修理に使えそうなデバイスを持ってきました。MB8114(2114互換品)、CA3080(トランスコンダクタンスアンプ)、8080AFC、オペアンプの1458とヒューズです。

早速、調子の悪いVCF4のオペアンプ1458を交換しました。

通販で購入した、メモリバックアップ用のニッケル水素の3.6V電池が届いたので、早速、半田付け。30分くらい通電して、少なくとも1時間くらいは持ってました。ニッカドとは充電条件が違いますが、トリクルなので問題なさそうです。これで電源を入れるたびにμーDOSをIPLでロードしなくても良くなりました。次回まで、バックアップできていればいいです。

ワイヤラックの不要部分をディスクグラインダ切り取りました。

シンセサイザ用に使う予定だったスピーカのエッジかカチカチなので、通販で同じ型番のフォステクスのFE83を購入して交換しました。エンクロージャはまたまた、父の手によるものです。右は交換が完了したところ。下のJBLのL26は高校生の時にアルバイトをして買ったものです。一度、DIYでエッジを交換しましたが、またダメになっています。再度、交換してみたいです。ソニーのアンプは生きていますが、カセットデッキ、FMチューナなどは多分動かないと思われます。

ワイヤラックを戻して、EGのデバイスは一度抜いて、ピンをクリーニングしてから刺し直します。オペアンプを交換したVCF4で4chで音出ししました。動画を撮りました。

モニタの設置場所を変更し、ミキサも台に載せました。