TK80/BSの

シンセシステムを復活/拡張したい〜

その38

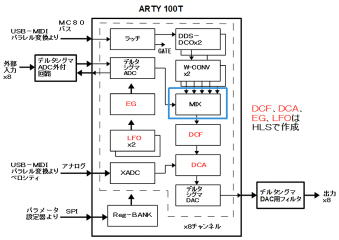

FPAGシンセの作製

2019年

2019年

4月20日

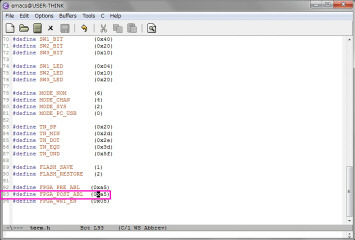

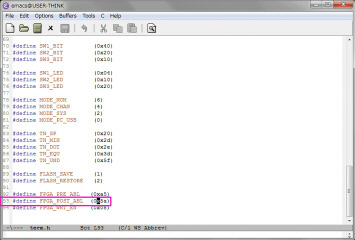

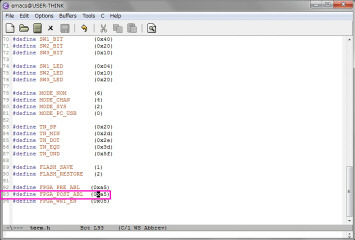

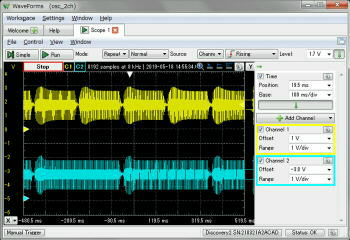

先週、パラメータ設定器からFPGAシンセ本体へチャンネル/ファンクション番号が送信できることを確認しましたが、実際にパラメータを変更しもFPGAシンセ側に反映されませんでした。送信データのポストアンブルが間違えていました。FPGA側はプリアンプル=0xA5、ポストアンブル=0x5Aの時に有効データとしているところを、ポストアンブルも0xA5で送信していました。早速、パラメータ設定器のMSP430のプログラムを修正して動作確認します。

デバッグ用のロジックを追加して、パラメータ値をボード上のLEDに表示するようにします。パラメータを0x40にすると、正しく表示します。

パラメータを0x50にすると、LEDも0x50になり、シンセのパラメータも変更されるようになりました。

4月21日

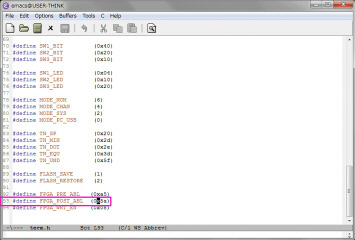

2chのFPGAシンセのパラメータをパラメータ設定器から設定できるように、ロジックを追加、修正します。また、DCFの前段にDCOの各波形をミックスするミキサーを実装します。修正箇所が多いので少しづつ修正して、動作確認します。

5月6日

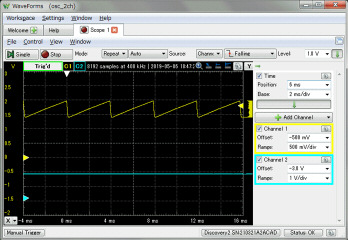

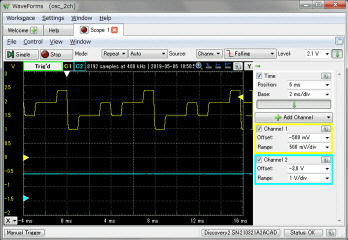

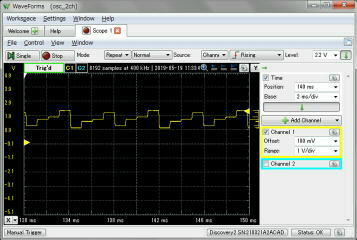

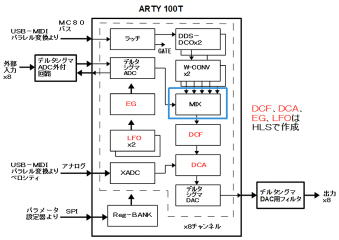

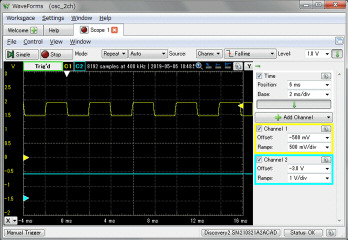

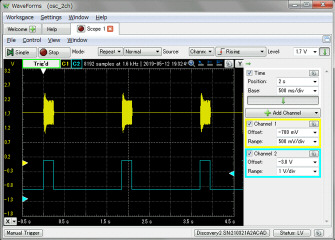

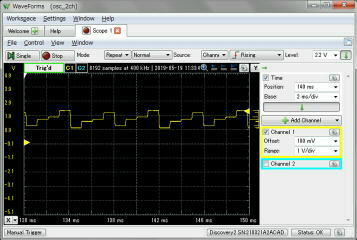

連休の前半でミキサーを実装したので、動作確認します。はじめにノコギリ波のみです。

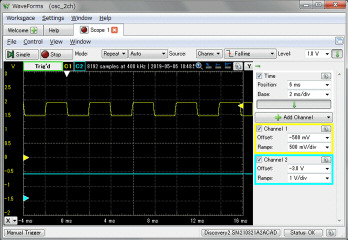

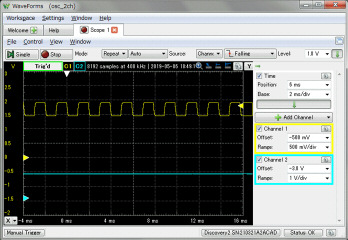

続いて、矩形波のみです。矩形波のデューティはLFOとEGで変調できます。下はデューティ50%です。

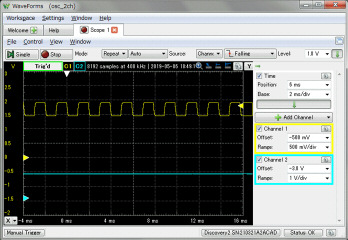

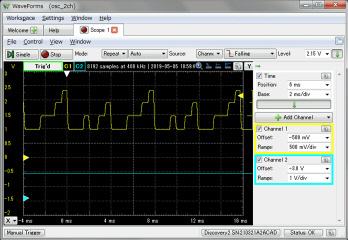

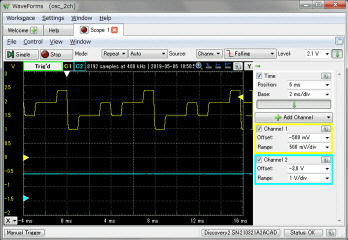

続いて、基本波の2倍の矩形波のみです。デューティ比50と25%を選べます。下はデューティ50%です。

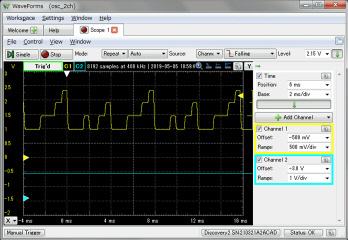

続いて、基本波の1/2倍の矩形波のみです。デューティ比50と25%を選べます。下はデューティ50%です。

次に肝心のミックスです。矩形波、2倍の矩形波と1/2倍の矩形波を同じ比率でミックスしてみます。矩形波のデューティ比は50%です。

上記と同じ比率で、デューティ比を25%にしたときです。

続いて、ノコギリ波、矩形波、2倍、1/2倍の矩形波を適当に加算して、ノコギリ+階段状に調整してみます。パラメータのうち、外部入力とDCO2は未実装のため、未検査ですが、その他は動作良好のようです。

DCO1の矩形波のデューティのパラメータを10にしてみます。出力は太い凸パルスです。

上記と同様で矩形波のデューティパラメータをF0にしてみます。出力は細い凸パルスです。このパラメータ値はノコギリ波と比較する閾値なので、パラメータ値とパルス幅は逆になります。

5月12日

以前にLFOを修正して三角波/矩形波と同時にゲート用信号を同時に出力できるようにしました。このIPを現在のロジックに組み込んでみます。細いパルスを作り、EGに入力して、周期的に発音してみます。正常動作しています。

5月15日

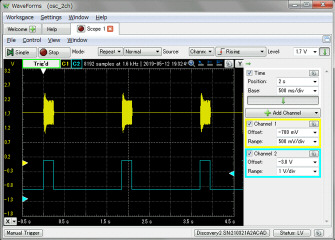

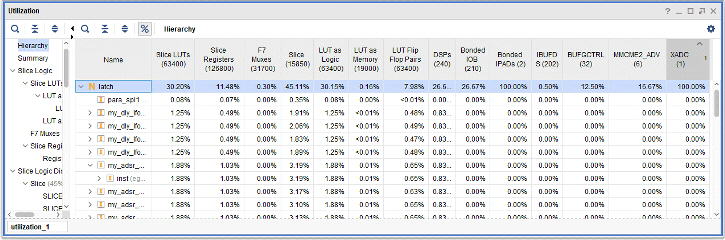

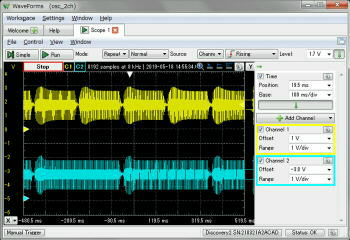

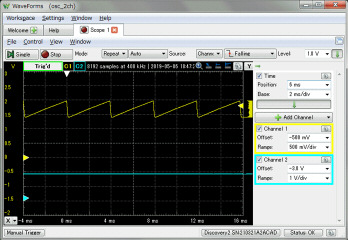

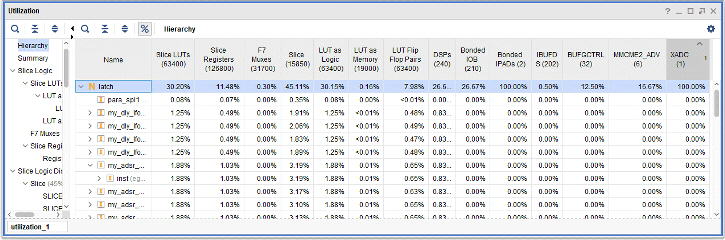

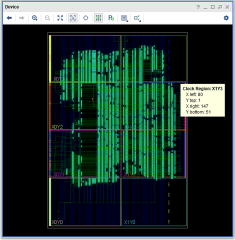

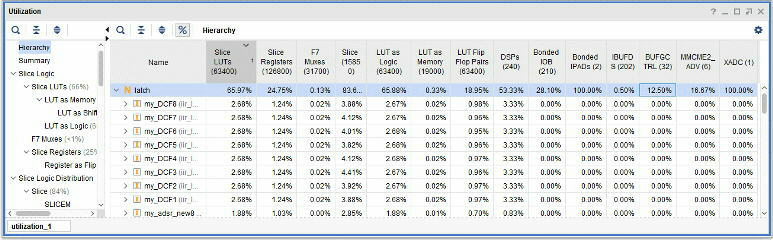

2チャンネル分実装しているFPGAシンセを4チャンネルに拡張しました。アパートでの作業なので、4つあるデルタシグマDACの出力をアナログディスカバリで確認しただけで、実際に音出ししていません。波形を見る限り、問題なく動作しているようです。リソースの使用率はLUTスライスが約30%、DSPが約26%(64個)です。これであれば8チャンネルまで組み込めると思われます。余裕があれば1chあたり、DCOとLFOを2個実装します。

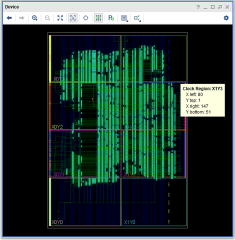

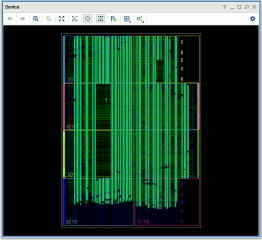

4チャンネルをインプリしたデバイス図です。一瞬、半分以上使っているように見えます。

5月18日

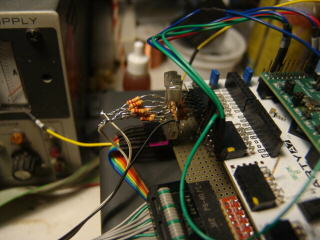

アパートで実装した4チャンネルの動作確認を行います。デルタシグマDACの出力に抵抗を繋いで簡易ミックスして音出しします。問題ありません。

5月19日

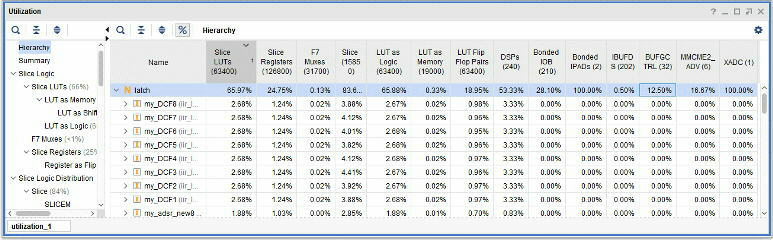

4チャンネルから8チャンネルに修正します。リソースの使用率はLUTスライスが約67%、DSPが約53%(128個)です。

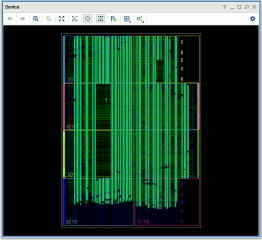

8チャンネルをインプリしたデバイス図です。空いていた下側も使われています。

8チャンネルのデルタシグマDACを簡易ミックスして、録音してみます。

DCFに入力する波形は矩形波の基本、2倍、1/2倍を40、30、10の比率でミックスします。

フーガの技法の1番(4声)を1〜4チャンネルと5〜8チャンネルに同じパートで出力して確認します。各DCOをデチューンして、少しLFOで周波数変調します。クリックするとMP3をダウンロードできます。録音時のパンポットとエフェクトは無しです。

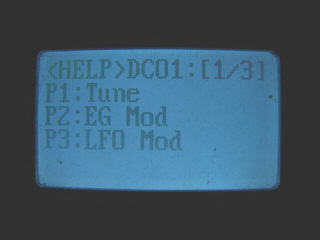

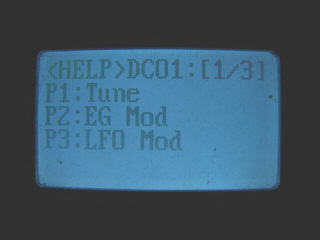

パラメータ設定器にパラメータリストを表示するヘルプを追加しました。パネルにはP1〜6とSW1〜3のレタリングしかないため、全部のパラメータを覚えられません(笑)。ロータリエンコーダの3を押しながら4を押すとヘルプ表示に入ります。パラメータリストは最大で3ページあり、ファンクションによっては2ページもあります。ページ指定はP7の3つのスイッチで行います。下はDCO1の1ページです。

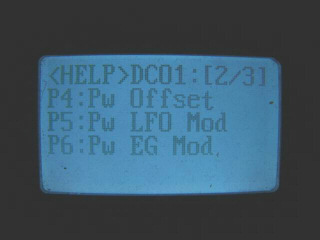

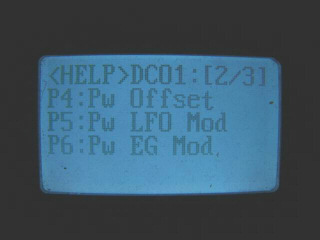

続いて、2ページです。

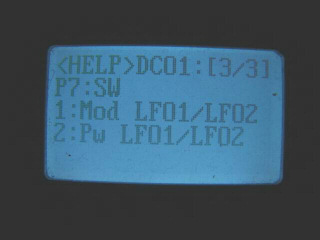

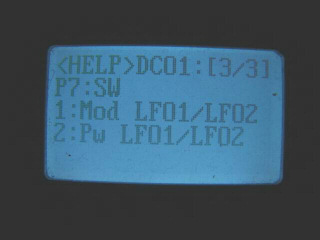

3ページはP7のスイッチの説明です。ロータリエンコーダの4を押しながら3を押すとヘルプ表示から抜けます。

ヘルプ表示用のテキストを編集して、パラメータリストを作成しました。緑色は未実装/未検証です。

[DCO1/2]

P1:Tune

P2:EG Mod

P3:LFO Mod

P4:Pw Offset

P5:Pw LFO Mod

P6:Pw EG Mod

P7:SW

1:Mod LFO1/LFO2

2:Pw LFO1/LFO2

3:EG Mod Nom/Inv

[MIX]

P1:Saw Lev

P2:DCO1 Pw Lev

P3:DCO1 Pw*2 Lev

P4:DCO1 Pw/2 Lev

P5:DCO2 Lev

P6:Ext Lev

P7:SW

1:DCO1 Pw 50/25%

2:DCO2 Saw/Pw

3:-

[DCF]

P1:Cutoff

P2:EG Mod

P3:LFO Mod

P4:Resonanse

P5:-

P6:-

P7:SW:

1:Mod LFO1/LFO2

2:-

3:-

[DCA]

P1:Hold

P2:EG Mod

P3:LFO Mod

P4:-

P5:-

P6:-

P7:SW

1:Mod LFO1/LFO2

2:-

3:-

[EG]

P1:Att Time

P2:Dec Time

P3:Sus Level

P4:Rel Time

P5:VELO Lev

P6:-

P7:SW

1:Manul Gate

2:LFO1 Gate

3:LFO2 Gate

[LFO1/2]

P1:Freq

P2:Pw

P3:Dly Att Time

P4:Dly Rel Time

P5:-

P6:-

P7:SW

1:Wave Tri/Pw

2:Mode Nom/Sync

3:Manual Gate

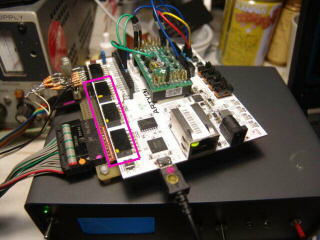

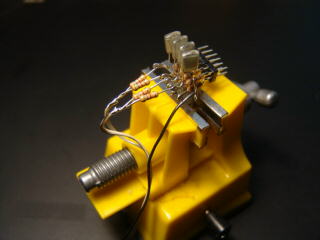

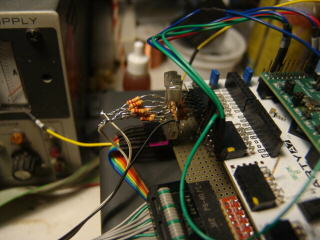

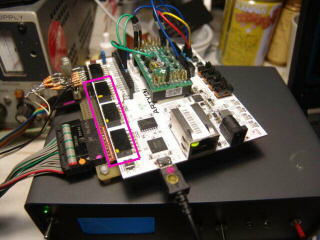

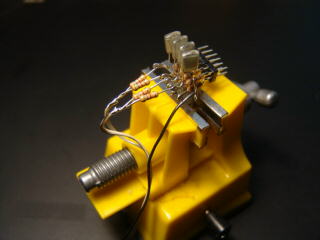

デルタシグマADC基板を接続するために、デバッグ用のSPI−DACをPMODコネクタからCHIPKITに移動しました。PMODコネクタ3つが空き、これでデルタシグマADCを接続できます。