ジャンクで目指す

走査型電子顕微鏡のページ

その15:予備実験と装置の製作

2015年

8月29日

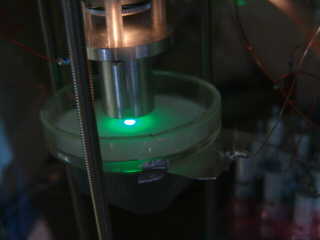

先週の実験で発光がちらちらしていたので、電子銃部を一度分解して組立て直しました。今度は安定しました。デジカメ撮影もEVを落としてスポットの形が分るようにしました。

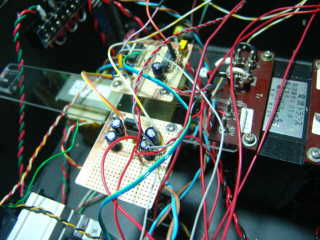

秋月で購入した部品です。高圧電源を安定化するためのトランジスタです。メインのトランジスタはPNPにしました。大昔の日立製の回路図がここにあり参考になります。現在、Ltspiceでシミュレーション中。右は調子が悪いと思って買ったフィラメント/高圧用の電圧計ですが、新しい物に交換するときに判りましが、ジャンパのし忘れで不安定だっただけでした。電圧計は無実でした(笑)。

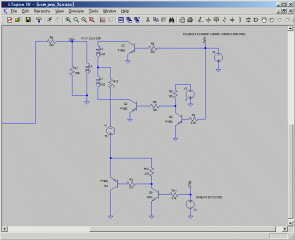

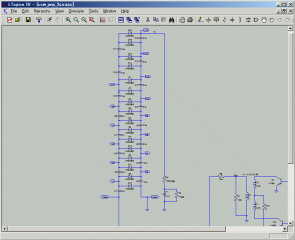

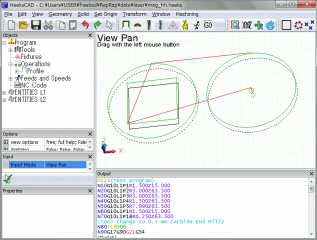

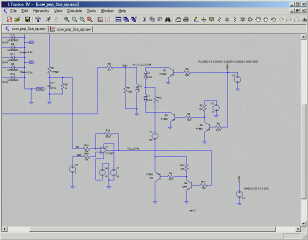

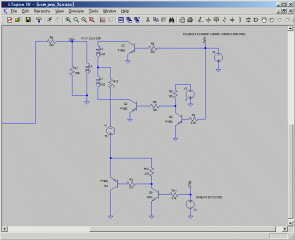

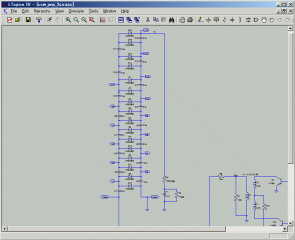

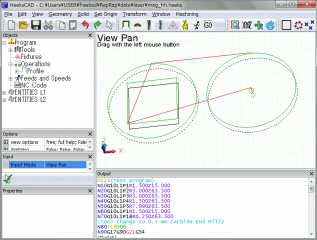

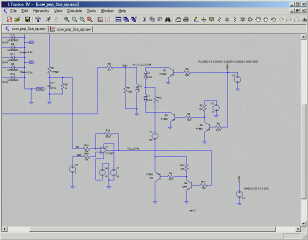

Ltspiceの高圧安定回路図です。センタタップトランスを使った元電源とコッククロフト・ウォルトン回路です。まだオペアンプが無くフィードバックしていません。

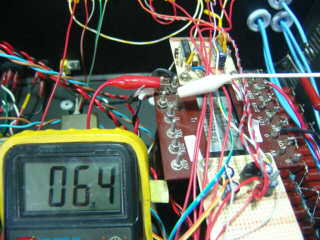

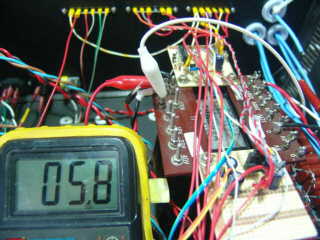

高圧電源に使っているトランスはタップが並列になっています。センタタップとして使えるか確認します。100Vと200Vの切替用と思われます。

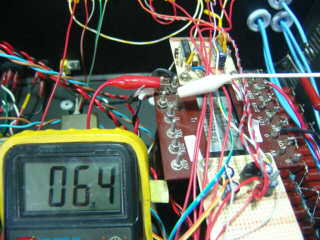

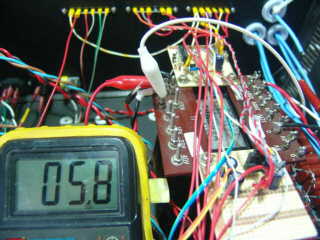

タップの直流抵抗を測ってみます。片側は6.4Ω、もう、片側は5.8Ω。少し値が違いますが〜

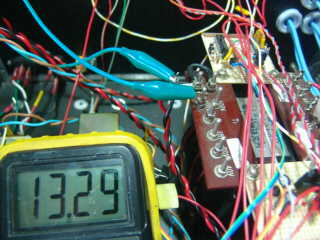

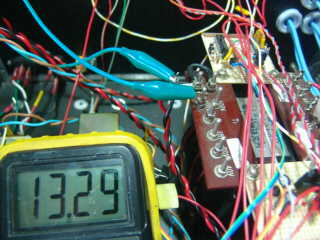

スライダックを10Vにして、片側づつ接続して出力側を測ってみます。13.28Vと13.29V。

並列にすると13.37V。大丈夫みたいです。

8月30日

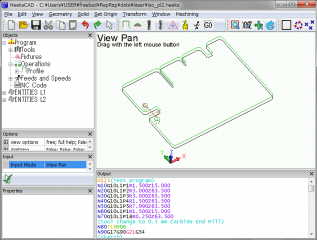

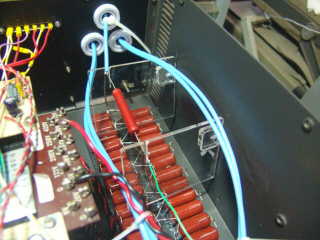

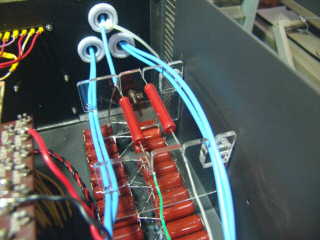

フィラメント/高圧用の電圧計ですが、分圧抵抗が中空配線になっているので、アクリル板で固定プレートをレーザ加工機で作ります。プレートと固定用のブロックを切り出しました。ブロックは3mmのタップを立てて、ピンチで仮止めして〜

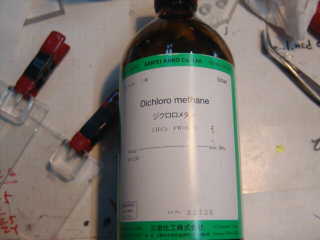

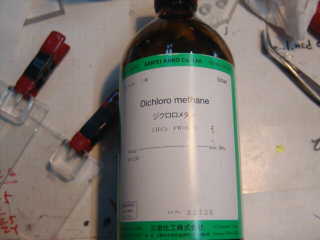

ジクロロメタンをアクリルの隙間に少し流し込みます。即、接着できます。早速、取り付けてみます。プレートの隙間に抵抗のリードを挟んで筐体に固定します。他のケーブルも固定できるように作れば良かったです。しまった!

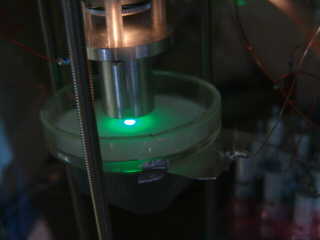

アノードと蛍光面の距離を伸ばして発光面がどのくらい広がるの見てみます。左は一番上の写真と同じで、アノードの先端から蛍光面まで約20mm、右は約40mmに延ばした所。少し広がっているのが分ります。フィラメント電圧2V、加速電圧4KV。

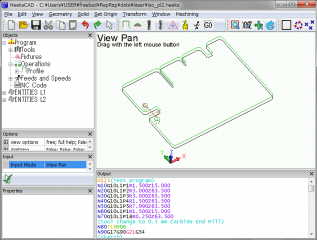

アクリル板の固定プレートはリーク用抵抗や高圧ケーブルも保持できるように隙間を追加して作り直しました。Qcad−>HeeksCNCでCNCデータを生成します。

レーザ加工機で切って、ジクロロメタンで接着します。

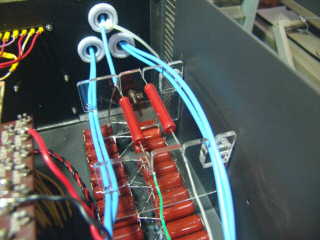

早速、取り付けます。電圧計の分圧抵抗に加えて、放電用抵抗とマイナス側の高圧ケーブルも保持するようにしました。中央の2つの抵抗の奥側リードをショートさせれば高圧が放電できます。

マグネチックモーションフィードスルーの部品も作ります。

マグネットの入る角穴の開いた円盤と3mmのステンレスシャフトの入る円盤を作り、接着しました。

9月5日

モーションフィードスルーの軸の固定部を作って組み立てました。

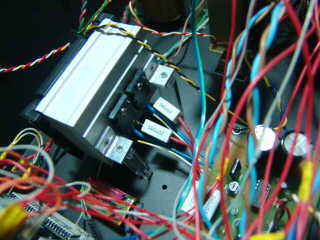

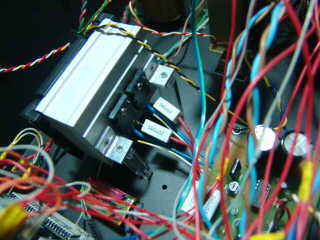

フィラメント電源のステーをアクリルで作り筐体から離して耐圧を上げます。ヒートシンクは臨時です。後で大きい物を作ります。

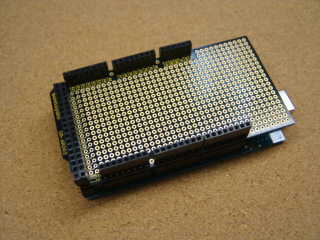

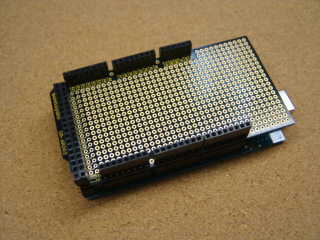

アマゾンで購入したarduinoMEGAの互換ボードとユニバーサル基板です。偏向、画像データ入力系の制御ボードです。3Dプリンタ/レーザ加工機の制御ボートと同じで、壊れた時に使い回しができます。

この前壊れた熱電対真空ゲージですが、ebayでDV−6Mを探しましたが、中古のサビサビの物でもけっこうな値段のため、新品の互換品にしました。特性は同一と書いてありました。送料込で一万円弱です。

早速、交換して粗引きしてみます。特性はほぼ同じみたいです。

9月6日

モーションフィードスルーをテストしてみます。100円ショップでテグスを購入してきました。蛍光面をテグス3本で吊って、3mmのアルミ棒で作ったステーを介して下側に向けて、モーションフィードスルーで巻き取ります。

巻き取りテストです。ベルジャーの外側のマグネットを回せば、蛍光面が上下します。少し傾いているのは、蛍光面の下にあるアルミプレートのポリウレタン線に引っ張られているからです。細いポリウレタン線に変更して、たわませました。

本番で使ってみます。蛍光面が下にある時はマグネットの影響がかなり出ます。5mm位スポットが移動します。まあまあですが、一応使えます(笑)。

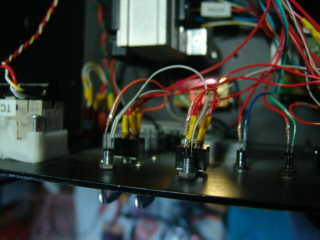

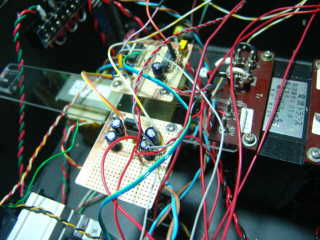

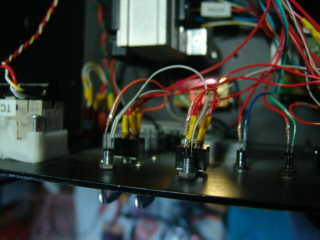

arduinoのユニバーサル基板にコネクタを半田づけしました。3Dプリンタを作った時の余りで間に合いました。

9月9日

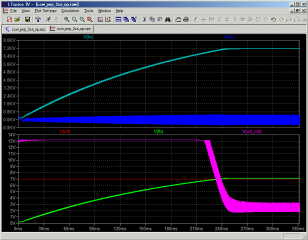

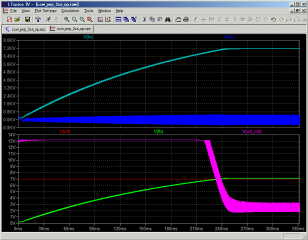

高圧安定化回路のシミュレーションです。フィードバック系を追加しました。約7kVで安定化しています。リファレンス電圧に追従します。ただ、低くする方は放電時間が長いので反応が遅そうです。

9月12日

現在、ベルジャ−内の金属部分は電気的に浮いている状態です。本来は高圧電源のプラス側に接続しなければなりません。現在、電源ユニットの耐圧が無いためこれができません。先週、フィラメント用電源を筐体から浮かせました。今回はヒートシンクを取り付けます。使うのはPCのCPU用のヒートシンクとファンです。トランジスタとL字家具を固定する3mmのネジを切り、その後L字金具を付けます。

レーザ加工機で8mm厚のアクリルを加工してステーを作製します。

ステーを使って筐体内にヒートシンクを固定し、シリコンシートを挟んでトランジスタを取り付けます。

9月13日

ユニバーサル基板に作った回路(冷却水フローセンサ)も高圧部からなるべく遠ざけます。3mmのアクリルでサブフレームを作って移動しました。

内部配線もなるべく高圧部から遠ざけます。

9月19日

電源ユニットの耐圧を高める続きです。フィラメント電源の電圧調節とバイアス調整のボリュームをパネルから浮かせます。アクリルでサブパネルを作ります。シャフトはホームセンタのフックから作製しました。

サブパネルを樹脂ネジで固定しました。

9月20日

秋月の電源キットですが、Tr4のコレクタとエミッタが逆ではないかとの情報あり。この電源発振しやすいので、この辺に原因があるかもしれません。

10月10日

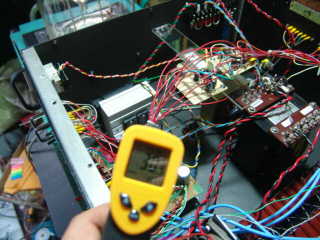

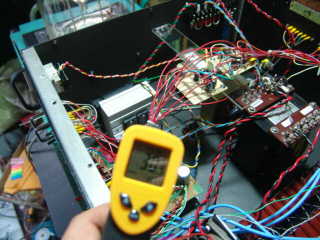

都合により、2週間ほど更新していませんでしたが再開します。フィラメント電源のヒートシンクの温度を確認しておきます。15分ほど約2Vで動作させて温度を測ります。約40℃で問題ありません。

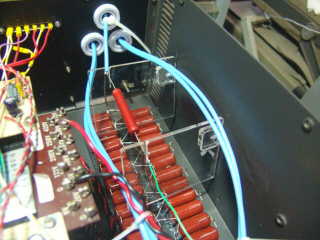

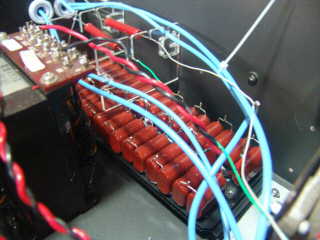

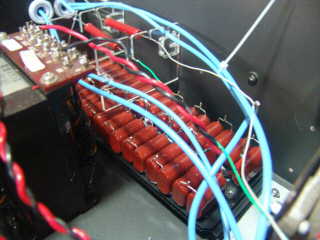

電源ユニットの耐圧を高くする続きです。コック・クロフト回路をゲタで持ち上げます。以前に作ったアクリルホルダの下側を12mmほど削ります。

プラダンを3枚重ねて約12mmのスペーサを作ります。固定は樹脂ネジを使いました。右はかさ上げされたコック・クロフト回路。

もう一つの対策はフィラメントの電圧計です。高圧の電圧計と共用でしたが、ここが全然ダメでフィラメント用の電圧計を追加して筐体から浮かせます。固定方法はまだ考えてません。

動作テスト。良好です。

ベルジャーのベースに抵抗を介して高圧の+側(約5kV)を接続してみます。問題なく発光しています。以前は”バシ”といって放電していました。少し改善しているようです。

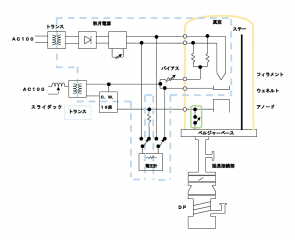

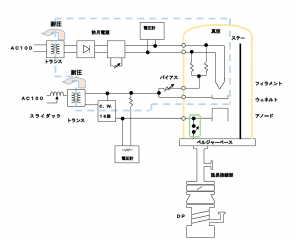

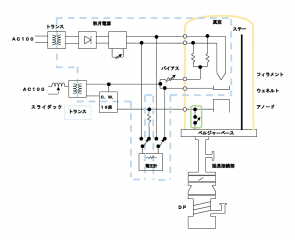

耐圧を高くする件のまとめ。下記が以前のブロック図です。水色の破線の内側がマイナスの高圧エリア。加速電圧として〜10kV位まで使いたいです。上にも書きましたが、フィラメントと高圧の電圧計の切り替えスイッチ付近が最も問題のあったところ。ベルジャー内の緑色の枠内にスイッチとして書いてあるのは高圧のプラス側を機器の金属部にコモンとして接続するかどうかの切り替えです。実際にはスイッチはありません。

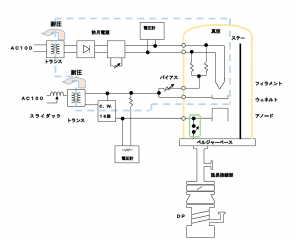

フィラメントの電圧計を分離したり、電圧の差が大きい配線を離したりして、以前よりだいぶ良くなったのが下記です。電圧計の固定が未解決です。また、AC100Vの電源トランスの耐圧の問題は解決していません。高圧の方はコック・クロフト回路の中点にドライブすると電圧を半分にできます。普通の低圧用の電源トランスの耐圧は1000Vで1分間とかの規定だと思います。フィラメント電源の根本解決はこのページのように電源を作り替えるしかなさそうです。

10月18日

今週は日曜日のみのガレージ作業です。午前中は桐生市役所で用事を済ませて、帰りにジョイフル本田に寄って、電圧計の絶縁パネル用の3mmの黒アクリル板を購入してきました。

早速、2mm厚で少しペラペラ感のあった電子銃の絶縁プレートをレーザ加工機で再作しました。

フィラメントの電圧計を絶縁するためにアルミのフロントパネルをくり抜いてアクリル板に変更します。LEDやネオン管のブラケットは前側取り付けなので一度半田を外さないとパネルが分離できません。組立時に分るように写真を撮っておきます。

フロントパネルが外れました。くり抜く部分をケガキします。

フライス盤でくり抜きます。

フィラメントと高圧の電圧計2個を並べて配置できる大きさです。次回は取付用のアクリル板を加工する予定です。